di Franco Pezzini

Il Giardino del Male

Il Giardino del Male

Derbyshire, età contemporanea. Un giovane archeologo scozzese, Angus Flint (Peter Capaldi), conduce scavi nel giardino del bed & breakfast gestito dalle sorelle Trent, Mary (Sammi Davis) ed Eve (Catherine Oxenberg), dove secoli prima sorgeva un convento di monache. Curiosamente Flint rinviene il cranio di un enorme rettile e, poco sotto, un mosaico romano: vi campeggia l’immagine di un serpente bianco che sormonta una croce. In effetti una leggenda locale parla di un enorme worm — cioè serpente-drago — con la tana nella vicina Stonerich Cavern: a ucciderlo sarebbe stato l’antenato dell’attuale signore del luogo, Lord James D’Ampton (Hugh Grant).

Il fatto è che i genitori delle sorelle Trent sono spariti misteriosamente un anno prima: e quando l’orologio del padre viene ritrovato proprio all’interno della Stonerich Cavern, Lord James inizia a sospettare che la leggenda del worm presenti minacciose basi di verità. Con l’aiuto dunque delle due ragazze e di Angus inizia a indagare, precipitando in un vortice di orrori. Emergerà così che il serpente — almeno un esemplare — è vivo, che è la stessa creatura adorata come dio con il nome di Dionin al tempo dell’usurpatore romano Carausio, e che erano stati i suoi fedeli a sterminare le monache. Ma anche che la fascinosa Lady Sylvia Marsh (Amanda Donohoe), nei pressi della cui proprietà di Temple House sono spariti i signori Trent, non è una donna come le altre, ma un’immortale sacerdotessa-serpente a suo tempo amante di Carausio: una lamia più o meno ermafrodita con zanne retrattili, portatrice di un’orrida e vampiresca intossicazione che rende le vittime simili a lei. Lady Sylvia tenterà anzi di sacrificare Eve a Dionin, sull’onda di una lunga tradizione di Andromede sado-maso esposte a Bestie falliche. La cosa viene scongiurata dai nostri eroi, idolo e sacerdotessa sono distrutti — ma la storia termina con uno sberleffo nero, e il morbo serpentesco che sopravvive.

Questa, molto in sintesi, la trama di The Lair of the White Worm (La Tana del Serpente Bianco) che nel 1988 il birichino Ken Russell ricava liberamente dall’omonimo romanzo di Bram Stoker: il film appartiene senz’altro alla produzione minore del regista, ma resta un’opera divertente e suggestiva, fitta di richiami colti e giocata con una simpatica ironia nera. Ovviamente non manca la vena folle, febbricitante cara a Russell. Le visioni di Eve —reincarnazione di un’antica monaca — sullo stupro e l’impalamento delle consorelle da parte dei soldati romani sono innescate dal contatto lisergico con il veleno della lamia; la simbologia fallica dilaga; e l’epifania psichedelica di Dionin e della sua sacerdotessa flirtano allegramente col delirio (basti dire che il serpentone finto della festa al castello e quello vero della grotta di Lady Sylvia sono quasi fotocopia uno dell’altro, a condurre scopertamente il gioco sul terreno del trucco e insieme del simbolo/metafora). Il solito Ken Russell, si dirà: eppure, a ben vedere, il romanzo-base di Stoker è persino più folle.

Certo, il fatto che noi leggiamo costantemente The Lair of the White Worm non nella versione originale edita nel 1911 per i tipi Rider and Son ma in quella brutalmente scorciata e riarrangiata del 1925 (ult. trad. it.: La tana del serpente bianco, Donzelli, Roma 2010), con più di cento pagine in meno e ventotto capitoli invece di quaranta — solo quelli finali sono cinque invece di undici — falsa la percezione. L’aver “asciugato” (e neanche bene) intere sezioni del romanzo per questa versione emendata rende spesso incongrue o sfuggenti le reazioni dei personaggi. Eppure i tagli rendono forse solo più evidente la sghemba stranezza onirica di un’opera scritta da Stoker poco prima di morire, e considerata la più sconvolgente della sua produzione; un’opera — nota Clive Leatherdale nel classico Dracula. Il romanzo e la leggenda — che “cosparsa di figurazioni verbali a sfondo sessuale e allucinatorio, […] fu chiaramente la creazione di un uomo malato, ma nondimeno […] rivela la straordinaria immaginazione del suo autore”. È vero che, a un certo punto del romanzo, si scopre che il serpente è bianco perché sporcato di caolino al passaggio tra le grotte: ma il biancore di quel gigantesco worm fallico che insidia i personaggi sembra inventato apposta per farlo tagliare a fette dal dottor Freud. E se Stoker, come qualcuno dice, stava davvero morendo di sifilide il richiamo può acquistare un senso persino più malsano.

Il romanzo è vagamente basato sulla leggenda del Lambton Worm nella County Durham (da cui il Lord D’Ampton del film di Russell): in quella storia il drago è associato alla Penshaw Hill nel Tyne and Wear, oppure alla vicina Worm Hill a Fatfield. Ma normalmente non si nota che un toponimo Wormhill si trova effettivamente nel Derbyshire presso il Peak District, dalle parti di Buxton: cioè molto vicino ai luoghi del romanzo, ambientato sul confine est o nordest del Derbyshire — e gli interpreti hanno trovato somiglianze tra i luoghi descritti e alcune odierne mete di trekking presso Castleton.

Il romanzo è vagamente basato sulla leggenda del Lambton Worm nella County Durham (da cui il Lord D’Ampton del film di Russell): in quella storia il drago è associato alla Penshaw Hill nel Tyne and Wear, oppure alla vicina Worm Hill a Fatfield. Ma normalmente non si nota che un toponimo Wormhill si trova effettivamente nel Derbyshire presso il Peak District, dalle parti di Buxton: cioè molto vicino ai luoghi del romanzo, ambientato sul confine est o nordest del Derbyshire — e gli interpreti hanno trovato somiglianze tra i luoghi descritti e alcune odierne mete di trekking presso Castleton.

I personaggi originali, comunque, sono un po’ diversi da quelli del film. Anzitutto i buoni: c’è un baldo eroe — benestante, come spesso gli eroi di Stoker — cioè il giovane Adam Salton tornato dall’Australia all’Inghilterra dei padri; c’è anche qui una coppia di ragazze, non sorelle ma cugine, Lilla e Mimi Watford, che corrispondono funzionalmente a Lucy e Mina di Dracula; c’è un simil-Van Helsing, l’anziano diplomatico sir Nathaniel de Salis; e ci sono un paio di altri anziani più fragili e defilati, cioè Richard Salton prozio di Adam e Michael Watford, nonno delle due ragazze. Come in Dracula, la crisi epocale vede un’eclissi dei padri naturali e la necessità di scegliersi il padre adottivo giusto, quello che meglio tuteli valori e civiltà.

Più divertenti (ovviamente) sono i cattivi. Anzitutto il losco vilain gotico Edgar Caswall, sorta di non-morto in eterno ritorno perché tutti i suoi antenati si chiamano Edgar e condividono gli stessi oscuri poteri ipnotici — cioè virtualmente si tratta sempre dello stesso personaggio nel tempo, di una perversione del rapporto col passato e di un’insana compenetrazione delle identità padre/figlio. E come spesso i vilain gotici anche Edgar Caswall flirta con la follia, attraverso l’ossessione per uno strambo, enorme aquilone a forma di falco, sorta di sua proiezione o immagine, che fluttua sopra la tenuta come in un film di Buñuel. Poi, in un trionfo del più spudorato razzismo, c’è il sadico ed enigmatico Oolanga, servo di colore di Caswall e detentore dei più truci segreti vudu: se il suo padrone finisce travolto dalla follia, Oolanga viene perduto dalla libidine, anche qui nel ricorso ai più vieti stereotipi su mandinghi assortiti. Ma soprattutto c’è Lady Arabella March, la donna fatale inguainata di bianco il cui corpo è stato irreversibilmente posseduto dal serpente del luogo (insomma, Freud a gogò): il risultato è che è la gentildonna è capace non solo di mutare forma, ma addirittura dimensioni — una vera e propria X-woman, in cui si saldano surrealmente la cocotte, la suffragetta, la donna-col-pene e la creatura alienamente arcaica. Con una disinvoltura dal sapore febbrilmente onirico, in una completa deriva dei nessi causa-effetto, Stoker concilia in questo mostro Darwin e L’esorcista, i draghi alla San Giorgio e i dinosauri, in una sorta di rilettura deformata e febbricitante del progresso degli studi paleontologici. In effetti la critica ha individuato nella vicenda un confuso precipitato di letture d’epoca su teorie razziali e fisiognomica, criminologia, studi sul cervello e sessuologia, con un uso simbolico degli elementi topografici a segnalare singole fasi della civilizzazione in Inghilterra — e i pericoli di un ritorno al passato. L’abbraccio finale tra le componenti sane dell’Impero, l’esule dall’Australia Adam e la mezzosangue anglo-birmana Mimi, ha per l’irlandese Stoker di lealtà britannica un significato particolare.

Il romanzo è noto anche anche come The Garden of Evil, un giardino del male quasi in contrapposizione a quello dell’Eden: del resto l’eroe si chiama Adam e c’è un serpente — e sul fatto che sia un serpente-femmina dovremo tornare. Cambiando i personaggi, Russell rinominerà le due ragazze Eve e Mary, con un trasparente rimando al simbolismo giudaico-cristiano.

Lady Arabella, dunque, come la donna-serpente. Ma per coglierne pienamente lo statuto dobbiamo rifarci a elementi anche estranei al personaggio, legati cioè al più ampio contesto del romanzo: e precisamente alle scene stranissime, oniriche e ossessivamente ripetute di duelli psichici tra il cattivo Edgar Caswall e le due ragazze Watford. Vediamo cioè il vilain invitarsi a più riprese a casa delle ragazze con la scusa molto inglese di un tè, e ingaggiare con loro — e particolarmente con Lilla — scontri di poteri mentali. L’insieme è surreale perché i personaggi mantengono il bon ton attorno alle tazze di tè, ma l’atmosfera si carica di minaccioso magnetismo — e il lettore è spiazzato dal tono oniricamente allusivo della narrazione, in parte legato ai labirinti mentali dell’Autore malato, in parte alla stessa violenza editoriale imposta al testo a base di stralci e riassunti. Edgar (un cui avo/alter ego trafficava con Mesmer) cerca di spezzare psichicamente la volontà di Lilla, per possederla in qualche modo vampiresco: e in effetti dopo uno di questi duelli, esausta, la ragazza si spegne proprio come Lucy in Dracula. Ma a concentrare la forza di volontà è lo sguardo, su cui si giocano tutte queste scene: e l’occhio rapace di Edgar, l’uomo-falco (la cui proiezione è il grottesco aquilone sbattuto dal vento sopra il suo castello, come Edgar stesso è alla deriva delle proprie passioni) richiama un’altra storia di donne-serpenti e occhi fatali, Lamia di Keats, idealmente alla base di tutte le seduzioni tardogotiche di lingua inglese. Il romanzo di Stoker finisce con la distruzione della tana del Serpente Bianco tramite un’arma che rinnova completamente il classico arsenale anti-draghi, la dinamite: ma che reca, guarda caso, lo stesso annichilimento subito dal magico palazzo di Lamia sotto l’occhio fulminante dell’Apollonio di Keats — mentre il giovane partner di Lamia si spegne come Lilla. Il richiamo non è evidentemente casuale.

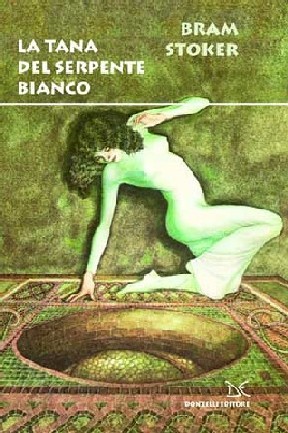

Quanto il testo di Stoker offra spunti visivi è comunque evidente già ai lettori che nel 1911 lo sfogliano in libreria. Le illustrazioni di Pamela Colman Smith — più nota come disegnatrice del celebre mazzo di Tarocchi Waite — fermano in deliziosi bozzetti naïf i personaggi buoni e (soprattutto) cattivi con un sapore di favola onirica. C’è il confronto tra Edgar e Lilla, che enfatizza la somiglianza con gli uccelli, rispettivamente predatore e preda; c’è la sinuosa danza nella foresta di Lady Arabella, vestita di bianco e con l’aria cattivissima — ma l’espressione subdola emerge anche meglio in un’altra tavola, dove sulla scala del castello la femme fatale è intenta a tendere il cavo metallico che dovrebbe indurre Edgar in trappola; e c’è l’aquilone in forma di uccellone rosso, danzante in un cielo torbido sopra una rocca lontana. Sempre nella foresta, appare in un’altra tavola il perfido Oolanga che ricorda Papa Doc; e l’edizione ultima italiana per Donzelli recupera la copertina originale, con la splendida immagine di Lady Arabella a chiome sciolte, languidamente inarcata presso il pozzo del Verme — aperto in un pavimento a mosaico, e in cui brillano in proiezione squame di grandi spire. Eppure la più bizzarra tra le illustrazioni è un’altra: quella cioè dove il mostro emerge come un gigantesco periscopio con fari di luce dagli occhi sopra la selva avvolta dalla notte, quasi in un incredibile incontro tra un pittore di santini ed Harryhausen. La scena del film di Russell con l’auto di Lady Sylvia che appare all’improvviso a Mary e Angus nel bosco, con i fari bassi, può ben rappresentare una citazione di questo disegno.

Quanto il testo di Stoker offra spunti visivi è comunque evidente già ai lettori che nel 1911 lo sfogliano in libreria. Le illustrazioni di Pamela Colman Smith — più nota come disegnatrice del celebre mazzo di Tarocchi Waite — fermano in deliziosi bozzetti naïf i personaggi buoni e (soprattutto) cattivi con un sapore di favola onirica. C’è il confronto tra Edgar e Lilla, che enfatizza la somiglianza con gli uccelli, rispettivamente predatore e preda; c’è la sinuosa danza nella foresta di Lady Arabella, vestita di bianco e con l’aria cattivissima — ma l’espressione subdola emerge anche meglio in un’altra tavola, dove sulla scala del castello la femme fatale è intenta a tendere il cavo metallico che dovrebbe indurre Edgar in trappola; e c’è l’aquilone in forma di uccellone rosso, danzante in un cielo torbido sopra una rocca lontana. Sempre nella foresta, appare in un’altra tavola il perfido Oolanga che ricorda Papa Doc; e l’edizione ultima italiana per Donzelli recupera la copertina originale, con la splendida immagine di Lady Arabella a chiome sciolte, languidamente inarcata presso il pozzo del Verme — aperto in un pavimento a mosaico, e in cui brillano in proiezione squame di grandi spire. Eppure la più bizzarra tra le illustrazioni è un’altra: quella cioè dove il mostro emerge come un gigantesco periscopio con fari di luce dagli occhi sopra la selva avvolta dalla notte, quasi in un incredibile incontro tra un pittore di santini ed Harryhausen. La scena del film di Russell con l’auto di Lady Sylvia che appare all’improvviso a Mary e Angus nel bosco, con i fari bassi, può ben rappresentare una citazione di questo disegno.

A tutto ciò dovremo tornare: per ora fermiamoci a considerare come in Stoker (e poi in Russell), la vamp protagonista riproponga un modello, quello di Lamia, il cui impatto sull’immaginario occidentale e sulla fiction fantastica è stato enorme — molto maggiore di quanto normalmente si immagini. Un modello che affonda le radici in un passato remotissimo, nella schiera della notturna dea Ecate: dove accanto a streghe e spettri i mitologi razionalisti del mondo classico registravano perplessi una serie di figure femminili di imbarazzante collocazione. Figure insediate al limite tra mito e pratiche magiche di un mondo arcaicissimo, e che a metà Ottocento riappaiono in folla; figure che nella loro equivocità lasciano emergere un tessuto di timori, inquietudini e inconfessati desideri esteso al di là di ogni ben delimitato confine culturale. Un Hic sunt daemones su cui proviamo a schiudere la porta.

[Continua -]