di Sandro Moiso

Correva l’anno 1965 e soffiava nel vento l’idea di grandi cambiamenti epocali.

Correva l’anno 1965 e soffiava nel vento l’idea di grandi cambiamenti epocali.

Il menestrello di Duluth, che si preparava già alla svolta elettrica, li aveva annunciati per tempo: The Times They Are A-Changin’.

Molti cantanti americani avevano cominciato, per moda e per mercato, a convertirsi al verbo folk e a cercare di cogliere l’attimo fuggente dello scontento giovanile.

Uno di questi fu Barry McGuire, nato a Oklahoma City nel 1935 e quindi più vecchio di sei anni del più conosciuto Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan.

McGuire aveva transitato per i New Christy Minstrels che, a loro volta e senza Barry, , avevano partecipato anche al Festival di San Remo con il brano “Le colline sono in fiore”.

Insomma, apparentemente, niente di speciale.

Eppure, eppure(direbbe il poeta zen)… qualcosa stava davvero cambiando.

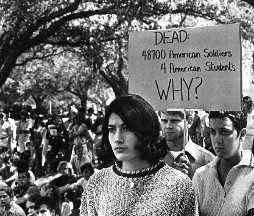

Le marce per la pace negli anni della Nuova Frontiera (tutt’altro che disarmata) di John “Big Boss” Kennedy; le proteste per l’integrazione razziale che, per la prima volta, avevano visti uniti nella lotta giovani bianchi e neri; la guerra in Viet Nam con cui lo Zio Sam inviava democraticamente al cimitero soldati bianchi e neri e cittadini e combattenti vietnamiti.

E poi le tensioni in Medio Oriente, la Rivoluzione culturale nella Cina di Mao… tutto questo finì coll’essere recepito nelle parole di “Eve of Destruction” che, cantata da McGuire, raggiunse il primo posto nelle classifiche americane ed il terzo in quelle britanniche.

Contestata dai conservatori, ma anche dagli ambienti liberal, la canzone divenne, nonostante tutto, l’inno definitivo delle prime proteste studentesche e dei nascenti movimenti contro-culturali negli Stati Uniti.

The eastern world it is explodin’,

The eastern world it is explodin’,

Violence flarin’, bullets loadin’,

You’re old enough to kill but not for votin’,

You don’t believe in war, what’s that gun you’re totin’,

And even the Jordan river has bodies floatin’,

But you tell me over and over and over again my friend,

Ah, you don’t believe we’re on the eve of destruction.

Don’t you understand, what I’m trying to say?

Can’t you see the fear that I’m feeling today?

If the button is pushed, there’s no running away,

There’ll be no one to save with the world in a grave,

Take a look around you, boy, it’s bound to scare you, boy,

And you tell me […]

Yeah, my blood’s so mad, feels like coagulatin’,

I’m sittin’ here, just contemplatin’,

I can’t twist the truth, it knows no regulation,

Handful of Senators don’t pass legislation,

And marches alone can’t bring integration,

When human respect is disintegratin’,

This whole crazy world is just too frustratin’,

And you tell me[…].

Think of all the hate there is in Red China!

Then take a look around to Selma, Alabama!

Ah, you may leave here, for four days in space,

But when your return, it’s the same old place,

The poundin’ of the drums, the pride and disgrace,

You can bury your dead, but don’t leave a trace,

Hate your next-door-neighbour, but don’t forget to say grace,

And you tell me over and over and over and over again my friend,

you don’t believe we’re on the eve of destruction.

you don’t believe we’re on the eve of destruction.

(Il mondo orientale sta esplodendo/ La violenza si diffonde e i colpi sono in canna/

Tu sei abbastanza grande per uccidere, ma non abbastanza per votare/ Tu non credi nella guerra, ma che cos’è quell’arma che stai imbracciando?/ E perfino sul fiume Giordano ci sono dei cadaveri che galleggiano/ Ma dimmi, amico, ancora ed ancora/ Non credi che siamo al principio della fine?/ Non capisci ciò che sto cercando di dire?/ non riesci a percepire i timori che sento oggi?

Se verrà premuto il bottone, non ci sarà nessun posto dove scappare/ Nessuno si salverà, il mondo diventerà una tomba/ Dai una occhiata attorno a te, ce n’è abbastanza per spaventarti, ragazzo/ […]/ E mentre il sangue mi ribolle nelle vene/ Io non posso fare altro che stare qui seduto guardando ciò che succede/ E non posso mascherare la verità perché la libertà non conosce regole/ Mentre un pugno di senatori determina ogni legislazione/ E le marce da sole non bastano a portare una vera integrazione/ quando il rispetto per il genere umano si va disintegrando/ e questo assurdo mondo è diventato troppo frustrante/ […]/ Pensa a tutto l’odio che c’è nella Cina rossa/ E dopo getta un occhio a Selma in Alabama/ tu puoi girare per quattro giorni nello spazio/ E quando torni giù è sempre il solito vecchio posto/ Il rullo dei tamburi, l’orgoglio e il disonore/ Puoi seppellire i tuoi morti, ma non lasciarne traccia/ Odia il tuo vicino, ma non dimenticare di dire le preghiere/ E dimmi, amico, ancora ed ancora/ Non credi che siamo alla vigilia della fine?/

No, no, tu non ci credi che siamo alla vigilia della fine.)

La conquista dello spazio, il rifiuto del perbenismo borghese, ma anche il timore della Cina e della guerra nucleare: tutto sembrava fondersi in un inno dal sapore millenaristico…che, però, era stato scritto da uno dei più noti parolieri e songwriter di quegli anni: Philip Gary Schlein, in arte P.F. Sloan che, in coppia con Steve Barri aveva fondato l’etichetta discografica Dunhill e firmato numerosi classici della musica surf.

La conquista dello spazio, il rifiuto del perbenismo borghese, ma anche il timore della Cina e della guerra nucleare: tutto sembrava fondersi in un inno dal sapore millenaristico…che, però, era stato scritto da uno dei più noti parolieri e songwriter di quegli anni: Philip Gary Schlein, in arte P.F. Sloan che, in coppia con Steve Barri aveva fondato l’etichetta discografica Dunhill e firmato numerosi classici della musica surf.

Ma Sloan, che in realtà era nato a New York nel 1945, più che dalle onde della coste californiane era stato influenzato dalle nuove onde culturali prodotte nei circuiti del Greenwich Village e di cui il folk revival era tutt’altro che un sottoprodotto. Molti giovani folksingers sarebbero cresciuti e avrebbero sviluppato le loro qualità in quell’ambiente: da Dave Van Ronk a Joan Baez, da Richard Farina a Phil Ochs e da Fred Neil e Tom Paxton fino a Dylan (per non citarne che alcuni).

Barry McGuire non avrebbe mai più raggiunto la stessa celebrità, anche se qualche tempo dopo Sloan avrebbe ancora scritto per lui “Sins of a Family”, una canzone dal testo duro, riguardante il problema della prostituzione in età adolescenziale. Rientrò presto nei ranghi dell’impegno cristiano e, tra gli anni ottanta e novanta, trasferitosi in Nuova Zelanda si dedicò ad aiutare i poveri con l’organizzazione World Vision.

Ma non era stato l’ambiente intellettuale a produrre quel successo, quanto piuttosto il senso di attesa, di frustrazione e disillusione che avrebbero preparato poi le grandi esplosioni sociali degli anni successivi. Gli stessi beatnick di Washington Square si sarebbero ben presto trasformati in contestatori che il padre della Beat Generation, Jack Kerouac, dal 1968 non avrebbe più potuto riconoscere come suoi eredi.

Tutto questo non fu colto nella prima versione italiana della canzone che, riscritta da Gino Santercole, cercò sì di cavalcare l’onda di quella che si chiamava allora Linea verde, e che ebbe in “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” la sua massima espressione, ma alla maniera di Celentano e del suo famigerato Clan.

Non piangere mai più che questo mondo

non è stato mai rotondo.

Tu carichi il fucile di chi ti spara

e dopo piangi se la vita è troppo amara.

E tu sei convinto ancora che lei ti amava.

Dimmi, dimmi,come,

come fai, a dire

che tu credi in questo vecchio pazzo mondo?

(etc.etc.)

Soltanto qualche anno dopo, nel 1970, nella versione di Pino Masi, Piero Nissim e (forse) Giovanna Marini, la canzone rinacque sull’onda dell’autunno caldo, delle lotte anti-imperialiste e studentesche con il titolo L’ora del fucile, diventando non solo una sorta di inno di Lotta Continua, ma più in generale dei giovani enragé italiani.

Tutto il mondo sta esplodendo

Tutto il mondo sta esplodendo

dall’Angola alla Palestina,

l’America Latina sta combattendo,

la lotta armata vince in Indocina;

in tutto il mondo i popoli acquistano coscienza

e nelle piazze scendono con la giusta violenza.

E quindi: cosa vuoi di più, compagno, per capire

che è suonata l’ora del fucile?

L’America dei Nixon, degli Agnew e Mac Namara

dalle Pantere Nere una lezione impara;

la civiltà del napalm ai popoli non piace,

finché vivrà un padrone non ci sarà mai pace;

la pace dei padroni fa comodo ai padroni,

la coesistenza è truffa per farci stare buoni.

E quindi[…]

In Spagna ed in Polonia gli operai

ci insegnan che la lotta non si è fermata mai

contro i padroni uniti, contro il capitalismo,

anche se mascherato da un falso socialismo.

E gli operai polacchi che hanno scioperato

gridavano in corteo: Polizia Gestapo,

gridavano: Gomulka, per te finisce male.

Marciavano cantando l’Internazionale.

[…]

Le masse, anche in Europa, non stanno più a guardare,

la lotta esplode ovunque e non si può fermare:

ovunque barricate: da Burgos a Stettino,

ed anche qui da noi, da Avola a Torino,

da Orgosolo a Marghera, da Battipaglia a Reggio,

la lotta dura avanza, i padroni avran la peggio.

E quindi: cosa vuoi di più, compagno, per capire

che è suonata l’ora del fucile?

E quindi: cosa vuoi di più, compagno, per capire

che è suonata l’ora del fucile?

L’importanza del nuovo testo risiedeva tutta nel saper cogliere ed unire le differenti esperienze di lotta che nel mondo si andavano idealmente unificando e nel far diventare, per la prima volta, patrimonio di massa l’idea che gli operai, dell’Est come dell’Ovest, si trovavano, soli, a lottare contro gli stessi padroni, anche se travestiti da burocrati socialisti. Quella canzone dava l’idea che la solidarietà di classe fosse l’arma più importante per gli sfruttati di tutto il pianeta.

Il PCI aveva ormai perso il controllo della situazione e non avrebbe più potuto chiamare fascisti, come per Berlino Est nel 1953 e per Budapest nel 1956, gli operai in rivolta.

Forse, per questo, personaggi come Veltroni e Fassino preferirono allora la versione celentaniana del testo a quella di Pino Masi.

E di D’Alema si sa: la musica proprio non l’ascoltava.

Questo ieri, ma oggi che rilevanza ha occuparsi ancora di “vecchi motivi”?

E’ importante per sottolineare, intanto, come spesso sia l’uso sociale e/o politico che se ne fa a dare senso a testi e opere che così sfuggono dalle mani degli autori che, a loro volta, possono essere tranquillamente separati dalle loro creazioni; oppure essere rivalutati tanto da costituire un nuovo paradigma culturale (l’esempio recente del book block è particolarmente significativo).

Ma è importante anche per sottolineare che l’attuale, straordinario, momento di lotte a Nord e a Sud del Mediterraneo non può essere lasciato a sé stesso. Ovvero che l’attuale definizione dei movimenti europei e nordafricani come movimenti “generazionali” o giovanili non è sufficiente.

In Europa i movimenti non sono solo studenteschi, al contrario di ciò che molti vorrebbero, come hanno dimostrato, a Londra e a Parigi, l’adesione alle rivolte di settori giovanili periferici, esclusi fino a qualche anno fa dalle proteste “solo” studentesche.

Che siano i giovani sempre a farsi carico, anche fisicamente, dei grandi cambiamenti e delle rivoluzioni è storicamente e, si potrebbe dire, naturalmente dato.

Un comunista internazionalista che, purtroppo, avrebbe sproloquiato fin troppo in tarda età, Amadeo Bordiga, affermò che dopo i quarant’anni non si doveva più parlare di rivoluzione, perché quello era un compito che toccava ai giovani.

Perché i giovani non rappresentano soltanto sé stessi, ma l’umanità futura, il mondo che verrà e la realizzazione delle speranze degli adulti, rovesciando il paradigma della famiglia borghese, non può che risiedere nelle mani della gioventù. Mentre oggi a destra come a sinistra, nei paesi europei e nei paesi delle aree confinanti, si fa di tutto per differenziare i giovani ed i loro problemi da quelli della società nel suo insieme o, come nel caso delle pensioni, per mettere i vecchi contro i giovani.

Così mentre qui in Europa si continua sventolare lo spauracchio dell’invecchiamento, è facile verificare che il resto del mondo è estremamente giovane. Le statistiche ci dicono dell’enorme percentuale di giovani al di sotto dei trent’anni che costituiscono gran parte delle popolazioni del continente asiatico, di quello africano e, anche, di quello latino-americano.

Così mentre qui in Europa si continua sventolare lo spauracchio dell’invecchiamento, è facile verificare che il resto del mondo è estremamente giovane. Le statistiche ci dicono dell’enorme percentuale di giovani al di sotto dei trent’anni che costituiscono gran parte delle popolazioni del continente asiatico, di quello africano e, anche, di quello latino-americano.

Senza dimenticare che a spostarsi, a migrare sono i giovani…e allora, si tratta di questioni “giovanili” o di classe?

Per questi motivi diventa importante collegare le esperienze, condividere le lotte, diffondere le informazioni anche di paesi, solo apparentemente, lontani.

I giovani tunisini, che certo non si sono fermati davanti al fasullo e, nuovamente, autoritario ricambio di governo, sono una faccia della crisi mondiale del capitalismo.

Tunisi, le manifestazioni nell’Oman e in Giordania, i suicidi in Egitto, hanno molto a che spartire con la rabbia di Roma, Londra, Parigi.

Disoccupazione, mancanza di prospettive, insoddisfazione economica e sociale unificano come poche altre volte i movimenti attuali e questo è proprio ciò che giornalisti da strapazzo, democratici ammuffiti e fascisti inveterati vogliono assolutamente rimuovere.

Cadere nella trappola di “fermarsi” alla riforma Gelmini è quanto di peggio può capitare, in prospettiva, ai movimenti italiani, così come limitarsi nella lotta operaia alle indicazioni, non sempre limpide, della FIOM.

Ma rimanere distanti dai movimenti a Sud del Mediterraneo, oppure accettare l’idea che quelli siano movimenti per la “libertà” e non per il pane e per il lavoro, significherebbe ripetere l’errore suicida della sinistra tradizionale quando, in nome di Israele e dell’Alleanza Atlantica, abbandonò a sé stessi i movimenti palestinesi e mediorientali. Condannarli irrimediabilmente a cercare l’abbraccio con l’integralismo islamico, per poi dichiararli islamici e nemici della democrazia e dell’ordine occidentali.

I movimenti hanno bisogno di bandiere e di idee condivise, non possono vivere a lungo gli uni separati dagli altri, pena l’avvicinamento ad alleati inaffidabili ed infingardi.

Perché il Gatto e la Volpe insidieranno sempre la strada di Pinocchio.

Riscrivere oggi L’ora del fucile, o far sì che qualche astuto cantautore cercasse di ripeterne la diffusione con altra musica ed altre parole, sarebbe inopportuno, ridicolo e retorico.

Eppure gli alleati occidentali hanno il loro nuovo Vietnam in Afghanistan e in Iraq, gli operai tornano a muoversi, i giovani sbeffeggiano il perbenismo di un mondo già morto e chiedono più di ciò che il capitalismo attuale può promettere e, soprattutto, mantenere.

Occorre soltanto ritrovare un ritmo comune, parole nuove…poi il suono verrà.

Assordante, come quello delle macchine ferme nelle officine.