di Franco Pezzini

Quando Dumas, per affrontare in qualche modo i fantasmi della sua vita — amici scomparsi, altri dispersi nelle derive del quotidiano, malinconie a riempire i sottoscala del successo, senso greve di morte — costruisce le sue milleunanotte del sovrannaturale, il punto di riferimento non può che essere il vecchio affabulatore Charles Nodier delle serate di gioventù all’Arsenal. In quel salotto fitto di nomi eccellenti (Victor Hugo e Lamartine, Musset, Delacroix e tanti altri), Nodier giocava a inventare storie e — spesso — a reinventarne altre, pescate qui e là da testi anche recenti ma giocate con la libertà di miti condivisi. Non è un caso che Dumas gli dedichi idealmente quel delizioso pastiche del 1849, La femme au collier de velours, che sostiene confidatogli da Nodier sul letto di morte: sia vero o meno, la scintillante rilettura di un tema macabro — la notte d’amore con lo spettro di una giustiziata — trattato pochi anni prima e in rapida successione da Gabrielle de Paban, Washington Irving e Pétrus Borel ha proprio lo stile dell’eruditissimo e ironico bibliotecario dell’Arsenal. Dove il sapore di un’antica complicità nel gioco letterario rafforza l’evocazione di un mondo amato e finito, ma insieme sembra protestare davanti a tale capezzale la dignità del Fantastico e del dargli voce.

Quando Dumas, per affrontare in qualche modo i fantasmi della sua vita — amici scomparsi, altri dispersi nelle derive del quotidiano, malinconie a riempire i sottoscala del successo, senso greve di morte — costruisce le sue milleunanotte del sovrannaturale, il punto di riferimento non può che essere il vecchio affabulatore Charles Nodier delle serate di gioventù all’Arsenal. In quel salotto fitto di nomi eccellenti (Victor Hugo e Lamartine, Musset, Delacroix e tanti altri), Nodier giocava a inventare storie e — spesso — a reinventarne altre, pescate qui e là da testi anche recenti ma giocate con la libertà di miti condivisi. Non è un caso che Dumas gli dedichi idealmente quel delizioso pastiche del 1849, La femme au collier de velours, che sostiene confidatogli da Nodier sul letto di morte: sia vero o meno, la scintillante rilettura di un tema macabro — la notte d’amore con lo spettro di una giustiziata — trattato pochi anni prima e in rapida successione da Gabrielle de Paban, Washington Irving e Pétrus Borel ha proprio lo stile dell’eruditissimo e ironico bibliotecario dell’Arsenal. Dove il sapore di un’antica complicità nel gioco letterario rafforza l’evocazione di un mondo amato e finito, ma insieme sembra protestare davanti a tale capezzale la dignità del Fantastico e del dargli voce.

Quel piccolo capolavoro in cui compaiono a livelli diversi tre mattatori — oltre a Dumas e Nodier, nientemeno che il futuro scrittore visionario Ernest Theodor Amadeus Hoffmann quale attonito protagonista — conferma la capacità di Dumas di padroneggiare allarmanti fantasie oniriche e potenti quadri storici, e insieme di sperimentare nuove strutture narrative con estrema varietà di toni ed esiti originalissimi. Varietà di toni, appunto, a partire dalla malinconia che inquadra La femme e un po’ tutta la raccolta Les mille et un fantômes, in cui lo incastonerà nel ’51. E a cappello di questo collage di romanzi Dumas porrà — con una tecnica un po’ barocca, ma può permettersela — un’introduzione in forma di collage di narrazioni, cioè i veri e propri Les mille et un fantômes (I mille e un fantasma, Abramo, 1990).

“A quel tempo amavo molto la caccia” racconta il Nostro, spiegando come, sedotto da un dipinto panoramico fitto di lepri e pernici, decidesse per una volta di cambiare zona. Il risultato però è desolante: nonostante le promesse pubblicitarie la battuta a Fontenay-aux-Roses si dimostra un completo fallimento, e Dumas decide di svignarsela alla chetichella verso il villaggio. Eppure piccoli indizi — i nomi sinistri di vie attraversate già all’uscita da Parigi, lo strano panorama della cave di pietra che costellano la piana con grandi ruote alla Piranesi, la vaga percezione di quegli abissi sotterranei dove brancola al lavoro un’umanità abbrutita — dovrebbero averlo messo sull’avviso. E presto la caccia di Fontenay cambierà natura, e dall’orizzonte delle pernici passerà a quello delle storie — in ultima analisi della letteratura.

Per inquadrare correttamente Les mille et un fantômes va detto che l’ondata di antologie su temi soprannaturali era cresciuta via via con l’inizio del secolo: quando Nodier, nel 1822, aveva prodotto il sinistro e divertente Infernaliana, fitto di spettri e vampiri, stava soltanto giocando da par suo una struttura letteraria ben nota. Si pensi al centone Spectriana, 1817; o più indietro a quel Fantasmagoriana, 1812 (titolo francese di una riduzione del tedesco Das Gespensterbuch di Friedrich August Schulze/’Friedrich Laun’ e Johann August Apel, c. 1811) che aveva influito potentemente sugli incubi drogati del famoso soggiorno degli Shelley con Byron e Polidori a Villa Diodati, estate 1816. In tali raccolte si trovava di tutto: chi si è scandalizzato scoprendo in Infernaliana il racconto Les Aventures de Thibaud de la Jacquiére, che ripropone la ‘Decima giornata’ del Manuscrit trouvé à Saragosse di Potocki (1805, 1813; 1814), dovrebbe rammentare che quella storia compariva già in Spectriana. Anche l’episodio de La nonne sanglante, sempre in Infernaliana, può rappresentare un imprestito non dichiarato, in quel caso da The Monk di Lewis (1795/1796); ma il tema deriva da una leggenda tedesca medioevale, attestata per esempio alla fine del Settecento dallo studioso di folklore Johann Karl August Musäus, dunque nessuno poteva vantarne il monopolio. Certo Nodier non si poneva eccessivi problemi di copyright, e in Questions de littérature légale, 1812 (Crimini letterari, Duepunti, 2010) teorizza un’estrema disinvoltura nell’utilizzo delle fonti, purchè giocata nel segno dell’eleganza: ma la marcia in più di Infernaliana rispetto ai centoni circolanti sta nell’equilibrio, personalissimo dell’Autore, tra partecipazione raggelata e ironia metatestuale.

Dumas procede però ben oltre: la raccolta diventa romanzo, e gli eventi narrati recuperano almeno virtuali voci autorali attraverso colori (lividi, ovviamente) ed emozioni, grazie a una capacità affabulatoria mai sufficientemente sottolineata. La declinazione diacronica de La femme attraverso tre diverse generazioni di scrittori lascia cioè qui il posto a una sincronica: sono più personaggi, dalle caratteristiche variegate e pittoresche, che attorno a un tavolo costruiscono il polittico coi loro racconti. Ancora c’è Dumas, narratore in prima persona nel ruolo di se stesso, e che si trova testimone di un evento macabro, la strana confessione di un assassino e la discesa (materiale visto che è una cantina, ma insieme simbolica) al luogo del delitto. Un delitto, notiamo, che presenta ancora una volta uno dei topoi de La femme, cioè l’ostensione di una testa tagliata: e a partire da tale immagine macabra e simbolicamente densa (su cui il nostro Genna tanto opportunamente rifletterà) Dumas costruisce il suo polittico dell’inquietudine, giocato su una pluralità di registri, personaggi e tipi di brivido. In filigrana a mostri e spettri sorgono, ben più spaventosi, gli strazi dei sentimenti e gli orrori della storia, i pozzi neri di una società cosiddetta civile — appassionati i cenni al dibattito sulla pena di morte —, le derive sociali e i vampirismi dei rapporti familiari.

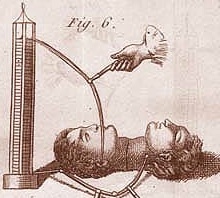

E proprio nell’ambito familiare si consuma il delitto del preambolo. Un cavapietre ha ucciso la moglie tagliandole la testa: ma per la sensazione (in lui certezza) di aver sentito il capo mozzo mormorare una frase sdegnata, finisce col costituirsi al sindaco Ledru e gli confida l’accaduto. Quello inaspettatamente gli crede: e più tardi, attorno al tavolo cui ha invitato i testimoni della vicenda, il tema della sopravvivenza di una testa tagliata diviene il motore per un dialogo a tutto campo sul sovrannaturale. Dove Dumas convoca idealmente un po’ tutti i protagonisti del fantastico nero sorti tra il suo secolo e il successivo: quella Nightmare Abbey epocale in cui fantasie settecentesche sul passato e conati scientifici, ombre della Rivoluzione e pulsioni romantiche, istanze filosofiche più o meno materialistiche e suggestioni religiose ed esoteriche trovano sghembi e incredibili confronti. Il racconto di Ledru — che scopriamo figlio del Comus studioso della scuola di Volta, Galvani e Mesmer, e primo in Francia a occuparsi di elettricità e fantasmagoria — evoca il dibattito sulla vitalità persistente in una testa mozzata e gli esperimenti scientifici condotti all’ombra della ghigliottina. Poi lo scettico dottor Robert, che per tutta la vita ha incalzato sperimentalmente la macchina umana e nella discussione funge da avvocato del diavolo, racconta la storia di un’ossessione spettrale; e un’altra è narrata, con tutt’altra interpretazione, dal cavalier Lenoir, già direttore degli scavi durante la profanazione delle tombe dei re a Saint-Denis (descritta con toni ben più orridi di qualunque autopsia modaiola alla Patricia Cornwell). Il pio abate Moulle, amico di Cazotte e imbevuto di non troppo ortodosse teorie sugli spiriti, reca la propria testimonianza sull’aggressiva reviviscenza di un cadavere impiccato. Poi è il turno dello spennacchiato esoterista Etteilla, che ha conosciuto Cagliostro e Saint Germain e racconta a sua volta una storia spettrale; e infine della troppo pallida signora Grégoriska, simile (dice Dumas) alla gula delle Mille e una notte, che testimonia la propria fortuita salvazione dalle grinfie di un vampiro. Le narrazioni, giocate in forma di scambio dialettico tra il medico scettico e gli altri convitati, e venate spesso di intense emozioni (esistenze violate, amori tragicamente perduti, ricadute lancinanti di drammi collettivi), si dipanano fino a mezzanotte: poi gli ospiti si congedano. L’anfitrione Ledru morrà un anno dopo, Dumas non tornerà più a Fontenay.

Mille e un fantasma, appunto come Mille e una notte, a definire il corso di una narrazione che si fa sopravvivenza tra le tirannie della vita. Troviamo possessioni di cadaveri che richiamano insieme la letteratura devota, Il manoscritto di Potocki e L’esorcista; troviamo salme tripudianti d’ipertricosi come in certi racconti vittoriani, e una variegata serie di fantasmi assortiti. Eppure, a ben vedere, non di soli fantasmi si parla: quella che emerge in questa grande prova d’Autore è in fondo tutta una teratologia, cronologicamente a cavalcioni degli eventi di Villa Diodati e dei mostri lì germinati (rinvio in proposito a questo bell’articolo di Danilo Arona). In Les mille et un fantômes si evocano esperimenti alla Frankenstein su teste mozzate, e vampiri carpatici ben prima di Dracula — ma imparentati con quel Ruthven di Polidori cui proprio il disinvolto Nodier aveva concesso nuove gesta. Appare persino uno di quei giudici maledetti poi resi celebri da Le Fanu e Stoker, sprofondando il motivo spettrale in una teratologia della giustizia. E asse di tutto, come in La femme, è la Rivoluzione: a marcare un prima e un dopo attorno al gorgoneion/omphalos del capo mozzo, reperto di scienza e talismano folgorante — nonché icona del mostro forse più perturbante d’Occidente, la Gorgone.

Ovvio, non c’è legame diretto, né d’ispirazione al testo di Dumas né di parentela nella struttura della narrazione: eppure, leggendo Tecniche di resurrezione di Gianfranco Manfredi (Gargoyle Books, 2010), affascinanti consonanze provocano il lettore. In questo magnifico affresco d’ambiente tra l’Inghilterra del pazzo re Giorgio e la Francia di un Napoleone non meno malato — siamo nel 1803 —, si narra di studi su teste mozzate e reviviscenze galvaniche di corpi d’impiccati (in particolare gli esperimenti di Giovanni Aldini, fondamentali per comprendere il retroterra del Frankenstein); si affrontano comunioni — o piuttosto possessioni — che in qualche modo rimandano alla cifra del fantasma; si incontrano oscure immagini archetipiche dagli abissi del tempo. Nella seconda avventura dei fratelli Aline e Valcour de Valmont, reduci dall’America di Ho freddo (Gargoyle Books, 2008), ciò che forse più colpisce è la ricchezza di implicazioni e possibili piani di lettura: in una scatenata storia di avventure e mistero, fitta di colpi di scena (non mancano neppure le macchine volanti), Manfredi riesce a controllare dimensioni diverse con ammirevole equilibrio. Da un lato incontriamo il grande quadro d’epoca, con riferimenti culturali e filosofici coltivati con rigore fin nei particolari, attraverso ricerche implacabili tra musei e biblioteche. D’altro canto la tensione etica e sociopolitica dell’Autore occhieggia all’oggi con intriganti ammiccamenti tra le righe, ma nel rispetto delle dinamiche e del sentire del tempo. Sul making of e gli studi alla base dell’opera si può senz’altro rinviare al dialogo con Manfredi lungo l’arco di parecchi mesi sul sito Letteratitudine, nell’ambito di una discussione su vampiri e altri orrori.

Se è possibile considerare Tecniche un’esegesi rigorosa alle fonti di Mary Shelley (e tale da far giustizia di una pletora di boiate circolanti in materia), al contempo il testo non scorda la dimensione genuina dell’intrattenimento. Anche attraverso quel filo rosso sullo spettacolo — il teatro vero e proprio dell’attore Francis, come i desolati spettacoli dei pazzi di Bedlam e lo stesso Teatro Anatomico — che conduce alla messa in scena del mistero teratologico: compresi gli aspetti grotteschi e parodistici che ne corroboreranno il successo presso il grande pubblico, fino ai giorni del cinema. Una riflessione, si intuisce, cara all’Autore a sua volta uomo di spettacolo, attore e musicista; e che del resto permette di proseguire il discorso sui mostri popolari già varato da Manfredi in opere precedenti, in particolare in Ho freddo. Se quello era uno splendido romanzo di vampiri dove i vampiri non ci sono, non almeno nel senso più ovvio, qui con la stessa libertà sono chiamati in scena il mad doctor e il corpo reviviscente, ma anche la Mummia — e il San Subra di Manfredi è forse il rappresentante più tremendo mai apparso nella schiera mummiesca della fiction. C’è poi persino quella declinazione teratologica ormai ben nota al pubblico che è il serial killer dalla maschera simbolica: non — in questo caso — del Grido di Munch come in certi slasher odierni, ma di inquietudini in fondo non lontane, col rapporto tra inafferrabili leggende metropolitane e molto concreti risvolti di amministrazione sanitaria. Fino a una conclusione i cui aspetti truci richiamano insieme il Poe della letteratura — che Manfredi ha studiato con competenza — e insieme la sua rilettura popolare, il Poe di Corman e Vincent Price. Per non parlare dell’ombra di Sade — altro personaggio dell’odierna House of Horrors — idealmente alle spalle dei fratelli protagonisti tramite i loro stessi nomi: come nel celebre ritratto di Man Ray dove emerge quasi dai muri della Bastiglia, l’allusione alla sua testa gorgonica richiama a un legato sulla postmodernità nel segno almeno dell’inquietudine. La Nightmare Abbey di quel corrusco scorcio tra due secoli è anche in questo senso una buona prefigurazione della nostra.

In scena è una teratologia esplorata felicemente nelle due dimensioni fondamentali: da un lato il fronte sociale, a mostrare quanto efficacemente l’horror sveli dinamiche collettive, nodi critici e nervi scoperti di un’epoca (anche) attraverso la rifrazione/confronto con altre, passate ma strettamente connesse; e d’altro canto quell’inquietudine personale e interiore che accede alle grandi domande dell’uomo. Un percorso che rende irrinunciabile continuarne lo studio.