di Giovanni De Matteo

Sento addosso il peso di ogni singola pietra dell’edificio, mentre sollevo gli occhi al tabellone con gli orari dei treni e il rumore della folla mi avvolge in un turbine confuso. Lettere bianche su sfondo nero sfarfallano componendo il palinsesto dei viaggi e gli altoparlanti annunciano i treni in arrivo e quelli in partenza. Mi lascio guidare dai miei passi nel cono di sole infranto che spiove da un lucernario, raccogliendosi in una pozza luminosa sulle piastrelle del pavimento.

Sento addosso il peso di ogni singola pietra dell’edificio, mentre sollevo gli occhi al tabellone con gli orari dei treni e il rumore della folla mi avvolge in un turbine confuso. Lettere bianche su sfondo nero sfarfallano componendo il palinsesto dei viaggi e gli altoparlanti annunciano i treni in arrivo e quelli in partenza. Mi lascio guidare dai miei passi nel cono di sole infranto che spiove da un lucernario, raccogliendosi in una pozza luminosa sulle piastrelle del pavimento.

Intorno a me è un amalgama di suoni e rumori, in cui si perdono le voci e le parole. È come se un abisso incolmabile mi separasse dalla folla che mi circonda e questo mi dà un senso di stordimento. Mi chiedo se tra i treni in programma ci sia anche il mio, ma ho smarrito ogni ricordo della destinazione.

Avverto il respiro delle anime imprigionate qui dentro, in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo come sono concesse alla percezione dei sensi umani. Sento sulla pelle un alito che sospira nella brezza di questa mattina d’estate tutte le parole che non sono state dette, componendo un mantra di saluti spezzati…

Il tempo va in una direzione, la memoria in un altro. Qualcuno una volta ha notato la tendenza della nostra specie a costruire manufatti per vincere il naturale flusso del dimenticare. Questa vocazione risponde a un bisogno originario. È un istinto molto più profondo di quanto siamo portati a credere: l’oblio in cui spesso finiamo per rifugiarci, prima o poi rivela la propria natura effimera. Basta un particolare, a volte, per riportare a galla continenti sommersi, segnati dalle cicatrici delle nostre colpe e dei nostri errori.

Riconosco nella folla una camicia dal disegno rosso e bianco, un paio di occhiali da sole. Nelle orecchie esplode il segnale atono di una linea telefonica morta. Mi vedo mezzo addormentato nel riflesso del finestrino, su un treno che corre nella notte. E realizzo di essere nel posto in cui i flussi opposti del tempo e della memoria convergono.

L’Ora Zero è ormai prossima.

La matematica è tutto ciò che ti resta sull’abisso del tempo, se non hai la fede ad assisterti. La matematica, con il senso della sfida che racchiude un’impresa come quella di cavalcare le onde quantistiche del mare di Dirac. Provate a chiedere a uno qualunque di noi tre, rinchiusi nella capsula.

Tre è il numero perfetto e noi abbiamo bisogno di crederci, mentre il conto alla rovescia scorre in un angolo delle nostre teste e noi attendiamo l’Ora X stretti nelle cinture di sicurezza, i biosensori che registrano ogni singola oscillazione dei nostri parametri fisiologici. Siamo pronti per essere fiondati lungo le linee caotiche del campo cronodinamico verso la nostra destinazione. E nient’altro ha importanza.

Meno cinquanta… quarantanove… quarantotto…

— Controllo Missione a Temponauti, tutto bene lì dentro?

L’eleganza impeccabile della più ardita teoria concepita dalla mente umana è la condizione al contorno per la nostra presenza, qui e adesso, in attesa della transizione di fase che ci spingerà nel campo delle astrazioni primordiali, in attesa di ricondurci nella realtà fisica, nello stato spazio-temporale elaborato dall’algoritmo quantistico dell’apparato-SF.

— Tutto bene — rispondo buttando un’occhiata alla strumentazione. Gli indicatori nel cruscotto di controllo non segnalano nulla di anomalo. — Parametri funzionali nella norma. Se avvertite qualcosa di strano, è solo il cuore del nostro Tartaglia un po’ su di giri.

Risate timide negli auricolari, uniscono la capsula temporale alla sala di controllo.

… ventinove… ventotto… ventisette…

— Pronti al Lancio, allora. Giù le maschere. Non fatevi prendere dall’ansia e andrà tutto bene. — La voce dispensa consigli e indicazioni con premura paterna. — Non c’è nessuna fretta.

Altre risate, nervose. Indossando il respiratore scambio uno sguardo d’intesa con Marco Tartaglia, il nostro fisico, e con il Professore, che di nome fa Lorenzo Conte e di mestiere lo storico novecentista e il ricercatore. Il flusso degli eventi vibra intorno a noi, spirali di possibilità si avvolgono attorno al nucleo dell’apparato-SF e il campo irradiato dal processore quantico distorce la trama del tempo sulla superficie della sfera che circoscrive la capsula, per uno strato non più spesso di una lunghezza di Planck.

Dieci secondi al Lancio.

Meno nove… otto… sette…

Eseguiamo la procedura all’unisono. Inspiriamo profondamente e ci lasciamo bruciare la laringe dalla miscela di ossigeno al trentadue percento e DMT. Il sibilo degli autorespiratori s’infrange contro le pareti della capsula che si stringono addosso a noi.

… sei… cinque… quattro…

Dobbiamo stare tranquilli.

In silenzio, ascoltiamo lo scorrere dei secondi, illudendoci di riconoscere lo stillicidio degli anni.

Fuori dal tempo e dallo spazio. Fuori dall’universo: se esistesse, riuscirebbe Dio ad ascoltare le nostre preghiere? Nel bozzolo quantistico dell’apparato-SF, solo un guscio dallo spessore infinitesimo ci divide dal mondo e dalla storia. La sfera ci garantisce l’inerzia necessaria per vincere il campo di assestamento statico del tempo, confinandoci in una condizione di non-esistenza.

Essere fuori dall’universo.

Non essere, forse.

Attendere, pazienti, che si compia la realtà. Una qualunque tra quelle possibili. O in alternativa il vuoto assoluto, totale, inappellabile. Finché la transizione non è completa e il guscio inerziale generato dall’apparato-SF si dissolve. È allora che viene ripristinata la nostra coerenza con lo spazio-tempo circostante.

Fisso in mente l’immagine del mio corpo, della presenza degli altri temponauti e della capsula intorno a noi che riacquista dettaglio. Ho la sensazione di riuscire a distinguere la ricomposizione delle molecole che costituiscono la capsula e i nostri corpi, un meccanismo top-down che procede giù in profondità fino agli atomi e ai fenomeni quantistici che presiedono al corretto funzionamento della coscienza umana.

Uscire dal Lancio è come nascere una seconda volta.

Riapro gli occhi e cerco gli indicatori sul cruscotto prima ancora che gli sguardi degli altri temponauti. Tiro un ultimo respiro — solo ossigeno, l’afflusso di dimetiltriptamina è stato interrotto automaticamente dalle routine di controllo — e mi sfilo la maschera. Sperimento una sensazione di lucidità completa, assoluta. Incontrollabile, la mia voce echeggia contro le pareti metalliche della cabina minuscola. — Sveglia, Temponauti.

Mi brucia la gola.

Il Professore tossisce e domanda: — Ce l’abbiamo fatta?

— Siamo ancora integri, direi.

— Di nuovo integri — mi corregge Tartaglia.

— Di nuovo integri — ripeto, ultimando il controllo dei sistemi. Torno con lo sguardo sull’interfaccia di navigazione e provo un senso di vertigine nel constatare che la lancetta del sensore temporale è ferma a metà scala, sospesa in uno stato di indeterminazione.

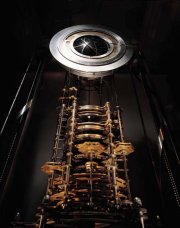

Il novantanove virgola nove per cento di una capsula temporale è hardware, elettronica analogica e meccanica non molto più avanzate della tecnologia con cui già quarant’anni fa poteva essere equipaggiato un qualsiasi autoveicolo. Nemmeno la punta di diamante del mercato, ma un modello di fascia media. Il cuore della capsula è un apparato di Schrödinger-Feynman e garantisce che la navicella con gli uomini a bordo possa risalire o discendere il flusso del tempo. Il suo funzionamento ha però degli svantaggi: la natura quantistica del processo rischierebbe di compromettere qualsiasi altro sistema troppo sofisticato nei paraggi, per questo i tecnici hanno optato per la preistoria della tecnologia. Elettronica analogica, meccanica, biologia.

Eccoci qua, siamo i vostri Temponauti lanciati con il cannone quantico del dottor Wells! Cheeeeese…

— Che cosa gli prende a quel dannato aggeggio? — sbotta il Professore.

È lì che sono caduti i nostri sguardi, sulla lancetta rossa interrotta nella sua indecisione. Nessuno risponde. Siamo stati addestrati per fronteggiare emergenze di questo tipo. La situazione è stata simulata in mille varianti durante i corsi di preparazione e ogni volta siamo stati capaci di replicare la procedura di emergenza, senza una sbavatura, con precisione meccanica.

Ma trovarcisi dentro per davvero è tutta un’altra cosa.

— P.E.T. — si limita a sentenziare Tartaglia.

— Oh cazzo! Dite che sia possibile uscire a respirare un po’ d’aria?

— A tuo rischio e pericolo, Professore — lo stuzzica il fisico. Ma sappiamo bene tutti e tre che non troveremo nessuna minaccia. Non fuori di qui, dopo il ripristino della coerenza della realtà intorno a noi.

— Andiamo, o tra un po’ ci toccherà riprendere a respirare l’ossigeno delle maschere.

La cabina è davvero striminzita e dopo un viaggio nel tempo la sudorazione è un effetto collaterale, la risposta del corpo allo stress del Lancio — una reazione impossibile da dominare.

Per funzionare, una capsula temporale ha bisogno di due campi: un campo gravitazionale e un campo quantistico cronodinamico. Il primo fornisce il riferimento spaziale necessario a mantenere la navicella ancorata al pianeta, evitandole la deriva nello spazio che subirebbe qualunque oggetto se dovesse smaterializzarsi e ricomparire anche solo un istante dopo nella stessa posizione. La «stessa posizione» è un concetto che implica la conservazione della posizione nel sistema di riferimento inerziale che abbraccia la Terra, il Sole, le altre stelle della Galassia, le altre galassie intorno alla nostra… in definitiva, l’intera trama spaziale dell’universo. E se in un secondo la Terra si muove per 30 chilometri intorno al Sole, il Sole per 220 intorno al centro della Galassia e la Via Lattea, nella sua deriva nel cosmo con le altre galassie del Gruppo Locale, ne percorre altri 600 verso il Grande Attrattore situato tra le costellazioni dell’Idra e del Centauro, è facile immaginare cosa succederebbe a una capsula temporale che abbia perso il riferimento gravitazionale.

Il campo gravitazionale è l’ancora che tiene la capsula ben salda sulla superficie della Terra. Il campo quantistico cronodinamico è invece la nostra bussola temporale. Si sceglie una destinazione, si impostano i parametri del caso, e l’apparato-SF, che è il cuore della navicella e che in sostanza è un congegno quantistico, processa il tessuto dello spazio e del tempo ed elabora la soluzione, isolando la capsula e il suo equipaggio in una bolla inerziale che di fatto equivale a cancellarli dall’universo, per poi ricomporli nelle esatte coordinate spazio-temporali impostate come destinazione. Nel mezzo, la traiettoria è una spirale in uno spazio delle fasi accessibile solo ai congegni quantistici.

Questo è il principio, che funziona a meno di inconvenienti e imprevisti. È altrettanto intuitivo comprendere che nessun indicatore potrà dirvi esattamente dove siete capitati: non esiste un calendario consultabile da un apparato-SF. La nostra lancetta rossa può dirci però se il Lancio è andato a buon fine (destinazione raggiunta), se è abortito (viaggio mai cominciato) o se la nuova posizione nello spazio-tempo non coincide con quella attesa.

Ed è proprio qui che ci troviamo adesso…

Usciamo in un ambiente che ha l’aria di un magazzino abbandonato. Le luci della capsula rischiarano una bolla d’aria di circa venti metri di diametro. Al di là, un muro di tenebra ci aspetta, con tutte le insidie che possono celarsi nell’ignoto.

L’odore nell’aria ricorda il residuo di benzene, olio e polvere che segna la radiazione osmica di fondo del «sito di transito». Solo più intenso.

Il sito è stato appositamente allestito in un sotterraneo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, per consentirci di sfruttare una gittata di circa tre quarti di secolo nel passato. Quanto al futuro, le sonde inviate a rilevare la profondità temporale del canale si sono arrestate contro una barriera situata all’incirca alla fine del XXII secolo, secondo le stime dei nostri scienziati. Oltre quel limite, qualcosa accadrà quaggiù. Un crollo causato chissà da cosa — una guerra, un cataclisma? — oppure semplicemente la dismissione del canale cronodinamico. Magari sarà solo l’effetto collaterale di un taglio ai fondi della Centrale imposto da una manovra finanziaria correttiva, le strade della politica sono infinite.

Il posto è quello che ci aspettiamo, il tempo che troviamo ad attenderci resta invece ancora sconosciuto.

— Conosciamo la strada a memoria — dico.

— Ma se invece che nel passato…

Tartaglia interrompe l’obiezione del Professore. — La direzione del Lancio non può essere invertita a meno che non vengano invertiti i deflettori di campo.

— Ma se qualcosa è andato storto, perché escludere l’ipotesi di un errore umano o magari…

— O magari cosa? — È il mio turno. Non mi riconosco nel ruolo, ma devo ricondurre quanto prima alla calma i miei compagni. L’unica cosa peggiore di un temponauta naufragato è un temponauta naufragato che si lascia prendere dal panico. Chiedete ai cinesi… — Un sabotaggio? Non è accaduto niente di tutto questo, lo sappiamo benissimo. Altrimenti non avremmo bisogno di discuterne, qui e ora. Adesso vogliamo darci una mossa?

Procediamo in fila indiana verso l’uscita, senza aggiungere altro. Percorriamo i corridoi della base, ne risaliamo le traballanti rampe metalliche e infine arriviamo all’ultima porta di un dedalo sotterraneo degno di Piranesi. La chiave che ci è stata fornita prima del Lancio — ognuno di noi ne ha una replica — scivola senza incertezze nella serratura.

Un giro di chiave, un clangore di metallo.

Fuori troviamo ad attenderci le stelle. È notte e sulla campagna romana risplende la meraviglia del cielo d’estate. L’aria è pervasa dal frinire delle cicale e dai fruscii degli animali che vivono nel sottobosco. La vista si è andata acuendo per l’oscurità e ci permette di distinguere un orizzonte collinare, montagne in lontananza. Sui campi brillano i sentieri luminosi delle lucciole.

— Le stelle sono al loro posto — dico. E ascoltando la mia voce capisco che non lo faccio a beneficio di Conte: il cielo stellato sopra di noi è la prova che desideravo e le parole sono a mio esclusivo uso e consumo, la dimostrazione di non essere naufragati fuori da uno spazio-tempo alla nostra portata. Finché restiamo nel raggio di tiro della capsula, la P.E.T. ha qualche speranza di funzionare.

Niente panico.

Procedura di Emergenza Temporale: P.E.T. Il meccanismo predisposto dai supervisori della Missione per far fronte alle eventuali instabilità dell’apparato-SF, evenienza in agguato come nel caso di ogni sistema quantistico.

Non farsi prendere dal panico.

Prima direttiva: analizzare la situazione e capire «quando» si è arrivati. Ormai è evidente che qualcosa nel lancio è andata storta. Raccogliere informazioni sul campo per individuare con esattezza il momento di arrivo.

Seconda direttiva: assicurare il contatto costante con gli altri membri della spedizione. Non dividere il gruppo e non allontanarsi dagli altri. Mantenere la coesione aiuta il morale e stimola gli automatismi della risposta all’emergenza.

Terza direttiva: una volta raggiunta la certezza della propria posizione, tornare alla capsula e invertire il lancio impostando nella traiettoria di rientro le esatte coordinate temporali della partenza.

E nel frattempo, mai farsi prendere dal panico..

Queste sono le leggi scolpite nelle tavole delle nostre menti dall’addestramento, i nostri comandamenti, le prescrizioni a cui dobbiamo attenerci. Ne va della nostra sopravvivenza.

Dove la strada che scende dal sito incontra la statale, s’innalza la mole imponente di un leccio, i rami cullati dalla brezza della notte.

Dopo un quarto d’ora di marcia, scorgiamo le luci di una stazione di servizio risplendere qualche centinaio di metri davanti a noi. L’insegna è un totem sgargiante proteso nella notte, un pezzo di Las Vegas scagliato a diecimila chilometri dal Nevada. Lettere alogene vibrano nella notte, lo spettro cromatico dominato dai toni rossi e blu traccia la scritta: GULF.

Troviamo il piazzale deserto e la pompa chiusa e incustodita. L’estetica ricorda qualcosa che risente degli strascichi degli anni ’70 e non appare ancora pienamente matura per gli ’80. Forme grezze, linee essenziali. L’assenza di circuiti di telecamere corrobora l’impressione di essere naufragati molto più avanti di quanto previsto al momento del Lancio.

Tartaglia dà voce ai nostri sospetti. — Un tiro corto — sospira.

Una tavola calda che funge anche da bar si affaccia sul parcheggio. La sua insegna al neon è spenta, ma è facile riconoscere le lettere impresse sulla plastica: IL CAPRIOLO.

Ci avviciniamo alla cabina che di giorno ospita il benzinaio. Oltre il vetro macchiato d’impronte, nell’oscurità non riusciamo a scorgere niente.

— Ci serve una torcia — comincia col dire il Professore.

Guardo Tartaglia e gli allungo una mano. Il fisico interpreta il gesto e mi passa un grimaldello a pistola estraendolo da una tasca della tuta.

Passo mezzo minuto a lottare con la semplice serratura della cabina. Poi riesco ad avere la meglio. Entro, riconosco un calendario appeso alla parete e lo stacco per portarlo alla luce dell’insegna esterna.

L’anno è il 1980 ed è impresso in caratteri cubitali blu. Il calendario è solo un foglio di carta che brilla lucido nella luminescenza irradiata dall’insegna della stazione di rifornimento. Nessuna pin-up a esibire le sue grazie procaci. In sua vece, gli estremi di un’officina meccanica della zona. Ma non è quello che ci interessa, perché siamo stati comunque fortunati. Il benzinaio ha l’abitudine di tirare un segno di penna sui giorni passati.

La processione di croci d’inchiostro si ferma al 27 giugno.

— Trovata! — sento esultare il Professore alle mie spalle e quando mi volto verso la cabina lo vedo uscirne con una torcia funzionante, che deve avere recuperato da qualche cassetto della scrivania del benzinaio.

Questa è la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980, mi ritrovo a pensare. Cercando un appiglio per la mia memoria, ripeto le coordinate temporali ad alta voce, a vantaggio di Conte. — Cosa ti ricorda? — gli domando alla fine.

— Volo IH870 Bologna-Palermo — risponde lui, enciclopedico e distaccato, come accedendo a un database esterno. Ma lo vedo accigliarsi subito dopo, mentre le parole decantano piano e si sedimentano nella mia mente.

Sui radar del controllo aereo il DC9 Itavia diretto a Palermo è da poco scomparso dai cieli di Ustica.

Risaliamo lungo la statale e la mole del leccio ci ricorda di deviare verso la collina che ospita il sito di transito. Ci muoviamo senza fretta e senza produrre rumori, nelle tute che hanno riassorbito il sudore del Lancio e adesso ci difendono dalla brezza che scende dall’Appennino.

La torcia è finita nelle mie mani. Infilo la chiave nella serratura dirigendovi il fascio di luce. Apro la porta senza intoppi e mi lascio precedere dai miei compagni. Da questo punto in avanti, con l’eccezione della torcia, è come ripercorrere a ritroso il cammino seguito per uscire dal sito.

Ci addentriamo nel labirinto di Piranesi, scendiamo un livello dopo l’altro e ci fermiamo solo nella sala di transito, davanti alla capsula.

— Siamo sicuri? — Sento la mia voce distante, nello spazio vuoto del sotterraneo.

— P.E.T. — si limita a scandire Tartaglia. Allunga una mano verso il portello e appena ne fa scattare l’apertura i fari di posizione della capsula si illuminano.

Spengo la torcia.

— Abbiamo la data — dice il Professore. — Cosa potremmo fare di più?

— E allora vediamo quale mano di carte ha deciso di servirci il destino.

Deposito la pila appena fuori dalla bolla di luce proiettata dalla capsula.

Saliamo a bordo, impostiamo le coordinate di partenza e le diamo in pasto all’apparato-SF. La lancetta rossa torna in posizione di START. Quindi ci disponiamo in attesa nella stretta delle cinture di sicurezza e, quando il conto alla rovescia s’innesca, ci caliamo sul volto le mascherine degli autorespiratori.

Il piccolo mondo della capsula si fa confuso nei vapori del DMT.

Niente panico.

Ma quando il countdown si completa, ho la distinta percezione di un déjà-vu. Nulla è cambiato. Tutto come il primo Lancio.

La lancetta rossa ci dice che siamo tornati in uno stato temporalmente non riconosciuto. Non è la nostra destinazione, il sito in cui siamo approdati.

Scendiamo dalla capsula ed è come se nulla fosse cambiato.

— Cristo!

Tartaglia si volta verso il Professore e dice: — È proprio di lui che avremmo bisogno.

Appena oltrepassata la cortina di oscurità, urto con il piede un oggetto sul pavimento e capisco che è la torcia. Non ci siamo spostati di molto, o forse non abbiamo nemmeno viaggiato.

— Ci toccherà tornare di nuovo all’area di servizio.

— Stavolta almeno potremmo approfittarne per scolarci una birra — suggerisce Tartaglia. La proposta viene approvata all’unanimità.

L’aria della notte si è fatta decisamente più fredda e il cielo è coperto, dal che capiamo che anche questa volta ci siamo mossi. Vedo nella mia testa la capsula brancolare alla cieca sopra il mare in burrasca del Grande Tempo, ma la stazione di servizio della Gulf è ancora al suo posto, come l’insegna e la tavola calda. “Il Capriolo” è deserto. Ci avviciniamo con passo guardingo: poi il Professore e io ci disponiamo da pali a copertura di Tartaglia, che comincia ad armeggiare con gli strumenti da scasso.

Lo sentiamo sacramentare tra i denti e ci asteniamo da aggiungere i nostri commenti.

— Forza — lo incoraggia il Professore.

Niente panico, mi ripeto mentalmente. So che per loro è lo stesso.

Uno scatto, un sospiro di esultanza da parte di Tartaglia.

— Dentro — dico.

Il Professore si sposta verso il bancone, Tartaglia passa in rassegna i tavoli. Nel carnevale alogeno che piove attraverso le vetrate panoramiche dall’insegna esterna, le nostre ombre scivolano furtive. Potremmo essere dei ladri… Cosa accadrebbe se una pattuglia notturna ci sorprendesse qui dentro? Preferisco non pensarci.

— Niente — dice Tartaglia.

— Niente di niente — rincara la dose il Professore.

Trovo una radio dietro il bancone. La accendo e comincio ad armeggiare con le manopole. Scariche di statica riempiono la semioscurità del locale, finché i capricci della radiodiffusione notturna non incanalano fin quassù i segnali di un’emittente romana.

Le ultime note di “Ashes to ashes” svaniscono nel tempo con il ritornello riscritto da David Bowie su misura per il Maggiore Tom, naufrago stellare.

«Abbiamo ascoltato l’ultimo successo del Duca Bianco. Siete sintonizzati su Radio Onda Rossa…» irrompe l’annunciatrice e dalla sua voce apprendiamo che un terremoto di inaudita violenza ha investito qualche ora fa la zona tra Salerno, Avellino e Potenza, che resta al momento ancora isolata. La scossa è stata avvertita anche nella Capitale. Non si hanno notizie dei danni e del conto delle vittime.

— È dell’Irpinia che parla — dice il Professore.

Ricordi di quotidiani ingrigiti e consunti pescati dall’archivio paterno di riviste d’epoca scorrono nella mia memoria del futuro, sovrapponendosi al discorso alla Nazione del Presidente Sandro Pertini e alla sua vibrante denuncia sulla lentezza dei soccorsi. Non siamo ancora al FATE PRESTO sbattuto in prima pagina e a caratteri cubitali dal “Mattino”, ma si profila ormai un cataclisma senza precedenti.

Tartaglia dirige il fascio della torcia verso un orologio sulla parete dietro il bancone e ci consente di leggere l’ora. Sono le 2.29 e realizzo che è il 24 novembre 1980.

L’indomani della catastrofe.

Conte si è portato al tavolo una bottiglia di spuma al cedro e ha davanti il secondo bicchiere, mentre Tartaglia e io beviamo Coca-Cola dalle bottigliette di vetro scanalato. Nelle pause tra un sorso e l’altro gratto l’unghia sull’incisione bianca del nome della bevanda. Ho tirato fuori il mio block notes da uno dei capienti tasconi della giacca della tuta. Fisso la pagina vuota, la penna deposta lì accanto. La Coca-Cola ha un gusto dolciastro e si rivela più frizzante della sensazione a cui sono abituato.

— Da qualche parte, in quest’epoca, io ho sette anni. Ma questa roba nel bicchiere mi ha riportato indietro al ’77. Avevo quattro anni ed eravamo andati a trovare mia madre in ospedale — ci rivela il Professore, contemplando l’effervescente liquido giallognolo nel suo bicchiere. — Aveva appena dato al mondo mio fratello e all’uscita mio padre mi portò in un bar lì davanti e mi prese una spuma. Da allora ho sempre associato questa sensazione… anzi, il ricordo di questa sensazione sul palato agli occhi di mio fratello e all’istinto di un’occasione da celebrare… Dall’inizio degli anni ’80 cominciò a diventare difficile trovarne in giro, finché la spuma sparì del tutto dalla circolazione. — Fa un sorriso amaro, ma negli occhi gli brilla una strana allegria, come l’euforia per un lieto imprevisto o per uno scampato pericolo. — Pensavo che non avrei più avuto la possibilità di bere questa roba in vita mia.

— Va bene, Doc — esordisce Tartaglia. Rompe il suo silenzio che si protrae da quando abbiamo spento la radio, stuzzicando il Professore che è il membro anziano della nostra squadra di spedizione, anche se non assomiglia esattamente a Christopher Lloyd. — A quanto pare ci troviamo confinati nel 1980. La domanda è: «perché?». A te la risposta.

— Non ci sono risposte da cercare — intervengo. — Il primo Lancio ci ha portati quaggiù, malgrado la traiettoria impostata e le elaborazioni dell’apparato-SF. Il secondo non ci ha consentito di varcarne ancora l’orizzonte. Facciamo due conti. Quante probabilità c’erano di finire per arenarci proprio in questo periodo?

Il Professore ingolla un sorso di spuma denso di bollicine, socchiude gli occhi per tutta quell’anidride carbonica che gli risale dalla laringe al naso. Quando torna a posare il bicchiere sul tavolo con un tonfo sordo, la bevanda giallina continua a frizzare. La sua mano non molla la presa. Conte sospira e si schiarisce la gola.

— Facciamoli — accetta.

Afferro la biro e comincio a scarabocchiare.

— Siamo nel 1980 — ribadisce Doc. — Che cosa vuol dire questo?

— Che siamo finiti nell’anno delle stragi — affermo. — E del terremoto in Irpinia.

— Okay. È anche l’anno di fondazione di Solidarnosc e dell’elezione di Ronald Reagan, ma anch’io mi atterrei al contesto specificamente italiano, come hai fatto tu. Vediamo come mai. È l’anno del calcio scommesse che gode di risonanza mediatica a tutti i livelli, anche presso le fasce di audience disinteressate agli affari sportivi, e forse è l’evento che segna la fine del calcio “storicamente” inteso. È l’anno della cassa integrazione degli operai della FIAT, degli scioperi dei sindacati e della marcia dei quarantamila quadri su Torino che porta allo scoperto la cosiddetta «maggioranza silenziosa».

— È un anno-chiave — concorda Tartaglia. — Ma da un punto di vista fisico…

— Non c’entra la meccanica quantistica — obietta il Professore. — Qui è tutta una questione di psicologia. Stiamo facendo i conti con la storia, se non ve ne siete ancora accorti. Il nostro passato…

È il mio turno di sollevare obiezioni alla discussione. — La stiamo prendendo troppo larga, secondo me.

— Stiamo analizzando la situazione — si giustifica il Professore. — Ricordi? Nient’altro che la prima direttiva della P.E.T.

— Già — sbotto con scarsa convinzione. — Questo vuol dire che dovremmo tornare alla capsula e impostare la nuova traiettoria.

— Proviamo un ultimo Lancio. Questo è il 24 novembre 1980. Sappiamo da dove partire. Sappiamo dove arrivare. E abbiamo due lanci sbagliati su due, al momento. Se hai ragione tu, se è solo un caso, allora per un semplice calcolo statistico il continuum si assesterà intorno a noi e l’apparato-SF ci riporterà indietro ai nostri giorni. In caso contrario…

Il Professore si esime dal portare alle estreme conseguenze la linea di ragionamento. Le implicazioni sono troppo dolorose per poter essere facilmente accettate. Ma a formularle ci pensa ancora una volta Tartaglia.

— In caso contrario — dice, — scopriremo di essere intrappolati quaggiù. Nel 1980. — Poi scoppia in una risata. Lo guardiamo impietriti e per tutta risposta Tartaglia soffoca uno sghignazzo nervoso e spiega: — Cazzo! Viaggiamo su una capsula che ha lo stesso controllo di assetto di Ralph Supermaxieroe…

Finiamo di bere le nostre bibite nel silenzio del bar chiuso. Ce la prendiamo comoda e quasi non sembriamo nemmeno degli intrusi, ma solo degli avventori tornati in un locale della loro giovinezza.

Questa volta ci portiamo dietro delle bottiglie d’acqua, oltre alla torcia. Prima di lasciare la stazione di servizio, Tartaglia si è soffermato con lo sguardo sulla cabina e ha detto:

— Avrei davvero voglia di forzare di nuovo la porta e vedere se la torcia è al suo posto. Oppure se l’hanno sostituita con una torcia diversa.

Capisco il punto della sua curiosità: finora gli esperimenti compiuti dalla Centrale hanno portato a esiti discordanti. Alcuni risultati sembrerebbero confermare la tesi del multiverso (con i viaggi che altro non sarebbero che salti da una linea temporale a un’altra parallela), altri quelli del continuum in auto-compensazione (capace quindi di auto-ristrutturarsi a beneficio della propria coerenza interna a seguito di un’eventuale modifica apportata da un ipotetico viaggiatore temporale). Per questo i teorici si stanno dando da fare per affinare una nuova teoria, che tenga conto di questa natura molteplice e camaleontica svelata dalla sperimentazione, e i loro sforzi sono tutti tesi a produrre un formalismo elegante, l’unica soluzione matematicamente accettabile.

In realtà qualcuno potrebbe avere anche sostituito la torcia sottratta da noi con un’altra identica, e questo potrebbe indurci in un facile errore di valutazione. Sto per farlo presente ma realizzo che adesso abbiamo altro di cui preoccuparci. In questo momento la scienza è scivolata in fondo alla nostra scala delle priorità. Tutto ciò che vogliamo — e lo desideriamo davvero con ogni singolo atomo dei nostri corpi — è sopravvivere e tornare indietro.

Raggiungiamo il sito, apriamo la porta e richiudiamo la serratura dietro di noi, poi ci addentriamo nelle viscere della base. Accendiamo le luci di posizione della capsula, ci scoliamo mezzo litro d’acqua a testa o giù di lì, lasciamo le bottiglie vuote e la torcia al limitare della bolla di luce e c’infiliamo nella capsula.

— Siamo pronti?

— Non lo siamo mai stati tanto — risponde Tartaglia. Il Professore scambia con noi uno sguardo d’intesa, a testimonianza dei nostri comuni propositi.

Ripetiamo la routine.

Ma quando gli strascichi del DMT vengono riassorbiti e l’ossigeno inonda il nostro cervello richiamandoci alla coscienza, dobbiamo fare i conti con la realtà.

La lancetta rossa è tornata a indicare lo stato di indeterminazione temporale. Un altro tiro fuori bersaglio e noi siamo finiti ancora una volta da qualche parte lontano dal nostro tempo.

Il Professore non commenta.

Mi sfilo la maschera. — La strada — dico con calma, sganciandomi le cinture, — la conosciamo.

Trovo la torcia, nell’oscurità, ma non le bottiglie. Penso che siamo rimasti sempre nel 1980, in qualche punto tra il 28 giugno e il 24 novembre, e il pensiero mi è quasi di conforto. Mi riuscirebbe meno sopportabile sapere che questo ciclo di tentativi si protrarrà indefinitamente nel tempo.

Trovo la torcia, nell’oscurità, ma non le bottiglie. Penso che siamo rimasti sempre nel 1980, in qualche punto tra il 28 giugno e il 24 novembre, e il pensiero mi è quasi di conforto. Mi riuscirebbe meno sopportabile sapere che questo ciclo di tentativi si protrarrà indefinitamente nel tempo.

Lascio la pila dove si trova. Torniamo fuori.

È sempre notte, ma la temperatura dell’aria ricorda più quella del primo approdo che quella del secondo. Comincio ad avvertire la stanchezza scavarmi nei muscoli come nei nervi, fino a intaccare le ossa. La frustrazione di questo nostro stato di prigionieri del tempo non fa che amplificarne gli effetti sul morale.

C’incamminiamo verso la stazione di servizio.

Ci apriamo l’accesso nella tavola calda come la prima volta, che in realtà non è ancora accaduta. All’interno, questa volta, non troviamo nessuna radio.

— Vado a controllare il calendario nella cabina della pompa di servizio — dice Tartaglia.

Per tutta risposta, afferro un secchio della spazzatura e lo ribalto sul pavimento. La griglia della ceneriera si stacca e colpisce il pavimento con un gong che vibra lungo la corda tesa dei nostri pensieri. Piovono cartacce, cenere, cicche e pacchetti di sigarette. Afferro con due dita una copia spiegazzata dell’Unità e la distendo sul bancone. A naso, non deve essere vecchia più di qualche giorno, anche se lo stato di conservazione non aiuta a datarla in modo assoluto. Una distribuzione casuale di chiazze d’unto, residui di pasti frugali e cenere macchia le notizie sul deficit delle FS e sul «settembre nero» che va preparandosi per la FIAT. Scioperi alla Indesit, il PCI che avvia una ampia consultazione tra gli operai delle fabbriche del Sud e Patrizio Oliva che conquista le semifinali nei Superleggeri alle Olimpiadi di Mosca.

Leggiamo la data sopra la testata.

Martedì, 30 luglio 1980.

L’orologio appeso alla parete scandisce i secondi delle 3.37 del mattino.

— ‘Fanculo anche ai deflettori di campo — sbotta Tartaglia.

Scarichiamo il peso dei nostri corpi sulle sedie intorno allo stesso tavolo che abbiamo usato la volta scorsa.

— Il giornale reca la data del 30 luglio — osserva Tartaglia. — Questo può significare che oggi potrebbe essere il 31. Oppure il primo agosto. Oppure…

— Il 2 agosto — dico. — La strage di Bologna.

— Ecco dove volevo arrivare — esclama il Professore, ma dal tono di voce non tradisce tracce di esultanza.

Tartaglia vuole una certezza in più e io ne condivido il proposito. Salta in piedi, esce dalla tavola calda sfoderando il grimaldello. Rientra dopo un minuto.

— 31 luglio, ieri — dice. — Il benzinaio ha ricoperto di croci tutto il mese di luglio.

— In tre lanci separati — riprende il Professore — abbiamo colpito tre dei momenti più importanti di quell’anno. Immaginiamo di essere i proiettili nel caricatore di un tiratore sportivo. E immaginiamo che il bersaglio sia la ruota del tempo. La domanda non è: «perché?» — afferma rivolgendosi a Tartaglia. — La vera domanda — sentenzia — è: «chi è il tiratore?».

— Si tratta di un semplice esercizio di traslazione del problema — osserva Tartaglia. — Stai spostando i termini della questione dalla causa al movente. E con ciò stai personificando la natura del nostro problema.

— Tombola! — scatta il Professore. — Ecco dove ti volevo. Ricordate quando richiamavo la vostra attenzione sull’aspetto psicologico di questa vicenda? Se siamo intrappolati quaggiù, è perché qualcosa ha interferito con gli scopi e i processi del nostro Lancio. È così, dottor Tartaglia?

Il fisico annuisce.

— Ma cosa può avere interferito con il Lancio se non qualcosa che noi stessi ci portavamo dentro, tutti e tre?

— Stai parlando di…

— Inconscio collettivo. Dove si scontrano il Super Ego e l’Es della nostra Nazione, le forze contrarie dello spirito del nostro popolo. È come se l’esposizione a uno Zeitgeist indeterminato, o meglio, alla possibilità di entrare in contatto con lo spirito di tempi diversi dal nostro, abbia innescato nel nostro Volksgeist una routine silente, un meccanismo nascosto in profondità nella coscienza di ognuno di noi.

— Ci stai dicendo che saremmo finiti quaggiù per uno scopo?

— Incarniamo la crisi di coscienza del nostro Paese. È quello che credevo già prima di tentare l’ultimo Lancio. — Questa volta lo sguardo del Professore si posa su di me. Lo sento carico di implicazioni. Non mi piace. — Ma adesso ne ho avuto una dimostrazione e la mia è diventata una ragionevole certezza.

— Cosa vuoi dire? — lo incalzo.

— 28 giugno. 24 novembre. Primo agosto. — La sua risposta è un elenco di date. E io capisco.

— Stai per caso ipotizzando che ci «stiano» offrendo l’opportunità di cambiare il corso della storia?

La Strage di Bologna. Delle tre grandi tragedie nazionali di quell’anno, l’unica in cui l’intervento tempestivo di un singolo uomo potrebbe cambiare le cose.

Il Professore annuisce con aria grave. — L’opportunità di rimediare — conferma. Le parole sono importanti.

Il suo piano è meritevole. Ma sono io il responsabile della Missione. Ed è mio compito ricordargli la Procedura di Emergenza Temporale.

La Direttiva Zero è raramente menzionata nelle sintesi ufficiali del regolamento: dopo il terzo lancio fallito, mettersi in contatto con la Centrale.

Il Professore mi guarda. Sa che ho ragione, è quello che impone il regolamento della Procedura di Emergenza Temporale. Niente di più. Però intravedo un’ombra di sconforto e rassegnazione dietro i suoi occhi.

“Il Capriolo” è dotato di un telefono bigrigio collegato a un contascatti SIP. Chiamiamo il numero che conosciamo tutti a memoria e lasciamo un messaggio in segreteria. La Direttiva Zero della P.E.T. prescrive che ogni sei ore dalla segnalazione si debba controllare, su un altro numero, se qualcuno abbia lasciato una risposta per noi.

La nostra priorità diventa così trovare un abbigliamento consono al 1980. Non possiamo andarcene in giro in cerca di telefoni pubblici con addosso le nostre tute da temponauti. Dobbiamo trovare un rimedio. Ma prima ancora, dobbiamo trovare un mezzo di trasporto.

Dalla cassa prendiamo un po’ di banconote, monete, gettoni telefonici, poi ci incamminiamo lungo la statale, intenzionati a trovare una soluzione o parte di essa grazie a un casale che abbiamo superato scendendo dal sito. Troviamo la tenuta presidiata da due pastori tedeschi decisi a costringere alla fuga i possibili malintenzionati. Elaboriamo il piano d’assalto e vengo investito del ruolo di incursore e del rischio di finire i miei giorni come spuntino per la coppia di belve.

Prendiamo la proprietà dai due lati opposti. Quando arrivo in posizione, subito a ridosso del confine segnato da una triplice barriera di filo spinato teso tra paletti di legno, il Professore e Tartaglia partono con il diversivo, attirando i cani dalla loro parte. Il che produce il doppio effetto di lasciarmi campo libero e di generare con il loro sbraitare una provvidenziale copertura ai rumori della mia intrusione.

I pastori tedeschi abbaiano contro di loro provocando un fracasso che basterebbe per una muta di cani da caccia lanciata all’inseguimento di una volpe. Io estraggo le tronchesi dalla tuta e mi do da fare per aprire una via d’accesso — e soprattutto di fuga — nella recinzione.

Quando ho finito, risalgo il pendio verso la rimessa allestita sul lato est della casa. Oltre al trattore, sotto la tettoia è parcheggiata una berlina quattro porte. È una Opel Kadett C, di fabbricazione recente e all’apparenza perfettamente tenuta. La trovo aperta, ma non c’è traccia delle chiavi.

Armeggio con i fili sotto il volante, come ci hanno insegnato in fase di addestramento, finché il motore non parte. A fari spenti, innesto la prima e mi avvio giù per il pendio, con la prudente disinvoltura di chi sa di commettere un reato di una certa rilevanza penale.

Lo sterzo è rigido nelle mie mani.

Sento un urlo dalla casa, le finestre spalancarsi e l’urlo ripetersi. Il cuore pompa a mille, adrenalina e incoscienza. Allora metto la seconda e accelero. Anche i cani si sono disinteressati ai miei compagni di viaggio e si sono lanciati al mio inseguimento.

La Kadett sobbalza sul terreno irregolare e io la guido oltre la staccionata, avvertendo la resistenza del volante quando rallento per assecondare le asperità del tracciato. Risalgo il terrapieno, guadagno la strada asfaltata e una cinquantina di metri più avanti trovo il Professore e Tartaglia ad aspettarmi dietro la prima curva. Li tiro su e partiamo aggredendo l’asfalto con convinzione.

I fari ci fanno strada verso la statale.

Dopo una mezzora di guida su strade perdute, ho smesso di sentire l’eco dell’adrenalina che mi pompa sangue nelle tempie. Sono stanco e il Professore accetta di darmi il cambio alla guida.

Gli cedo il volante, passo dietro e cerco di trovare una sistemazione sui sedili posteriori. Tartaglia ha acceso la radio, ma le stazioni vanno e vengono. Chiudo gli occhi, lascio che le onde sonore del tempo impongano il loro ritmo alle onde delta delle mie funzioni neurali. E mi sembra di attraversare una membrana di separazione tra dimensioni contigue ed aliene.

Il falsetto di Alan Sorrenti canta: “.. non so che darei per fermare il tempo…” e viene sostituito da Gianni Togni (“restiamo insieme per questa notte, mi hai detto «no» per troppe volte”), mentre Tartaglia fa scivolare la sintonia dell’autoradio attraverso il rumore bianco che riempie le frequenze tra le radio morte di questo mondo straniero. Le sue dita insistono sulla manopola della sintonizzazione fino a catturare una mareggiata di rock inglese sulle frequenze di Radio Città Futura. Ascoltiamo “London Calling” dei Clash e la notte fugge veloce intorno a noi.

Negli abissi in cui il sonno mi sprofonda, le note si confondono con le parole dell’autista, che parla di “orbita limite”, “circoli chiusi” e “vicoli ciechi”. Il dizionario di un’altra epoca.

Quando riapro gli occhi, un chiarore antelucano imperla il cielo a oriente. Siamo davanti a una parrocchia della periferia romana e subito apprezzo l’intuizione del Professore. È il turno di Tartaglia di sacrificarsi per la causa della Missione, così va ad appostarsi con la pattuglia dell’alba davanti all’ingresso della mensa della Caritas. Rimedierà con i mendicanti in coda un pasto, poi chiederà qualche indumento d’occasione per sostituire la sua mise anacronistica.

Nell’attesa, non scambiamo molte parole il Professore e io. Lo sento ronfare sul volante, mentre la mia coscienza scivola tra il sonno e la veglia, con transizioni fulminanti. Negli intervalli di coscienza, prendo annotazioni sul taccuino.

Tartaglia batte le nocche sul finestrino e quando lo vediamo stentiamo a riconoscerlo. Camicia scura attillata da Febbre del sabato sera (almeno due misure più piccola della taglia del ballerino che la indossa) e pantaloni di velluto a coste marroni.

— Bene, Tony Manero, attento ai bottoni: se ne parte uno ci buchi il parabrezza — dice il Professore. — Adesso almeno potrai entrare in una Upim senza sembrare un incrocio tra un operaio delle fogne e un astronauta.

Ma Tartaglia non sembra consolato dalla notizia.

I cartelloni pubblicitari che campeggiano sulle strade offrono uno spaccato della programmazione estiva delle sale romane, che prevede I quattro dell’Ave Maria, Trastevere, La città delle donne, Kramer contro Kramer, Fuga di mezzanotte, Piedone d’Egitto, Un uomo da marciapiede, più tutta una serie di capolavori della commedia piccante all’italiana. Ovunque vi sia un’attrice protagonista, il marketing delle case di distribuzione sa come esaltarne la presenza e volgerla a vantaggio del botteghino. Qualunque pellicola abbia Edwige Fenech nel cast, ha un lotto di tabelloni garantiti sulle strade della città.

— Vi ho sentiti parlare, stanotte — dico al Professore.

Nessuna reazione palese muta la sua espressione.

— Discutevate del rischio di essere entrati in un’orbita limite — insiste. — Pensi che siamo in un vicolo cieco, condannati a ripercorrere questo anno nonostante tutti i tentativi che potremo voler fare per uscirne.

— È una possibilità — conferma il Professore.

— Non è quello di cui abbiamo bisogno — dico io. — Non aiuta il morale.

— Il morale non ci tirerà fuori di qui — replica lui.

— Cosa ne pensa Tartaglia?

— Sono sicuro che il suo cervello non ha perso nemmeno un attimo per elaborare i dati della situazione. Sta cercando una teoria che concettualizzi quello che ci è capitato. E forse sta facendo i conti con l’impossibilità di arrivare a una soluzione.

— È molto più comodo fare come te. — Le parole mi escono di getto. — Ipotizzare una causa superiore e trovare un senso trascendente per quello che ci sta succedendo.

Il Professore si volta a contemplare il traffico che costeggia la Kadett parcheggiata. Lascia cadere la mia provocazione. E io riprendo a scarabocchiare sul block notes.

Dopo la spesa all’Upim, il nostro budget-Missione si è ridotto a poco più di quarantamila lire. La carta delle banconote ha una strana consistenza al tatto e i vestiti ci calzano alla meno peggio. Adesso sembriamo tutti e tre dei naufraghi del tempo, in effetti: pantaloni a zampa, camicie sgargianti. Con la sua nuova chenasky rossa e bianca, Tartaglia sembra uscito da un fotogramma di Arancia Meccanica e l’effetto è decisamente inquietante. Il Professore e io ce la caviamo con più tollerabili camicie con colletto a punta e se non fosse per l’elemento stonato delle nostre calzature del futuro saremmo perfettamente integrati con la moda del periodo.

Ma dopotutto, chi fa caso alle scarpe?

Ho trovato un paio di occhiali da sole anni ’70 nel cruscotto della Kadett e me li infilo sentendomi un po’ Serpico. Riponiamo le nostre tute nel bagagliaio della berlina.

Sentendoci riallineati allo spirito dei tempi nelle nostre tenute, ci accostiamo a una cabina telefonica sul Lungotevere Flaminio. Una donna è impegnata in una conversazione molto discreta e volge le spalle alla fila davanti al telefono pubblico, formata da due ragazzini in pantaloncini e maglietta armati di Super Santos e da tre temponauti naufraghi fuori dalla loro epoca.

Sui mattoni del parapetto che s’affaccia sul Tevere, lento e stanco nella canicola che già ristagna su Roma, è stata tracciata una scritta in caratteri neri irti di spigoli: KOSSIGA BOIA.

Quando la donna finisce la chiamata, è il turno dei pischelli. Anche loro hanno una missione: innescare la catena di convocazioni per la partitella mattutina a Villa Borghese. Spendono un gettone e s’involano subito dopo lungo il marciapiede, lanciandosi in triangolazioni e sponde contro i muri dei palazzi.

— Ci penso io — dice Tartaglia.

Infila un gettone nel telefono, compone il numero e resta in attesa. La sua espressione non cambia, nemmeno quando riattacca la cornetta.

— Niente — mi aggiorna. — Ma dov’è finito Doc?

Mi volto e mi accorgo che il Professore è scomparso. Scrutiamo il marciapiede e vediamo che la Kadett si sta muovendo per immettersi nel traffico rarefatto di questa mattina d’agosto. Corriamo verso l’auto ma Conte è già riuscito a compiere un’inversione che lo ha portato sulla corsia di marcia opposta. Abbassa il finestrino a mano.

— Inutile insistere — ci urla procedendo a passo d’uomo, lasciandosi superare dalle auto dirette verso Ponte Risorgimento. — Non ci risponderà nessuno. E non seguitemi, se non avete intenzione di aiutarmi…

Restiamo di stucco, paralizzati nella nostra impotenza, mentre la Kadett svolta all’incrocio per imboccare il ponte. La seguiamo finché scompare dalla nostra vista, già annebbiata dall’afa romana.

Le fronde degli alberi ci avvolgono in un bozzolo d’ombra, mentre il sole avvampa nel cielo terso di Roma. Una brezza sottile muove i rami ed evoca una musica ipnotica dalle foglie.

Mi sento svuotato di qualunque volontà d’azione.

A una ventina di metri da noi, un paio di giovani solitari in cerca di una tregua dalla calura. Uno si è sfilato le scarpe e se ne sta seduto, con i piedi nell’erba e la schiena appoggiata contro un tronco, immerso nella lettura della sua copia di “Aliens”. Sulla copertina campeggia monolitico R2-D2. L’altro mangia un gelato e controlla spasmodicamente l’orologio, sentendosi prossimo a un appuntamento mancato. Una coppietta ha steso una coperta sul prato e sta improvvisando un picnic in città. Lei è inglese, ma sembra conoscere alla perfezione le forme gergali della gioventù capitolina. Dal suo walkman salgono le note fruscianti di “Una giornata uggiosa” e la voce inconfondibile di Battisti. I due giocano con l’aggeggio, se lo passano, interrompono il flusso della musica quando infilano i jack delle cuffie per condividere una canzone privata e lo ripristinano dopo qualche minuto. Bruce Springsteen ha preso il posto di Battisti e il motivo di “The River” mi induce a pensare al grande fiume del tempo che scorre intorno a noi: possiamo risalirne il corso, lottare contro la corrente, ma questo può cambiare le cose? Esiste davvero una differenza tra la nostra presenza fisica, qui e ora, e la persistenza della memoria?

Il fiume scorre. Gli eventi si susseguono: una lunga concatenazione di sbagli e di orrori a cui possiamo solo illuderci di porre rimedio.

Now those memories come back to haunt me

they haunt me like a curse…

— Potrei lasciarmi morire su questo prato — sentenzia Tartaglia, disteso di fianco a me.

— Potremmo essere già morti — ribatto e mi pento subito per la scelta delle parole. Vada a farsi fottere la P.E.T. con tutto il suo regolamento bizantino.

Per pranzo ci fermiamo a un chiosco e mangiamo un panino con porchetta e verdure piccanti, accompagnandolo con birra ghiacciata. Messa a tacere la fame, conto un’ultima volta il denaro che ci è rimasto.

— Cosa ci resta da fare? — domanda Tartaglia. Il suo interrogativo dà voce anche ai miei dubbi.

I soldi sembrano abbastanza per un viaggio di sola andata. E sono appena trascorse le tre del pomeriggio.

— Proviamo con la casella vocale — propongo. — Se non succede niente neanche stavolta, ci resta il denaro per due biglietti per Bologna.

Il silenzio del mio compagno di viaggio mi conferma la nostra comunione d’intenti. Discendiamo Via Vittorio procedendo sul lato ponentino della strada, all’ombra degli alberi e degli edifici. Il cielo è un fazzoletto azzurro come penso di non avere mai visto, demarcato dai cornicioni dei palazzi.

Davanti a un caffè individuiamo una cabina. Dalla porta del locale antistante ci investono una miscela di profumi e l’onda sonora di un juke-box che va a mille. Edoardo Bennato canta “Sono solo canzonette”.

Nella cabina la fragranza del caffè lascia il posto a un odore metallico di fumo di sigarette, con un sottofondo rancido di sudore e scoli piovani disseccati. Dal numero di emergenza del soccorso temporale ci risponde il tono monocorde del segnale assente.

Davanti al cinema Barberini, dalla locandina occhieggia una gigantesca Marilyn Monroe.

Sull’espresso per il Brennero, gli scarti del convoglio sulle rotaie imprimono svolte continue alla direzione dei nostri sogni. Abbiamo faticato a trovare un posto: con le banchine prese d’assalto dalla folla dei vacanzieri, gli odori dei pasti consumati lungo i binari, i marciapiedi invasi da autentici accampamenti di turisti, temevamo di non riuscire a infilarci in una carrozza se non a patto di ricomprare il biglietto da qualche bagarino di stazione. Invece c’era ancora qualche posto disponibile sul treno della notte.

Dividiamo lo scompartimento con dei turisti discreti, al rientro dalle loro vacanze. Nessuno parla molto. I più dormono, io e Tartaglia fluttuiamo dentro e fuori i nostri rispettivi stati di incoscienza. A impedirmi di crollare è la matematica. Penso che la magia del numero «tre» sotto le cui grazie è iniziata la Missione sia ormai svanita. Penso all’incantesimo infranto, alla dannazione che ci aspetta. Penso…

Il paesaggio indistinto della notte scorre fuori dai finestrini macchiati. La luce malata che cade dalle lampade applicate al soffitto del vagone impedisce di cogliere altro rispetto a una macchia confusa.

Tartaglia si volta nella mia direzione e sussurra: — Avremmo fatto bene a portarci le bombole. Tutto quel DMT sprecato…

I miei pensieri stupidamente deviano verso le tute. Erano nel bagagliaio della Kadett, quando il Professore ci ha piantati sul Lungotevere. Ma dovrebbe essere l’ultima delle nostre preoccupazioni, adesso.

Mi riaddormento.

Arriviamo a Bologna all’una di notte e troviamo ad attenderci un’atmosfera surreale. Non possiamo fare a meno di pensare che tra poche ore una bomba esploderà qui dentro, all’ora di punta, investendo i treni sui binari e facendo strage dei viaggiatori in cerca di tregua dall’afa nella sala d’aspetto di seconda classe o al bar e di quelli che si troveranno a percorrere i marciapiedi dei binari. Non possiamo fare a meno di chiederci se la nostra presenza cambierà qualcosa.

Vagabondiamo per la stazione in cerca del Professore. Chiediamo a un paio di senzatetto se per caso abbiano visto qualcuno che somigli alla sua descrizione, ma abbiamo dato fondo al nostro budget-Missione acquistando i biglietti che ci hanno portato fin qui e, di fronte alle nostre tasche vuote, gli accattoni perdono presto interesse verso le nostre preoccupazioni.

Ci appoggiamo su una panchina. A quest’ora non passano molti treni e la stazione è un limbo di spettri sospesi fuori dal tempo.

— Avete parlato — dico a Tartaglia. — Ieri notte, mentre io dormivo. Cosa pensi del suo piano?

— Non lo so. Non so cosa pensare. Il modello del multiverso autocompensativo gode di un apprezzamento crescente, nella comunità dei cosmologi. E noi potremmo essere tanto sul ramo di origine della nostra linea temporale, quanto su un ramo parallelo. Il nodo delle biforcazioni resta tuttora irrisolto…

— Insomma, quel pazzo potrebbe avere ragione.

— Siamo in uno stato di indeterminazione, al momento. La nostra sarebbe comunque una penultima verità. L’ultima, la scopriremo solo domani.

— Domani…

Già. Domani lo scopriremo. Quando forse sarà troppo tardi.

Riesco a sentire addosso il peso di ogni singola pietra della stazione, mentre sollevo gli occhi al tabellone con gli orari dei treni in arrivo e partenza e mi lascio avvolgere dal rumore della folla. Gli altoparlanti annunciano il treno Ancona-Chiasso sul Binario 1 e io mi lascio guidare dai miei passi nel cono di sole infranto che spiove da un lucernario, raccogliendosi in una pozza luminosa sulle piastrelle del pavimento.

Avverto il respiro delle anime imprigionate qui dentro, in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo come sono concessi alla percezione dei sensi umani. Lo sento sulla pelle, un alito che sospira nella brezza di questa mattina d’estate tutte le parole che non sono state dette, componendo le frasi e i saluti spezzati in quella mattina di trentasette anni fa…

Oggi, mi correggo.

Adesso…

— Eccomi, mamma — dice una voce alle mie spalle. — Sono qua.

Mi volto e assisto alla scena, in un ralenti che ha del sovrannaturale: la donna si china per posare a terra i bagagli e i capelli a caschetto le scivolano in avanti, ma non abbastanza da nasconderne il sorriso mentre abbraccia un bambino sotto lo sguardo del marito. Le sue gote sono arrossate dallo sforzo sostenuto per portare le borse. L’uomo sorride e scambia un bacio veloce, casto, con la donna. Il bambino stringe in una mano una copia arrotolata del “Corriere dei Piccoli”.

Mi chiedo cosa stiano aspettando. E ancora, con insistenza: “Sbrigatevi!” penso.

Guardo l’orologio. Non sono ancora le dieci. Forse la mia apprensione per la sorte della famigliola è stata avventata. Forse, dopotutto, tra dieci minuti saranno lontani da qui, al sicuro. Ma quando lascio il loro quadretto familiare e torno a concentrarmi sulla massa, alla ricerca del Professore, non posso fare a meno di domandarmi quanti altri, nel migliaio di persone che mi circondano, condivideranno la loro stessa sorte. E quanti saranno invece qui dentro, alle 10.25.

All’edicola un ragazzo che ha l’aria dell’anarchico e al contempo dello studente fuori sede, abbigliamento oculatamente trasandato, lunga chioma spettinata, aspetto da intellettuale, chiede all’edicolante una copia del “Male” e de “Il Mucchio Selvaggio”. Poi si sofferma sui fumetti e aggiunge l’ultima uscita de “I Fantastici Quattro”. Mi avvicino al banco e mi ritrovo tra le mani il numero 243 de “Il mitico Thor”. È l’ultimo della serie Corno, “Un martello all’inferno”, e sfogliandolo vedo in appendice una storia dal titolo emblematico: “Sono ancora Capitan America?”. Quesito dickiano, che fa il paio con l’hardcover de “I Simulacri” che risalta su un mucchio di tascabili di fantascienza. Sul banco sono esposte pile di volumetti, dal “Giallo” a “Segretissimo” a “Urania” — copertine gialle, nere e bianche. Il premio Tedeschi dell’anno attira la mia attenzione con Sarti Antonio, questurino di Bologna, alle prese con “Un diavolo per capello”. Tra i “Segretissimo” spiccano le promesse di avventure esotiche del marchio SAS e un romanzo di Mary Kay Simmons che mi richiama alla triste realtà: “Il canto del gallo”. Ormai l’ora si avvicina, ma i miei occhi indugiano sul cerchio di un “Urania”, dove un’inconfondibile figura femminile di Karel Thole sovrasta in topless un esercito di mutanti dai corpi in putrefazione. Di fianco, sul numero successivo, una squadra di micronauti cerca riparo dal becco famelico di un passero mostruoso rintanandosi in una lattina ammaccata.

Incubi dal futuro per sole mille lire. Mi chiedo se non ci toccherà organizzare una colonia di temponauti, naufraghi nel 1980.

Mi volto verso il viavai dei viaggiatori e intercetto la camicia chenasky di Tartaglia, gli occhi nascosti dalle lenti da sole.

— Allora?

— Ho controllato la sala d’attesa di seconda classe e i sottopassaggi — mi dice, scuotendo la testa. — Niente.

Poi i nostri sguardi attraversano l’atrio orientale e convergono su di lui.

— Eccolo là, quel figlio di buona donna!

Gli siamo addosso prima che abbia modo di realizzare la nostra presenza.

— Oh — ci accoglie la sua risatina nervosa. — Vi siete decisi a darmi una mano?

— Per niente — dico. — Tu adesso muovi le chiappe e vieni via con noi. Siamo in Missione…

Mi guarda, si stringe nelle spalle e si atteggia in una smorfia di compassione. — Così zelante e così stupido — dice, rivolto al mio indirizzo. — Davvero non hai ancora capito?

— Cosa c’è da capire?

— La Missione era questa — sentenzia, abbassando la voce di un tono per sottolineare la portata della rivelazione. — Questa doveva essere la Missione. Non c’è altra spiegazione.

Scambio uno sguardo con Tartaglia. L’espressione che ha in volto tradisce tutta la sua considerazione per le parole dello storico.

— Doveva essere così — prosegue Conte. — Credi che non abbiano controllato, nel futuro? Avranno avuto tutto il tempo di verificare l’esito della nostra Missione, la persistenza delle nostre linee temporali. Ma noi eravamo sul binario sbagliato fin dall’inizio. E tutti i loro tentativi devono aver portato alla stessa conclusione.

Non reagisco. Resto impietrito per una manciata di interminabili secondi. Appena riesco a scuotermi, afferro il Professore per un braccio e lo trascino di peso fuori dalla stazione, attraverso Piazza Medaglie d’Oro, fino al primo attraversamento pedonale di Viale Pietramellara.

Il sole già picchia sulla città. Mi fermo solo quando siamo sotto il portico che fronteggia la piazza, sul lato opposto alla stazione. Getto uno sguardo veloce all’orologio sulla facciata. La lancetta dei minuti ha appena superato le dieci e un quarto e quella dei secondi scandisce il tempo che ci separa dall’Ora Zero, ogni passo un rintocco nella mia tesa, ogni scatto una scossa che vibra nelle fondamenta stesse del continuum cronodinamico.

— Mi stai facendo male — si lamenta il Professore e mi accorgo solo adesso delle proteste che ho ignorato mentre lo conducevo fin qui.

Tartaglia mi appoggia una mano sull’avambraccio. Mi specchio nelle lenti opache. — Devono averlo fatto sul serio — dice, ribadendo il concetto espresso da Conte. — Non c’era nessun’altra Missione.

Resto incapace di articolare un’obiezione. Autobus rossi e bianchi entrano ed escono dalla piazza, in una processione ininterrotta. La folla attende il verde ai semafori pedonali per attraversare il viale.

Il Professore insiste: — Avevano bisogno di capri espiatori — dice. — È questo che siamo: tre vittime da immolare sull’altare della storia. Un piccolo sacrificio nel nome di un candeggio di coscienza.

— La Centrale…

— Perché credi che non risponda nessuno alla casella vocale predisposta per le emergenze? Hanno tagliato le linee, ingegnere. Segato i ponti. Fai un po’ i conti con la realtà, adesso. Ci siamo solo noi e le macchie che segneranno la coscienza dell’Italia per i suoi giorni a venire. Noi e le colpe che abbiamo ereditato da bambini. Ecco tutto.

— La nostra Missione — interviene Tartaglia — era solo una copertura.

— Niente di più, niente di meno. Non potevano certo mandare indietro un popolo intero a fare i conti con il passato. Dovevano accontentarsi di una delegazione ed eccoci qua. Tre capri scelti a caso sulla lotteria del destino per esorcizzare gli spettri del tempo…

Tartaglia conclude: — Al solo scopo di mondare la loro coscienza ed evitare futuri disturbi e ulteriori interferenze.

— In fondo la coscienza non si basa su processi quantistici, in ultima istanza? Una coscienza sporca non può contare sull’affidabilità di uno spirito retto e giusto. Troppi rischi per il programma di esplorazione temporale, con tutto quello che un Lancio costa in termini di risorse finanziarie e investimenti di immagine. Meglio allora scaricare tutto il peso sui primi Temponauti…

So che hanno ragione e all’improvviso capisco che era tutto destinato a finire in questo modo, i nostri ruoli già incisi nel corso degli eventi.

— In modo da liberare la strada a chi verrà dopo — concludo.

Il Professore mi guarda compiaciuto. — Siete pronti per essere ricordati da eroi?

Mi sfugge l’espressione di Tartaglia sotto le lenti, ma so di non essere pronto e sono consapevole di darlo a vedere agli altri viaggiatori naufragati con me in questo tempo. Eroi di diritto in quanto vittime collaterali di un progresso necessario? No, grazie…

— Ho chiamato in Prefettura e cercato di allertare Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco — dice Conte. — Ma non c’è stato niente da fare. Non mi hanno creduto. Devono avermi scambiato per il solito mitomane.

— Che cosa vuoi fare, allora? — gli chiedo.

— Entrerò nella sala di attesa e troverò quella valigia imbottita di tritolo e T4 abbandonata tra i viaggiatori. E quando la troverò la prenderò e la porterò via di lì. Correrò lungo i binari, avrò almeno un minuto. Posso farcela. Devo provarci.

— Veniamo con te — dice Tartaglia.

— No! — Il tono di Conte è irremovibile. — Non servirà. Questo è solo il modo che mi è stato conferito per dare un significato al mio viaggio. Voi troverete il vostro.

Una sicurezza assoluta traspare dalle sue parole, quasi fosse la convinzione di chi abbia già avuto modo di contemplare gli eventi che ci attendono, più e più volte. Conosce l’esito di questa storia, penso. E io sento la stanchezza montarmi dentro, una stanchezza che parla del peso di epoche intere, di tentativi falliti, di sforzi inutili. La stanchezza di chi si scopre irrilevante, di chi scopre che ogni suo coinvolgimento sia destinato a restare ininfluente.

Mentre guardiamo il Professore allontanarsi e svanire nella folla dell’atrio della stazione, avverto il filo delle note che suonano solo nella mia testa. Ricordo David Bowie, un medley di brani da un pezzo che non è stato ancora inciso:

The shrieking of nothing is killing

…

Ashes to ashes, funk to funky

We know Major Tom’s

a junkie.

Un non-sense.

È tutto qua. Possiamo cercare il nostro significato, però, e anche su questo il Professore ha ragione. Meglio rimboccarsi le maniche. Le prossime ore e i prossimi mesi saranno carichi di dolore e di sofferenze e di macerie da rimuovere.

Tartaglia fa per attraversare la strada ma io lo trattengo per un braccio. Mi guarda e capisce.

Nella polvere e nella cenere, troveremo le nostre ragioni per essere finiti quaggiù.