di Dziga Cacace

Mio fratello è figlio unico… […] …e non ha

mai criticato un film senza prima vederlo

Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico

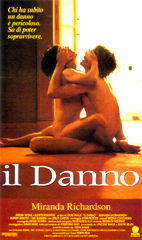

56 – Il danno di uno spassoso Louis Malle, Gran Bretagna/Francia 1992

56 – Il danno di uno spassoso Louis Malle, Gran Bretagna/Francia 1992

Cosa può spingermi a vedere un film di cui ho sentito e letto cose turpi e di cui mi hanno parlato bene dei malati di mente o qualche matura signora che, solo al nome di Jeremy Irons, si porta una mano alla gola e l’altra all’inguine, mugolando? Esattamente questo! Dunque: Steve Fleming (Irons) è ministro del governo di sua Maestà. È sposato con una donna visibilmente frigida e ha due figli: una lentigginosa di 15 anni e uno squallido ventenne che ha una nuova ragazza, più anziana di lui, la Binoche. Al terzo minuto di film Irons viene a sua conoscenza, al settimo minuto i due si vedono la prima volta e, mmmh, si lanciano un’occhiata inceneritrice. Si chiamano per telefono all’undicesimo del primo tempo e al dodicesimo lui si precipita da lei: senza scambiarsi manco una parola, con lui già eretto e lei opportunamente lubrificata, zac, la prima rovente copula. Se tutto accade con questa scansione temporale probabilmente raggiungono l’orgasmo in 3, forse 4 secondi.

Il ministro, dunque, si tromba la donna del figlio e il film va avanti al ritmo frenetico degli stilizzati accoppiamenti dei due. Chiaramente abbiamo tutti avuto storie di sesso e carnazza di questo tipo, no? Lei è stata traumatizzata dalla morte di un fratello incestuoso (danno originario), adesso è – maschilisticamente ovvio – una ninfomane, che appena entra in una stanza sente l’odore del suo montone: di conseguenza, in confezione leccata, c’è la performance amatoria tipo lotta libera, con contorcimenti e grugniti oppure la trombata da androne, con primi piani sofferti e goduti e dialoghi cult. A meno che sia un film di fantascienza, la plausibilità è nulla. Allora, Malle, per chi l’ha fatto? Per la suddetta categorie di innamorate di Irons e, più in generale, per il pubblico borghese ipocrita che ricorre al viagra cinematografico. Torniamo all’infame trama: il figlio becca Irons in plastica postura sull’oscena promessa sposa e qui, il nuovo danno: vola giù dalla tromba delle scale e si spappola a terra. Imperdibile Irons nudo come mamma l’ha fatto a piangere sul cadavere del figlio. La Binoche non è mai stata così brutta mentre lui, il divino, ha ‘na faccia che sembra una borsetta di cuoio. E c’è pure la visione gratis del seno di Miranda Richardson, equivalente a una castrazione chimica. Il danno: con un nome così non poteva che uscirne un filmaccio che tutto sommato si fa vedere per il magistrale subisso di scene orrende e per l’esibizione di bestialità diffusa. Mi sono divertito. Molto. (Vhs originale; 15/12/00)

58 – La bella scontrosa di Jacques Rivette, Francia 1991 e Possession di un monello

Abitualmente i miei giudizi hanno valore critico nullo e valore folcloristico variabile tra gli amici che mi leggono. Stavolta non so proprio a chi servano queste poche righe dedicate a un film visto in condizioni pessime. Infatti la copia è l’edizione per gli orrendi “Classici del proibito” dell’Espresso, film scelti a caso tra tutti quelli presenti sul mercato mondiale che mostrano almeno una tetta nuda. Qual è il problema? L’edizione è a tutto schermo, molto sgranata e, dal momento che sembrano tutti nani grassi, vien da sospettare anche qualche pasticcio nella proporzione del quadro. Detto questo c’è anche da dire che la callipigia Emmanuelle Béart ha in ogni caso un deretano enorme e la chirurgia ha fatto miracoli (dove è finita, tra l’altro?). La trama è semplice: l’augusto pittore Eduard Frenhofer (Piccoli), in crisi creativa da dieci anni, riprende in mano un suo vecchio quadro, La bella scontrosa. È spinto da un collezionista che vuole acquistare l’ultima sua opera e da un pittore che lo ammira, la cui ragazza si rivela la modella ideale per concludere l’opera definitiva della carriera. Il film parte lento, un po’ verboso, confortato nei campi lunghi dal bellissimo paesaggio del sud della Francia. Poi Piccoli si chiude nel suo studio con la Béart e anche tu, spettatore, assisti alla lenta svestizione dell’anima che procede tra pittore e modella, tra artista e allieva (di vita e d’arte). A poco a poco i confini si fanno meno chiari e non si capisce più chi dei due si spogli, si riveli, si confessi: il ritratto diventa l’esplorazione dell’intimità di chi è dipinto e di chi dipinge. Nascono conflitti, gelosie (la moglie del pittore era stata la modella originale del quadro) e la tela conclusa finirà murata senza che la si possa vedere. Premiato a Cannes in una versione di 4 ore che immagino potente come il crack tagliato col Pongo, qui a casa, in poltrona, l’ammirazione è soprattutto intellettuale, perché siamo proprio lontani da ciò che mi piace. Poi, durante il week end, a pezzi e con straordinario abuso dell’avanzamento veloce, mi sono pure scoppiato Possession (Francia, 1981) di Andrzej Zulawski. La macchina da presa è sempre in movimento, spesso elegante, e la regia sembra indemoniata. La fotografia è bella, in una Berlino inquietante e inedita e gli attori si prestano a performance da posseduti che fanno ammirare la forza persuasiva del regista. Infatti la trama è un’epocale cacchiata (di cui si giustifica dicendo che narra l’orrore del comunismo, ma va’, dài!) che trova conclusione in un amplesso tra la Adjani (Palma d’oro a Cannes nel 1981 per questa interpretazione) e un polipone tentacolare. Ogni volta che vedo qualcosa di Zulawski mi rammarico per lo scialo di talento in film che vorrebbero essere provocatori e sono soltanto la dissipazione di un talento visuale fuori dal comune. Peccato. (Vhs originale; 17/12/00)

59 – L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere del babbaleo Tony Scott, USA 1991

Ci sono film brutti per errore, diciamo per ignoranza incidentale. E ci sono film brutti perché concepiti brutti, con un sistema di valori estetici sballato. (Ritornerò su questo problema fondamentale: quando un film è bello? E perché? Sarà uno spasso mitragliarvi sui testicoli). Questo cazzo di film di Tony Scott è brutto, coerentemente brutto. Sul Mereghetti trovate scritto che il dialogo è brillante e le battute vanno a segno. Ed è falso: L’ultimo boy scout è un film d’azione parlatissimo, purtroppo zeppo di battute tragiche. Caricaturale Willis che non aveva ancora il beneficio dell’ironia e del parrucchino e assolutamente anni Ottanta l’immagine complessiva: fotografia patinata, primi piani televisivi, confezione da clip di musica cafona. Il primo riferimento che viene in mente è Miami Vice e qualcuno mi dirà anche: beh, allora bello! No! Questo è cinema, non televisione, non è gratis! Il giallo, a ogni modo, tiene e la pellicola intrattiene; ciò non di meno siamo nei paraggi della stronzata violenta, eziandio a tratti irritante. Visto per compiacere Barbara che minacciava sonno e che poi mi ha accusato di averla costretta a subire tale vaccata. Tipica fuga dalle responsabilità. (Diretta su RaiDue; 19/12/00)

61 – Una vita difficile del miglior Dino Risi, Italia 1961

61 – Una vita difficile del miglior Dino Risi, Italia 1961

Mio preciso cult, Una vita difficile mi ha di nuovo dato estremo godimento. Un capolavoro, con ritmo, tantissime situazioni narrative e la capacità di essere leggeri dicendo cose pesantissime. La storia la dovete sapere: l’epopea di Silvio Magnozzi e di sua moglie Elena nell’Italia dell’immediato dopoguerra. La vita difficile di chi ha combattuto contro il nazifascismo (o semplicemente aveva fatto una precisa scelta di campo) e si ritrova davanti gli stessi fascisti di sempre, i fascisti della politica e quelli dell’economia, che cambiata casacca, cambiato partito, ma non cambiate le idee, continuano a spartirsi il potere. Il film è scritto in maniera che ha del miracoloso: i personaggi sono tantissimi e, anche se sono resi con poche pennellate, non gli manca spessore né credibilità. E come questa capacità funziona con i personaggi, allo stesso modo una scena può diventare emblematica di un periodo storico o di una particolare scadenza storica. Mi riferisco alla eccezionale scena in cui Silvio ed Elena sono ospiti di monarchici e nostalgici la sera in cui il referendum sancisce la vittoria della Repubblica. In questa scena c’è tutto: il trasformismo, la difesa a oltranza dello status quo, i luoghi comuni sulla lotta partigiana… e c’è la fame, atavica ma anche e soprattutto del presente. Giochi di sguardi, silenzi, esclamazioni, piani di ascolto, battute, rumori: una messa in scena semplicemente geniale. E non mancano altri momenti fantastici, con Silvio Magnozzi che fugge i compromessi ma insegue sua moglie, una laurea in architettura, la pubblicazione di un libro, un mestiere dignitoso con il quale si possa dire la verità. Fino al liberatorio finale. Mai Sordi è stato così grande, mai ha avuto un copione così perfetto. Bella e brava la Massari e scattante la regia di Risi, che si concede anche il cinico sberleffo di chi si occupa di cinema. (Vhs da Retequattro; 26/12/00)

62 – La coppa del monacale Khyentse Norbu, Bhutan/Australia 1999

La coppa è un film maldestro, di inopinata lentezza e dalla morale dolciastra ed esile come uno haiku buddista. Ma uno haiku dura trenta secondi, non un’ora e mezza. Narra le vicende di un monastero di tibetani in esilio in India, mentre si sta disputando il campionato del mondo di calcio del 1998. Ovviamente i giovani monaci fremono perché il football è religione che travalica fedi e confini e alla fine ottengono di vedere la finale (in cui la Francia stracciò il Brasile). Il film ha ottenuto un discreto successo di pubblico e non è difficile intuire i motivi: al di là del richiamo esotico/turistico siamo tutti commossi dalla impari lotta tra il pacifico popolo tibetano e il turpe invasore cinese e poi il Dalai Lama è tanto buono e ha pure la sciarpetta bianca. E bla bla: quel che rimane è un film noioso, recitato e montato approssimativamente. Accattivante perché i bambini rapati, i piccoli monacelli, sono teneri e tutte quelle tuniche rosse e brune sono eleganti. Ma il film rimane una porcata, anche dopo queste righe in cui ho provato a far scaturire un po’ di buddistica bontà per il regista monaco al suo esordio. Un film gentile, compassionevole e inerte, soprattutto inerte. (Vhs da Tele+; 26/12/00)

63 – Brother del ludico Takeshi Kitano, Giappone/USA 2000

63 – Brother del ludico Takeshi Kitano, Giappone/USA 2000

Al cinema Centrale per l’ultimo Kitano, accolto discretamente a Venezia quest’anno. Kitano è uno yakuza di una gang perdente. Assieme al fratello simula la sua morte e se ne va a Los Angeles dove risiede un fratellastro più giovane. E anche lì, non sapendo fare altro, fa affari sporchi, alla giapponese. Nella sua nuova gang confluiscono neri e ispanici e si gioca a carte e a basket, ma il confronto prima vincente con i messicani e poi perdente con gli italiani decima la truppa e alla fine Kitano se ne va a farsi uccidere nel deserto lasciando tutto il malloppo all’ultimo fratello rimastogli, il fratello nero che gli faceva da guardia del corpo e che nell’incrocio di vendette mafiose s’è visto la famiglia sterminata. Il film è denso dei temi cari a Kitano; su tutti l’amicizia virile che va a braccetto con la passione per il gioco. C’è il Kitano dello sberleffo, del lampo di violenza e della bella scena, ma a differenza che in altre sue opere precedenti c’è una fotografia più sciatta (a parte una folgorante insegna blu, appena sbarcati a L.A.) e una trama che si dilunga un po’. Non è il miglior Kitano, quindi, ma è bella l’idea di portare la propria visione del mondo (e la maniera di affrontarlo) in una terra violenta come gli Stati Uniti, dove i codici morali della mala giapponese non hanno alcun peso. In ogni caso metterei la firma per vedere solo 3 film all’anno, ma di questo livello. (Cinema Centrale, Milano; 27/12/00)

64 – I cento passi di Marco Tullio Giordana, Italia 2000

Le vacanze di Natale proseguono e finalmente riusciamo a vedere il film di Giordana che tanto successo ha ottenuto a Venezia. Praticamente tutti gli amici ne sono entusiasti e ci hanno preparato a piangere come vitelli. Andiamo al Plinius per verificare. Beh, il groppo in gola ti viene eccome, perché la storia è raccontata con veemenza e partecipazione e devi aver il classico cuore di Previti per non commuoverti. Però… Il film di Giordana prende un buon voto, okay, però un capolavoro proprio no, dài. La storia è quella di Peppino Impastato, di famiglia mafiosa, ribelle e impegnato in politica nei primi anni Settanta. Sinché la mafia non lo fa secco. E vai di funerali, pianti sulla salma, commemorazioni funebri. E tutti a frignare, come previsto. I cento passi è sorretto da impegno e indignazione, da una tenuta narrativa solida, ma anche da una furbizia registica che di tutto l’armamentario retorico fa uso. Giordana ha mestiere e si vede: buona parte del film è commossa ma anche didascalica e comunque furba a prenderti per la pancia, il cuore e la gola. Pensate a Placido Rizzotto, al rigore narrativo, all’eleganza cinematografica di quella pauperistica messa in scena. Qui Giordana abusa di una faccia straordinaria (Luigi Lo Cascio) e gli fa urlare qualsiasi cosa, come nella scena dei cento passi, la distanza tra la casa di Peppino e del boss mafioso locale. Non so, la regia mi sembra in certi punti carente, sia narrativamente (la ovvia linearità del racconto) che tecnicamente (il montaggio, la scelta anonima di molte inquadrature). Il film acquista leggerezza quando racconta l’avventura radiofonica di Impastato (e sembra un po’ Radiofreccia, figuratevi) e più generalmente la sua gioventù, la sua allegria, l’amore per il teatro, l’arte, la musica. Noto con piacere l’utilizzo di Ballroom Blitz degli Sweet, una bella schitarrata di Reinhardt e la Summertime di Janis Joplin con i Big Brother (riuscito accostamento alle scene dell’uccisione del protagonista). Concludendo: è venuto fuori un santino molto schematico e quasi glamour, ma se fosse stato più sobrio, duro e asciutto non l’avrebbe visto nessuno. Insomma, non eccezionale, ma meglio che Giordana l’abbia fatto, anche così, dài. Adesso il film andrà agli Oscar ma non so se gli americani ci cascheranno: un figlio di mafiosi che diventa comunista potrebbe mai sembrargli un eroe positivo? (Cinema Plinius, Milano; 28/12/00)

65 – La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, Italia 1976

65 – La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, Italia 1976

Se faccio un sondaggio tra gli amici, questo risulta essere uno dei film più temuti. È ambientato in Romagna e, non so, sembra vicino. Prendete Venerdì 13 o Halloween: dove sono ambientati? Ma nella nostra fantasia, in un’America lontana e mitica, in un luogo cinematografico, non reale. Invece qui, siamo a qualche chilometro da casa, i personaggi parlano un dialetto che riconosciamo, i volti sono familiari. E tutto questo ci fa una paura dell’accidente. La casa dalle finestre che ridono ha una trama complicata che quando si risolve risulta anche abbastanza risibile (la classica stronzata, insomma), però fa paura. Fa paura che in un’innocente chiesetta di campagna come quella che frequentavamo d’estate ci sia uno di quei terribili affreschi con il martirio di un santo. Chi avrà fatto da modello al pittore, eh? Fa paura che il protagonista vada a vivere in una villa tra i boschi che sembra disabitata e invece ospita un’inquilina paralitica. Fa paura, altroché se fa paura. E terrorizza che un casale di campagna abbandonato abbia delle bocche sorridenti pitturate sulle finestre, come un estremo sberleffo del killer di provincia che lì seppellisce i resti delle sue vittime. L’abbiamo visto con Barbara e Alessandra, facendo qualche bel salto sulla poltrona e complimentandoci con Avati e lo sceneggiatore Maurizio Costanzo (che poi l’horror l’ha portato in tivù). Non male. (Vhs da Mediaset; 29/12/00)

66 – L’esorcista di un inquietante William Friedkin, USA 1973

Un film al giorno e stavolta tocca alla riedizione del “film più terrificante di tutti i tempi”, come da rilancio pubblicitario. Non si può dire che ai distributori manchi una certa spocchia. L’esorcista è un solido filmone anni Settanta (nella lentezza di certi passaggi, nella precisione della sceneggiatura, in certi stilemi) che, nonostante il passare degli anni e l’avvento di ben altri incubi cinematografici, riesce ancora a inquietare ben bene. La storia la sapete: l’adolescente Regan – figlia di una nota attrice – viene invasa dal buontempone Pasuzu, demone iracheno risvegliato da un prete archeologo durante uno scavo. La bimba ha parecchi problemi. Di carattere dermatologico, linguistico e infine sessuale. È ricoperta di croste verdastre, è dedita al turpiloquio più creativo, si trastulla con pratiche autoerotiche a base di crocefissi piantati in vulva. Un bijou, insomma. Nessun medico sa dare risposte e la madre disperata si rivolge a un prete, padre Karas, in clamorosa crisi religiosa ed esistenziale. Il buon padre, con l’aiuto dell’archeologo nonché esorcista Von Sydow, si piglia il demone e libera Regan. Film dell’orrore metafisico, dove sei continuamente sfiorato dall’insinuante dubbio irrazionale, e lo schifo, più della paura, è provocato dai getti di vomito verdino (la famosa vellutata di piselli, slurp!). Me lo sono ricordato man mano che lo vedevo e nonostante sapessi più o meno tutto mi ha ancora piacevolmente disturbato. La riedizione prevede alcune scene in più, non saprei quali ma talvolta si notano differenze di fotografia. Poi ci sono anche alcune sovrimpressioni di demoni in parti di schermo buie e questo è proprio cattivo gusto. Siccome in questi giorni si parla finalmente di uranio impoverito e dei militari che si son beccati la leucemia, mi chiedo se il vero demone iracheno sia Pasuzu, Saddam o Bush padre che agli iracheni ha regalato parecchi confetti radioattivi. Ma tanto sono arabi lerci, no? Ultime curiosità: la voce di Regan posseduta è gentilmente fornita da Laura Betti (“Karas, tua madre succhia cazzi all’inferno!”) e nella colonna sonora, non accreditata, c’è anche la bellissima Ramblin’ Man degli Allman Brothers. (Cinema Excelsior, Milano; 30/12/00)

69 – Fanny e Alexander del miglior Ingmar Bergman, Svezia/Francia/RFT. 1982

69 – Fanny e Alexander del miglior Ingmar Bergman, Svezia/Francia/RFT. 1982

Provando et riprovando convinco Barbara a vedere questo fluviale e splendido film che avevo appositamente registrato alcuni anni fa. Tutti e due ne avevamo un ricordo confuso e verso le 8 di sera ci diciamo: “Ne vediamo un po’, poi, semmai, lo finiamo domani”. E invece, quando a mezzanotte ci mancava ancora un’ora e mezza, ci siam scambiati un reciproco sguardo seduttivo e non abbiamo saputo resistere: visione integrale! Eh, vita avventurosa in casa Cacace… Per quanto venga spesso indicato come il director’s cut, questa versione da 5 ore e 12 minuti è semplicemente quella televisiva: le differenze con l’edizione cinematografica non so dirvele, ma le posso immaginare. Qui ogni scena è ariosa, ogni pennellata è meditata e ben s’inserisce nel grandioso affresco dedicato a una famiglia svedese di inizio secolo, vista attraverso gli occhi di un bambino, Alexander. Nella prima parte mi sentivo un po’ perso: narrazione distesa, tantissimi personaggi, qualche cascame televisivo (molti primi piani, uno zoom che simula una soggettiva in carrello – argh!). Poi, inevitabilmente, sei preso nella rete di questo magnifico racconto. La fotografia di Nyqvist è accuratissima e per ogni stagione della vita dei piccoli Fanny e Alexander, privilegia un colore: dal rosso della felice prima parte, ai grigi della prigionia dal tremendo vescovo, fino ai gialli luminosi della ritrovata allegria finale (senza dimenticare il caleidoscopio della casa del rabbino Isaac). Un capolavoro dove le paure, i desideri, l’amore, i fantasmi e la fantasia si rincorrono, come nella vita. Grandissimo Bergman. (Vhs da RaiTre; 3/1/01)

70 – Le verità nascoste dello sciagurato Robert Zemeckis, USA 2000

Considero che il film lo abbiate già visto (se no passate dritti alla prossima recensione, perché dico tutto). Partiamo dalle cose positive: utilizzare due attori un po’ passatelli come la Pfeiffer e Ford è una bella idea, nonché una furbata che consente di acchiappare vecchi fan degli attori e maturi spettatori che, una volta tanto, si sentono rappresentati sullo schermo. Il gran colpo è fare di Harrison Ford il cattivo: trasformare il James Stewart degli anni Novanta, il buono per eccellenza degli ultimi vent’anni di cinema hollywoodiano, l’Indiana Jones che non tollerava i nazisti, in un efferato assassino senza scrupoli pur di salvaguardare la rispettabilità accademica e familiare. Bene, abbiamo messo due punti positivi in saccoccia. Vediamo gli altri: sicuramente la lotta conclusiva che è l’aggiornamento al nuovo millennio di tutti i reiterati finali di un secolo di thrilling cinematografici, arricchita dalle nuove possibilità degli effetti sonori. E poi anche il continuo gioco di riferimenti a Hitchcock, graffiante e mai banale, con la variante (vedi Il sospetto) che stavolta il marito sia veramente un delinquente. Potrebbe essere un punto a favore anche la presenza del soprannaturale, una novità nel genere, sennonché – come ricorda il buon Argento – la spiegazione dovuta ai fantasmi rompe il patto con lo spettatore (che ha assistito fino ad allora a un film di fantascienza senza saperlo, eh). Harrison Ford è un prof. universitario che in passato s’è concesso una divagazione sessuale con una studentessa, liberandosene nella maniera più drastica. La moglie Claire (Michelle Pfeiffer, sempre affascinante) era venuta a conoscenza del tradimento, ma aveva rimosso prendendo un albero a 140 chilometri orari. Oggi, però, c’è qualcosa che la turba: i nuovi vicini sono strani e Claire sospetta che sia avvenuto un omicidio tipo La finestra sul cortile. Il primo tempo si trascina con molta lentezza (quella che alcuni tronfi confondono con un maestoso incedere narrativo, per intenderci) e la pista Rear Window viene presto abbandonata: era solo un espediente per far tornare in mente a Claire ciò che già sapeva. E adesso cominciano i guai: ci si mette di mezzo il fantasma della vittima che, al sospetto di Claire, aggiunge prove evidenti. Per un po’ mi son detto che il fantasma era qualcosa che Claire si raccontava per giustificare il ritorno a galla di ciò che aveva rimosso. Però poi ti rendi conto che un fantasma inventato dalla tua fantasia non scrive il suo nome sul personal computer, non nasconde una chiave sotto una bocchetta dell’aria condizionata, non fa cascare le foto e altre belle cose ancora. Bisogna arrendersi all’evidenza: il fantasma c’è, veramente, e vive e lotta con Claire per punire il malvagio Harrison Ford. A questo punto io, al film, non ho più dato retta: non è più un film che vivo, che partecipo, è solo una solenne cazzata. Peccato. E il film ha anche altri difetti: perché Ford manda la moglie da uno psicologo, col rischio che ciò che la Pfeiffer aveva rimosso, riemerga di nuovo? Serve poi a qualcosa questo psicologo o fa soltanto metraggio di pellicola? (La seconda che ho detto). E poi, peccato mortale, tutto l’inghippo è spiegato verbalmente in meno di un minuto: a una festa (col sonoro anche confuso, quindi) la padrona di casa spiega tutto per benino alla Pfeiffer: “Ma non ti ricordi che l’ultima volta che sei venuta ospite da me eri sconvolta e poi ti sei schiantata contro l’albero perché avevi appreso una sconvolgente rivelazione e bla bla?”. Questa è una atrocità! Zemeckis relega il passaggio più importante del film a una veloce parlantina? Ma dài! Le verità nascoste è una furbata che ti prende pel naso e confeziona tutto con la più recente effettistica speciale. Visto al cinema San Carlo, sala che nel futuro eviterò accuratamente. Oltre alla consueta proiezione aberrata, stavolta ho anche dovuto subire l’accerchiamento di una marea di galline impellicciate e ingioiellate che commentava ogni singolo fotogramma (“Che bella casa”, “Che bel cane”, “Che bella lei”). Alle mie rimostranze le stronze tacevano per qualche secondo per poi ripigliare, imperterrite. Alla fine del film si sono chiaramente lamentate di non aver capito bene la trama del film (“Lui però bello, eh?”). (Cinema San Carlo, Milano; 4/1/01)

(Continua — 5)