di Filippo Casaccia

By the time we got to Woodstock…

“Era una rivolta contro le convenzioni e l’avidità. E il Vietnam”.

Carlos Santana

Un festival come tanti. Forse con più gente del solito.

Un festival come tanti. Forse con più gente del solito.

Il Jeff Beck Group si è sciolto qualche giorno prima e la rinuncia al festival è stata sottolineata dal leader con un’alzata di spalle. I Led Zeppelin, modesti, han rifiutato perché non gli andava di essere sullo stesso piano di un sacco di altre band. Gli Spirit avevano date già fissate — a posteriori, veramente rinunciabili — e Joni Mitchell è stata costretto dal manager ad andare ospite del Dick Cavett Show. Quando si dice “avere fiuto”.

I Santana sono in cartellone grazie a Bil Graham che dà una mano a organizzare. Si sono accontentati di un ingaggio miserrimo (2500 dollari contro i 35mila di Hendrix, per dire), ma Graham ha capito che quel 16 agosto 1969 ci si può giocare un’occasione unica.

Il sestetto è rodato da mesi di concerti e aspetta di salire sul palco nel tardo pomeriggio. Intanto, come ingannare l’attesa dell’esibizione? Com’è prassi ricreativa, con un bell’acido rilassante. E quando l’acido sale, arriva esagitato uno dei promoter con le mani tra i capelli: l’imperativo è categorico, bisogna suonare subito perché chi era previsto in scaletta è inscatolato nel traffico.

Gelo.

La band viene caricata su un elicottero e portata di gran carriera nella conca gremita da mezzo milione di persone. Dal portellone del velivolo Shrieve vomita per la tensione. Sul pubblico.

La band viene caricata su un elicottero e portata di gran carriera nella conca gremita da mezzo milione di persone. Dal portellone del velivolo Shrieve vomita per la tensione. Sul pubblico.

Carlos — in pieno trip — prega accoratamente: “God, please help me stay in time and stay in tune”.

Quando ho suonato io davanti a 50 persone alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant’Ilario, ero isterico come un gatto in calore e ho pregato di: essere intonato, accordato, ricordarmi gli accordi, i testi, gli assolo, andare a tempo e non urlare nel microfono. Mi saltarono due corde nei primi tre pezzi. Però poi è andata meglio e ho complessivamente fatto una figura demmerda, che per i miei standard equivaleva a una buona prestazione.

La preghiera di Carlos invece funziona. Va a tempo ed è intonato, altroché, ma soprattutto dirige una band che è dinamite pura. Sarà la mescalina (“Ho promesso che non avrei mai più usato quella roba. Mentivo!”), ma i Santana sembrano posseduti e producono l’esibizione della vita, maschia, sofferta, coinvolgente: come Paolo Rossi il 5 luglio 1982, al posto giusto, nel momento giusto. Oggi che possiamo sentire tutto il concerto originale, si capisce che il montaggio del rockumentary più famoso della storia non conta balle. Su disco sembra che l’esibizione dei Santana porti via la pioggia, su film la gente balla scatenata: il brano proposto è Soul Sacrifice, 9 minuti di pandemonio ritmico con, all’interno, l’assolo epocale di Shrieve, minimale per gli standard di allora (solo 3 minuti), ma visceralmente improvvisato e ricco di dinamica interpretativa.

Non c’era la tivù e solo mezzo milione di persone lontane da San Francisco comprende di aver assistito a qualcosa di unico. Comincia il passaparola e quando il primo album viene pubblicato, è subito un successo, confermando le previsioni di Graham: è il disco groovy buono per tutti, uomini e donne, sobri e in pieno trip, statici e ballerini.

Non c’era la tivù e solo mezzo milione di persone lontane da San Francisco comprende di aver assistito a qualcosa di unico. Comincia il passaparola e quando il primo album viene pubblicato, è subito un successo, confermando le previsioni di Graham: è il disco groovy buono per tutti, uomini e donne, sobri e in pieno trip, statici e ballerini.

L’anno mirabile 1969 si chiude però su una nota negativa. Ad Altamont i Rolling Stones vogliono far dimenticare che loro a Woodstock non c’erano e regalano alla gioventù californiana un concerto gratuito. Ma affidare la sicurezza del palco agli Hell’s Angels è come dare la presidenza dell’Avis al Conte Dracula. O il governo italiano a un piduista.

Oops.

Finisce a schifìo, coi Jefferson Airplane presi a pugni sul palco e coi Santana parecchio nervosi.

E col morto durante gli Stones.

Ma la band è ormai sull’ottovolante del successo. Comincia un periodo di concerti a raffica, di tournée massacranti, di incontri musicali insperati. E di partecipazioni televisive che oggi ritrovate su YouTube. Sei ragazzi sicuri di sé, minacciosi (Michael Shrieve: “Eravamo una street gang e la nostra arma era la musica!”), in preda dell’estasi. Come nello speciale tivù A Night at the Family Dog, celebrazione ed epitaffio della musica della Baia che fu. L’esibizione è travolgente e il vibrato di Carlos è letteralmente da brivido. Come la camicia indossata, chiusa fino all’ultimo bottone, con sopra maglietta da football dei Minnesota Vikings (probabilmente scelta per l’accostamento cromatico giallo e viola, gradevole come un punteruolo da ghiaccio nel bulbo oculare) e con sopra ancora gilettino in pelle abbottonatissimo.

Durante il 1970 Carlos incontra i suoi idoli Miles Davis e Jimi Hendrix che, dopo Woodstock, aveva espresso il desiderio di unirsi ai Santana (“Ah, bene, Hendrix! E io poi, che faccio? Il roadie?”).

Durante il 1970 Carlos incontra i suoi idoli Miles Davis e Jimi Hendrix che, dopo Woodstock, aveva espresso il desiderio di unirsi ai Santana (“Ah, bene, Hendrix! E io poi, che faccio? Il roadie?”).

Col Genio di Seattle gli incontri son faccende imbarazzanti. Circondato da groupies affamate, la prima volta, il cattolico Carlito fugge scandalizzato. La seconda, invece, Jimi ha un crisi epilettica suonando in studio Room Full of Mirrors. La cosa instilla un germe di dubbio nel giovin chitarrista, come un presagio.

Poi Miles passa a fare gli auguri negli studios, mentre la band è al lavoro sul nuovo disco. Nasce un’amicizia che troverà esiti musicali solo 16 anni dopo, per la data finale del primo tour di Amnesty International.

Nel luglio 1970 il film Woodstock arriva nei cinema e la colonna sonora vende una barcata di copie. Durante il pezzo dei Santana lo split screen in 3 parti rende anche a chi è seduto in sala la partecipazione del pubblico e c’è pure la chicca dello hippie nudo che culla una pecora (“Il sozzo comunista l’aveva appena posseduta”, Vittorio Feltri). (Non l’avrà detto, ma pensato sì, dài). La pellicola, in un’epoca senza tivù musicali, è la miglior pubblicità possibile e sancisce l’entrata del gruppo nel pantheon dei grandi. E, a differenza di chi — a torto o a ragione — ballerà solo un’estate grazie al film (Joe Cocker, Ten Years After, Richie Havens, Sly Stone), per Carlos questo è un trampolino. Il primo disco ritorna prepotentemente in classifica e quando ad ottobre esce Abraxas, spopola subito. L’uno-due pugilistico è perfetto, sostenuto da continue performance feroci. Se bazzicate la Rete con fare furtivo, non perdetevi il concerto del 14 ottobre al Capital Tower di Port Chester, N.Y. Un’esibizione di potenza mostruosa, dove l’ascoltatore è assaltato da un’autentica artiglieria di percussioni. Ma non basta mai, perché neanche 4 giorni dopo la band è a San Francisco; Clapton è in città coi suoi magnifici Derek and the Dominos (uno dei migliori gruppi live di sempre; assaggiate e non ve ne pentirete). Al volo si organizza una jam cui partecipa un ragazzino di sedici anni con un’enorme testa afro. Trattasi di Neal Schon, scoperto da Shrieve e Rolie e presto portato a bazzicare le sedute che producono Abraxas. Clapton, per il quale un bravo collega non è mai un rivale, fa seduta stante un’offertona all’imberbe chitarrista. I Santana, pur con qualche perplessità di Carlos, contrattaccano, assoldano il giovine e il sestetto diventa settetto.

Nel luglio 1970 il film Woodstock arriva nei cinema e la colonna sonora vende una barcata di copie. Durante il pezzo dei Santana lo split screen in 3 parti rende anche a chi è seduto in sala la partecipazione del pubblico e c’è pure la chicca dello hippie nudo che culla una pecora (“Il sozzo comunista l’aveva appena posseduta”, Vittorio Feltri). (Non l’avrà detto, ma pensato sì, dài). La pellicola, in un’epoca senza tivù musicali, è la miglior pubblicità possibile e sancisce l’entrata del gruppo nel pantheon dei grandi. E, a differenza di chi — a torto o a ragione — ballerà solo un’estate grazie al film (Joe Cocker, Ten Years After, Richie Havens, Sly Stone), per Carlos questo è un trampolino. Il primo disco ritorna prepotentemente in classifica e quando ad ottobre esce Abraxas, spopola subito. L’uno-due pugilistico è perfetto, sostenuto da continue performance feroci. Se bazzicate la Rete con fare furtivo, non perdetevi il concerto del 14 ottobre al Capital Tower di Port Chester, N.Y. Un’esibizione di potenza mostruosa, dove l’ascoltatore è assaltato da un’autentica artiglieria di percussioni. Ma non basta mai, perché neanche 4 giorni dopo la band è a San Francisco; Clapton è in città coi suoi magnifici Derek and the Dominos (uno dei migliori gruppi live di sempre; assaggiate e non ve ne pentirete). Al volo si organizza una jam cui partecipa un ragazzino di sedici anni con un’enorme testa afro. Trattasi di Neal Schon, scoperto da Shrieve e Rolie e presto portato a bazzicare le sedute che producono Abraxas. Clapton, per il quale un bravo collega non è mai un rivale, fa seduta stante un’offertona all’imberbe chitarrista. I Santana, pur con qualche perplessità di Carlos, contrattaccano, assoldano il giovine e il sestetto diventa settetto.

Abraxas è più levigato di Santana, meno tribale, anche se abbondano voodoo e mistero. Il mix è perfetto per le masse. Si attenua l’approccio hard blues di Rolie, la chitarra del leader emerge su un sound ecumenico, apprezzabile in Africa, come in Asia e Sud America. Fondamentale è l’apporto del pianista esterno Alberto Gianquinto, una Black Panther, bianca, che porta il suo tocco elegante nei pezzi. E l’eroina, di cui il bassista nero David Brown sarà vittima.

Abraxas è più levigato di Santana, meno tribale, anche se abbondano voodoo e mistero. Il mix è perfetto per le masse. Si attenua l’approccio hard blues di Rolie, la chitarra del leader emerge su un sound ecumenico, apprezzabile in Africa, come in Asia e Sud America. Fondamentale è l’apporto del pianista esterno Alberto Gianquinto, una Black Panther, bianca, che porta il suo tocco elegante nei pezzi. E l’eroina, di cui il bassista nero David Brown sarà vittima.

L’album è introdotto da una ouverture (Singing Winds, Crying Beasts) che già ci situa in un territorio mitico, poi ecco Black Magic Woman unita all’esplosione chitarristica di Gypsy Queen. Qui Carlos unisce due suoi amori: la chitarra blues di Peter Green e quella già fusion di Gabor Szabo, due artisti che a dispetto dell’integrità artistica avevano conosciuto un grande successo proprio per aver saputo fondere linguaggi diversi. Il pezzo di Green, licenziato coi primi Fleetwood Mac — non quelli californiani, miliardari e indulgenti con le polveri degli anni dopo —, è un blues minore secco e sinistro: un inno alla frustrazione sessuale che qui diventa preghiera sensuale per poi esplodere nella eiaculatoria coda solistica.

Aggiungo, ad usum caproni: Black Magic Woman non significa “magica donna nera” (equivoco alimentato dalla copertina dell’album), ma semmai “donna che fa ricorso alla magia nera”. Il pezzo snobbato nella versione originale, adesso diventa immediatamente un classico: consacra i Santana e assicura assegni milionari e continue crisi depressive a Peter Green. E questa è un’altra bella storia, ma un’altra volta, eh?

Dopo la ballatona blues è già party time e tocca scendere in pista con la salsa di Oye Como Va, che sarà una cafonata ma sfido io a resisterle. Poi si vola in Persia, a Neshabur per una cavalcata strumentale dove affiora il pianismo jazz di Gianquinto, e si alternano pause melodiche, crescendi e scorribande strumentali. Il secondo lato vede il merengue di Se A Cabo, il latin rock di Mother’s Daughter e Hope You’re Feeling Better (a tratti hard) e la latinità burina di El Nicoya. Ma soprattutto c’è il lentazzo da balera, entrato nel repertorio di ogni orchestra di liscio. Samba Pa Ti — oh, sarà una colpa? – è cantabile e ballabile, poi si velocizza, la chitarra urla, sfrenata, lirica, unica, precisamente malinconica e infine dolcemente felice.

La copertina caleidoscopica di Abdul Mati Klarwein (già autore della magnifica cover per Bitches Brew di Miles Davis) è il perfetto contraltare visivo alla musica dei Santana: una dormiente Madonna nera nuda, ben diversa da quella adorata a Czestochowa, riceve l’Annunciazione da parte di un popputo angelo rosso, con fallico timbale tra le gambe. Qui, ci son tutti i primi Santana: colore, sesso, religione, mistero, sogno.

Adesso il successo è globale e il sonno della ragione e il successo in classifica creano mostri. Arrivano soldi a palate, droghe idem, donne, vestiti, macchine e ovviamente discussioni alimentate da trip egotici grotteschi. Sulla leadership, sulla direzione musicale da intraprendere, sui membri del gruppo, sulle date dei tour, sul management. Su tutto.

Il gruppo implode tra scazzi micidiali e concerti ovunque, ma la qualità delle esibizioni non diminuisce, anzi, sembra alimentata dai contrasti violenti all’interno della band. C’è il tempo per una capatina ad Accra, in Ghana, per festeggiare — unico gruppo con dei biancuzzi — l’indipendenza del paese africano (cercate il Dvd Soul to Soul, è un’esperienza). E poi si fa un salto anche dalle nostre parti, per tre date. La prima è a Milano. Apre Bambi Fossati coi Garybaldi che deve calmare un pubblico molto irritato dall’attesa. Gli strumenti dei Santana sono fermi in dogana per una occhiuta perquisizione in cerca di droghe e alla fine Carlos suonerà con la Les Paul di Bambi.

Il gruppo implode tra scazzi micidiali e concerti ovunque, ma la qualità delle esibizioni non diminuisce, anzi, sembra alimentata dai contrasti violenti all’interno della band. C’è il tempo per una capatina ad Accra, in Ghana, per festeggiare — unico gruppo con dei biancuzzi — l’indipendenza del paese africano (cercate il Dvd Soul to Soul, è un’esperienza). E poi si fa un salto anche dalle nostre parti, per tre date. La prima è a Milano. Apre Bambi Fossati coi Garybaldi che deve calmare un pubblico molto irritato dall’attesa. Gli strumenti dei Santana sono fermi in dogana per una occhiuta perquisizione in cerca di droghe e alla fine Carlos suonerà con la Les Paul di Bambi.

In un bailamme frenetico di date e di session in studio, nasce il terzo album, Santana, detto III per distinguerlo dall’esordio. Quando l’ho comprato io, sul finire degli anni Ottanta, Raimondo, il superlativo consigliere musicale nel fu negozio di dischi Pink Moon di Genova, me lo imbustò e mi disse: “Questo, con Phoenix dei Grand Funk Railroad e Fireball dei Deep Purple, nel ’71 era il MALE”.

Raimondo era uno che ti sconsigliava di comprare un disco — lui che doveva venderteli — e criticava quasi sempre quello che compravi: faceva lo scontrino sbuffando, come dire che non avevi capito una beneamata minchia, che eri giovane e irrecuperabile. Era il fratello maggiore che non avevo avuto e mi ha convertito a Richard Thompson, per cui lo perdono volentieri di non aver capito il valore di Santana III.

Che è un album clamoroso, aggressivo e ricco, come conferma la caotica copertina: grandi jam, grande energia e varietà, che potenzia al massimo i risultati ottenuti da Abraxas, senza però averne la classicità e la dimensione del capolavoro, esagerando tutto un po’. Come ha scritto Paco Ignacio Taibo è “un disco in cui Santana stava cominciando a perdere la bussola dei suoi neuroni, anche se non avrebbe mai perso la meravigliosa empatia con la sua chitarra”. Il rock è più duro, la latinità è sfrenata, le percussioni impazzite, in una sezione ritmica affollata da guiros, timbales, congas, maracas, tumbas, marimbas, crotales, claves, bongos e ho esaurito le percussioni che finiscono per “esse”.

Che è un album clamoroso, aggressivo e ricco, come conferma la caotica copertina: grandi jam, grande energia e varietà, che potenzia al massimo i risultati ottenuti da Abraxas, senza però averne la classicità e la dimensione del capolavoro, esagerando tutto un po’. Come ha scritto Paco Ignacio Taibo è “un disco in cui Santana stava cominciando a perdere la bussola dei suoi neuroni, anche se non avrebbe mai perso la meravigliosa empatia con la sua chitarra”. Il rock è più duro, la latinità è sfrenata, le percussioni impazzite, in una sezione ritmica affollata da guiros, timbales, congas, maracas, tumbas, marimbas, crotales, claves, bongos e ho esaurito le percussioni che finiscono per “esse”.

Schon e Rolie premono per un suono hard, Carabello, Areas e Brown puntano verso le sonorità nere, Carlos e Shrieve cercano la sfumatura jazz. Il disco è conflittuale, anche vagamente isterizzante all’ascolto, scritto e suonato in un momento di scazzo micidiale, con la casa discografica che preme per un ulteriore successo. Ma è uno dei migliori divorce album della storia del rock (già che ci sono aggiungo gli altri: Shoot Out the Lights di Richard e Linda Thompson e Made in Japan, live dei Deep Purple) e raggiunge miracolosamente un equilibrio in cui tutte le anime della band sono presenti al massimo livello. Non sto a farvi la tracklisting ché è tardi e mi son già rotto, ma tra le tante cose superbe si contano un omaggio al rivoluzionario nero haitiano Toussaint Louverture e una cover dinamitarda di Para Los Rumberos. Il disco esce e, per l’ennesima volta, va primo in classifica, ma la band è talmente a pezzi che il tour di promozione parte senza Carlos (!) in rotta con Carabello. La situazione è insostenibile, col povero Neal Schon accolto al grido di “aridatece Carlos”, e viene risolta allontanando Carabello e richiamando nei ranghi il compagno Santana. Ma la faccenda, di lì a breve, avrà strascichi pesanti.

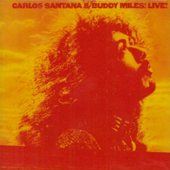

Il capodanno del 1972 viene festeggiato nel cratere di un vulcano, alle Hawaii. La classica piccola cosa tra amici davanti a una folla oceanica. Sul palco Carlos si porta Schon e qualche Santana per una jam furibonda col mastodontico batterista Buddy Miles (già nella Paul Butterfield Band, negli Electric Flag e nella Band of Gypsies di Hendrix), ma ne viene fuori un fintissimo disco live — che uscirà nel luglio ’72 — che è un pasticciaccio brutto, corretto pesantemente in studio (secondo certe fonti suonato ex novo), col pubblico evidentemente sovrainciso e Carlos che prende pochissimi assoli lasciando il compito all’esplosivo (e neanche diciottenne) Schon. Buddy Miles strafà e canta disordinatamente, ma l’incisione fa intravedere la direzione futura di Santana e dei Santana: c’è il funk di Miles (Davis, però) e anche certo jazz rock di McLaughlin.

Il capodanno del 1972 viene festeggiato nel cratere di un vulcano, alle Hawaii. La classica piccola cosa tra amici davanti a una folla oceanica. Sul palco Carlos si porta Schon e qualche Santana per una jam furibonda col mastodontico batterista Buddy Miles (già nella Paul Butterfield Band, negli Electric Flag e nella Band of Gypsies di Hendrix), ma ne viene fuori un fintissimo disco live — che uscirà nel luglio ’72 — che è un pasticciaccio brutto, corretto pesantemente in studio (secondo certe fonti suonato ex novo), col pubblico evidentemente sovrainciso e Carlos che prende pochissimi assoli lasciando il compito all’esplosivo (e neanche diciottenne) Schon. Buddy Miles strafà e canta disordinatamente, ma l’incisione fa intravedere la direzione futura di Santana e dei Santana: c’è il funk di Miles (Davis, però) e anche certo jazz rock di McLaughlin.

Mentre il sound santaniano si propaga nel mondo e gruppi latinos come Malo, El Chicano, Azteca, Sapo, Toro, Tierra e Chango conoscono tutti discrete fortune, i Santana veri sono alla frutta e arriva la diaspora. Rolie e Schon vogliono puntare sul rock pesante e accettano di continuare solo in studio, incidendo un ultimo album. Carlos invece è affascinato dai dischi della Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin. Tramite lui conosce la futura moglie Deborah e diventa un adepto di Sri Chinmoy. Come Pete Townsend lo era di Meher Baba e George Harrison di Manesh. Rockstar che vai, santone che trovi, tipo Craxi con Sai Baba, ecco.

“Quando nel 1969 il mio amico Larry Coryell mi parlò della meditazione, non volli sentirne. Ero come terrorizzato e più interessato a fumarmi un joint e comprarmi stivaletti di pitone. Ora so quel che voglio davvero: disciplina”.

Anche se, a dirla tutta, ha continuato sia coi joint che con gli stivaletti di pitone.

(Continua — 2)

Qui le altre puntate.