di Marco Philopat

Ieri ho saputo che è morto Jim Carroll. All’istante mi è venuto in mente “The Basketball Diaries” e le bordate psichiche a cui fui sottoposto durante l’immersione in quelle pagine così crude e graffianti come solo la realtà può essere. L’avevo conosciuto con la musica e le parole di una canzone del suo gruppo punk verso l’inizio degli anni Ottanta. Those are people who died, died. Those are people who died, died…

Il suo gusto di affrontare la morte senza timore o imbarazzo era una cosa che all’epoca mi faceva impazzire e quindi mi procurai in velocità i suoi famosi diari del basket. Quella lettura fu per me devastante. La scrittura lottava contro la morte che si accompagnava a tutto il suo corollario di sessualità deviante, droghe pesanti e cadaverina urbana. La scrittura viveva dopo aver attraversato l’inferno. La gente è morta, è morta, io sono qui a raccontarvi come e perché, sembrava urlare l’autore in ogni paragrafo, sono qui a restituire la dignità dovuta ai miei sporchi amici e a tutti coloro che hanno tentato di sognare un’altra vita.

Teddy aveva 12 anni e sniffava colla, è caduto dal tetto della East Two Nine, Sly s’è beccato una pallottola in Vietnam, Bobby si è impiccato in una cella, Judy si è buttata sotto al metrò. E Jim? Jim ha incredibilmente retto per sessant’anni prima dell’infarto assassino di tre giorni fa. Those are people who died, died. They were all my friends, and they died. Sì, oggi ho perso un grande amico, un poeta beat, un musicista punk, uno scrittore capace di incidere in profondità il cervello dei lettori.

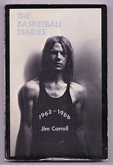

Disgustato dai coccodrilli di plastica seriale visti in rete, tutti scopiazzati dalle agenzie di stampa o da wikipedia, sono corso a casa per prendere il libro in questione, scritto da Carroll tra il 1963 e il 1966, quando era ancora adolescente. Volevo trovare una frase che ricordavo stupenda, parlava della sua maniera di scrivere e la raccontava come fosse la costruzione di un lego o qualcosa del genere. Una stramba metafora che mi ero intascato tirandola fuori spesso nelle discussioni notturne. Più la citavo più ci pensavo sopra. In poche righe Carroll mi aveva condotto dentro la dimensione ludica dello scrivere, una sensazione che ai tempi provavo anch’io senza tuttavia riuscire a comprenderla bene.

Ieri notte ho passato più di un’ora a leggerlo qua e là, purtroppo non sono riuscito a scovare quel pezzo, in compenso ne ho trovato un altro che adesso ve lo ribatto volentieri. Si tratta della descrizione di una sua esperienza con il peyote. E’ bella perché ci parla di un balzo in avanti, un salto spazio temporale, una formidabile utopia toccata direttamente dalla sua mente e che tramite le sue dita ha voluto regalarci per sempre. E’ anche un augurio per Jim Carrol stesso, magari è finito proprio in quel posto che qui ci fa intravedere.

“L’esperienza è stata incredibile, diversa dall’acido e non me l’aspettavo. Come al solito non so descrivere le sensazioni in parole, sarebbe tempo sprecato. Mi è successa però una cosa che non mi era mai accaduta con l’acido. Ho visto un’allucinazione completa, totale. Ero al Central Park vicino al lago e ho visto un salice piangente trasformarsi in un gallo gigantesco e poi alzarsi in volo. L’albero è sparito. Si è levato splendidamente nel cielo, un grande uccellone da cortile tutto blu. La mia mente ha spiccato il volo con il gallo, in un posto che tutti voi generali con la testa a uovo e senatori in sedia a rotelle non potreste immaginarvi mai.”

Those are people who died, died. They were all my friends, and they died.