di Gaspare De Caro e Roberto De Caro

4. Il meccanismo dell’arancia

Alcuni attenti studiosi e commentatori hanno messo l’accento sulla sostanziale inconsistenza della contesa sul maggiore o minore grado di affidabilità democratica di Polizia e Carabinieri. Scrive, ad esempio, Salvatore Palidda:

Mi sembra, en passant, piuttosto ridicolo disquisire sui sospetti caratteri antidemocratici dei carabinieri piuttosto che di altre polizie o… dei servizi segreti, come si fa a proposito della vicenda del documento del rappresentante del cocer e della legge sul riordino delle polizie e sul nuovo status dei cc. Al di là delle molteplici strumentalizzazioni degli uni e degli altri (cioè di componenti delle varie polizie, come dell’opposizione e della maggioranza), è noto che in tutte le forze di polizia sono presenti operatori democratici, anche se forse siamo in presenza di una tendenza dominante che asseconda l’andamento oggi socialmente maggioritario che va a favore di un certo autoritarismo sociale connotato da una chiara tendenza razzista.

Allora, appare ridicolo ritenere che una parte dei vertici dei cc, piuttosto che di altre polizie, possa avere velleità «golpiste»; se c’è rischio di autoritarismo esso sta, purtroppo, all’interno di questa società forgiata dalla «nuova modernità».[78]

Non giureremmo che ci sia tanto da ridere. Meglio dar credito a chi individua la causa del conflitto nella natura stessa del comando e indica un aspetto della questione sul quale hanno glissato tutti, il denaro:

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ha condotto una lotta serrata contro la legge che dà maggiore autonomia ai carabinieri e ciò non perché la PS sia più democratica dei CC ma perché, nelle logiche di comando, l’unità di questo deve essere detenuta da uno solo. L’evidente intento dei ruoli dirigenti della PS è quello di rivendicare tale comando.

Vi sono, inoltre, ingenti interessi economici che ruotano attorno a questa vicenda. Pur essendo spezzettati nei bilanci di vari ministeri (Interni, Difesa, Finanze, Beni Culturali, Sanità, Grazia e Giustizia) i fondi statali destinati alle strutture repressive dello stato sono immensi. Possiamo stimarli prudentemente in 250mila miliardi di lire annue.[79]

Peraltro, se si guarda il comando negli occhi, come vuole Canetti, non si può trascurare, emersa nel dibattito sul riordino delle forze di polizia, la frattura tra due concezioni fortemente differenziate dell’organizzazione democratica della disciplina sociale. Una duplicità certamente molto più mitica che reale, ma rivendicata e impiegata come eterno parametro di riferimento quando si voglia, a qualunque titolo e circostanza, individuare una peculiarità di valori cui attingere per giustificare, a se stessi o ad altri, l’esistenza di una Destra e di una Sinistra. Ormai storicamente appurato l’idem sentire sul male assoluto (che politicamente è costituito da tutto ciò che si esprime o intenda esprimersi al di fuori della logica democratica della delega) e sul bene assoluto (cioè l’autolegittimante condizione di autorizzato della politica, il quale si caratterizza per la sua appartenenza diretta o indiretta a un partito), i termini Destra e Sinistra incarnano specularmente, a seconda di chi li usa, il male o il bene relativo. A partire da questa riconosciuta, comune esigenza di reciproca legittimazione, il dibattito tra Poli oscilla entro confini stabiliti, poiché in ogni democrazia compiuta il patto asociale tra i ceti dominanti alle spalle dei ceti subalterni passa attraverso una spartizione sempre provvisoria del potere, la quale non deve mai premiare uno dei Poli in via esclusiva. Il tacito accordo semiotico raggiunto tra le parti circa l’obbligo di riferirsi all’altro osservato con scrupolo in ogni circostanza pubblica e in primo luogo durante i dibattiti televisivi in termini di «avversario» e non di «nemico», risponde perfettamente a questa esigenza. In fondo ci si raccomanda alla forza della diarchia, un sistema di autoconservazione del ceto politico che, si parva licet, è confortevolmente collaudato dall’esperienza storica.

La questione lessicale è in effetti assai più importante di quanto comunemente si creda, proprio perché gli strumenti di comunicazione di massa svolgono il proprio compito semplificando all’osso gli input. È la logica binaria dell’informatica che si sposa, nella sua semplificante efficienza pervasiva, con il manicheismo del messaggio politico. Le categorie bene e male, più volte invocate al riguardo dagli analisti, sembrano tuttavia inadeguate al livello del messaggio, anche per le loro evidenti implicazioni storiche e filosofiche. Alle patrie circostanze, per esempio, sembra molto più appropriato l’impiego di bbuono e no bbuono, secondo il memorabile dettato dialettico di un insigne filosofo al tempo della scelta obbligata tra Stato e BR.

Comunque sia, la portata mediatica della dicotomia è devastante per funzionalità ed efficacia. La tecnica consiste nell’imporre a ciascun termine polare il valore di un infinito/positivo o di un infinito/negativo in maniera assolutamente indipendente dal suo significato, da ciò di cui anche storicamente è portatore. Un’astrazione, quindi, un processo di selvaggia sterilizzazione semantica. Dopo di che, tutto ciò che il termine rappresenta assumerà connotazione apparentemente oggettiva di infinito/positivo o infinito/negativo. In democrazia la guerra delle parole è decisiva per acquistare potere.[80] È possibile addirittura ribaltare nelle coscienze giudizi che si credevano acquisiti per sempre. Da qualche anno, per esempio, la Destra ha dato vita alla campagna di riabilitazione della parola fascista. L’impresa è titanica perché la Costituzione e il codice penale le imprimono giuridicamente un connotato negativo, ma quando sarà conclusa e il termine fascista sarà comunemente percepito come infinito/positivo nessuno riuscirà davvero a opporsi alla riabilitazione del suo contenuto. Al momento comunque il processo è istituzionalmente avviato, promotore l’onorevole Violante quando era presidente della Camera, confortato di recente anche dall’autorevole parere del presidente della Repubblica. Da registrare inoltre la critica lessicale della Destra, interessata a separare l’aggettivo dalla strage della stazione di Bologna.

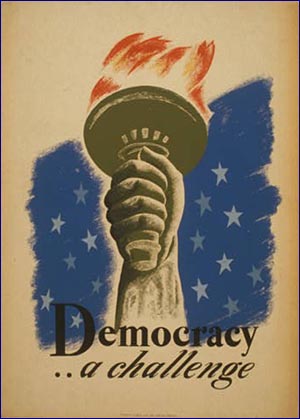

Ma la parola magica sulla quale poggiano le fondamenta dell’intero sistema è proprio democrazia, con tutti i suoi derivati. Democrazia è ormai davvero il bene assoluto, l’infinito/positivo per eccellenza. Offre anche enormi vantaggi rispetto ad altri leitmotiv del capitalismo, poniamo, per dire, repubblica. Infatti, mentre i partiti repubblicani sono estremamente limitati dal peso semantico della loro stessa identità terminologica, quelli democratici possono tranquillamente prosperare al sole di una monarchia. Anzi, c’è chi sostiene che proprio la monarchia sia la forma più adatta di ordinamento per realizzare compiutamente la democrazia: per esempio gli Spagnoli, i Belgi, gli Inglesi, gli Olandesi, gli Svedesi, i Danesi. Certo, quando la democrazia era plutocratica le cose non stavano così. Ma ora nessuno più discute, nessuno può. Chi volesse, anche solo per ipotesi, fare a meno della parola sa bene che già questo, di per sé, lo scaglierebbe subito al di fuori del recinto della sicurezza, nel magma infernale dell’esclusione. E allora via, specialmente a Sinistra, all’orgia di autocertificazioni: Magistratura Democratica, Giuristi Democratici, Medicina Democratica, Psichiatria Democratica, Solidarietà Democratica,[81] Polizia e Democrazia, Sinistra Democratica, Destra Democratica, Insegnanti Democratici, Giornalisti Democratici, Genitori Democratici, Rete Democratica, ecc. Anche i movimenti, come quello della Pantera dei primi anni ’90, ci tengono a volte a definirsi democratici. Per dire che sono buoni, non cattivi. Ma nel profondo, ben stampato nella corteccia cerebrale di tutti coloro che sembrano non potersi sottrarre al fascino della paroletta, si cela un inesauribile bisogno di omologazione, di accettazione delle regole. Si cerca di rassicurare, di dichiarare immediatamente e senza alcuna ambiguità la propria resa di fronte allo status quo dell’apartheid sociale e contemporaneamente, però, si afferma il diritto a stare nel recinto di protezione, a reclamarne la propria parte esattamente in virtù dell’unilaterale e preliminare rifiuto di combattere a fondo la logica dell’esclusione, sulla quale si regge ogni democrazia conosciuta (su quelle sconosciute, ipotesi per ipotesi, allora sempre meglio Marx).

Se la parola democrazia rappresenta oggi la massima espressione dell’infinito/positivo (molto più di pace, per esempio, o di guerra, entrambi strumenti per la democrazia), la parola terrorismo è il suo opposto. Il vocabolo parte svantaggiato poiché finora nessuno ne ha rivendicato la bontà, compreso Robespierre. Proprio perché in origine i terroristi erano i membri del governo giacobino durante il Terrore, fino a qualche tempo fa il vocabolo godeva di una duplice, paritaria accezione: da una parte, estensivamente, «sistema di governo fondato su mezzi repressivi e violenti contro gli avversari politici»; dall’altra, ancora più estensivamente, «metodo di lotta politica violenta adottato da una fazione politica, da gruppi o movimenti di guerriglia, per abbattere un regime, un governo o per creare tensione e insicurezza in un paese». Non c’è dubbio che ora sia quest’ultimo il significato principale attribuito alla parola dal senso comune: di «governo terrorista» parlano ormai solo i Palestinesi e i Curdi in Turchia. Se proprio non se ne può fare a meno si preferisce ricorrere alla metafora di Stati «canaglia», risparmiando in ogni caso i governi, poiché governo è parola molto utile, che si sta guadagnando il suo spazio tra gli infiniti/positivi. Inoltre dopo l’abbattimento delle Torri di New York, in Occidente con il terrorismo, inteso come termine, nessuno vuole più avere niente a che fare. È balzato senz’altro in cima alla classifica degli infiniti/negativi, molto più in alto di AIDS, CIA e comunismo. Ma almeno in questo l’Italia ha precorso i tempi. Da noi gli anni di carcerazione preventiva inflitti a cittadini risultati poi del tutto estranei alla pratica si sono accumulati negli ultimi tre decenni e anche oggi c’è qualcuno che come presunto terrorista sconta fermi di polizia e pene anticipate di vario tipo. È sufficiente il sospetto. O un qualsiasi incidente probatorio, che anche se dà esito negativo non importa, si rimane indagati lo stesso. Basta, appunto, la parola. Ma ora che il termine si è globalizzato tutto si acuisce, c’è un’accelerata ripresa dell’azione repressiva. È sufficiente etichettare come terrorista una persona, un pensiero o un intero movimento e immediatamente li si rende soggetti a una legislazione di emergenza permanente. Chi viene colpito da questa fatwa mediatica, politica, giuridica: sono molti i poteri che possono emetterla ed è sempre valida viene immediatamente posto al di fuori della legge, della società, della civiltà. Perde ogni diritto, ogni protezione, ogni comune garanzia. Viene d’ufficio iscritto nel registro degli esclusi.[82]

L’Unione Europea sembra avere imboccato con decisione la strada dell’adozione dell’infinito/negativo ‘terrorista’ in sede legislativa. Come riferisce l’europarlamentare Giuseppe Di Lello sul manifesto del 3 ottobre 2001 «la decisione quadro, tendente al “riavvicinamento” nell’ambito dell’Unione delle legislazioni degli stati membri in tema di lotta al terrorismo, era già pronta da qualche tempo ed ha ricevuto dalla tragedia americana dell’11 settembre solo un’accelerazione nei tempi di presentazione».[83]

Nell’art. 3, lettera F, «il fine terrorismo [è] riconosciuto anche a “occupazione abusiva o danneggiamento di infrastrutture statali e pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi e beni pubblici. […] In quest’ultimo punto potrebbero rientrare, tra l’altro, gli atti di violenza urbana”». Di Lello osserva che

la crescente contestazione di massa su scala mondiale della legittimità del G8 Genova insegna deve aver avuto il suo peso e così si è corsi al riparo con un ulteriore aiuto al crescente tentativo di delegittimazione dei movimenti: solo violenti o non anche terroristi? […] La risposta al quesito, in termini di fatto, a Genova le forze di polizia l’hanno già data e ora arriva anche la risposta in termini di diritto, per giunta europeo: tocca vigilare sempre di più perché la mistificazione non si radichi anche nei codici rendendo tutto molto più complicato di quanto già non sia.

Sarebbe stato molto meglio, peraltro, che l’onorevole Di Lello avesse vigilato prima «sempre di più»: oltretutto lo scranno europeo rende l’esercizio più comodo rispetto a quello di chi per vigilare rischia il carcere. Si sarebbe accorto che in termini di fatto le forze di polizia si erano già espresse al meglio a Napoli, e soprattutto che in termini di diritto, almeno in Italia, non è stato affatto necessario attendere Berlusconi e la sua teoria sulla «contiguità tra movimento antiglobalizzazione e terrorismo» per radicare nel codice «la mistificazione». Ci aveva già pensato la Sinistra un anno prima, delegando tutto ai Carabinieri. Come rileva Di Pietro, nel 3° periodo, 1° comma dell’art. 6 del decreto di riordino dell’Arma, agli organi di polizia militare il cui esercizio esclusivo delle funzioni è assicurato alla Benemerita dalla legge 78/2000, Capo I, art. 1.4 spetta effettuare

«[…] un’azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere l’efficienza e il regolare svolgimento dei compiti delle Forze Armate». L’estrema genericità dell’aggettivazione «tecnico-militare» riferita all’«azione di contrasto» appare particolarmente insidiosa perché atta a legittimare una serie di condotte non codificate e sottratte ad ogni forma di controllo da parte di altri organi giudiziari ed amministrativi. Parimenti, l’indeterminazione della successiva perifrasi «attività diretta a ledere l’efficienza e il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate» rappresenta di fatto una ‘delega in bianco’ al Comando Generale dell’Arma per la ricognizione in concreto delle fattispecie ritenute offensive. Si può comprendere quanto ciò sia rischioso semplicemente leggendo recentissime sinossi dello stesso Comando Generale dell’Arma destinate ad uso interno. Nelle stesse si afferma che tra i compiti primari della Polizia Militare rientra anche fronteggiare la cosiddetta MINACCIA (o GUERRA) NON ORTODOSSA attuata nelle seguenti forme: «spionaggio, sabotaggio, sovversione, terrorismo, guerriglia, guerra psicologica, ingerenza, propaganda, influenza, disinformazione, separatismo» nonché «minaccia economica, finalizzata a minare gli interessi di una nazione»![84]

La deriva binaria delle società democratiche, con l’inconciliabile separazione tra inclusi ed esclusi, è un fenomeno largamente studiato in riferimento soprattutto ai flussi migratori.[85] Salvatore Palidda ha indagato il ruolo che le forze dell’ordine assumono nel processo di esclusione, mettendo in rilievo modalità e funzionalità dell’azione repressiva «sul campo»:

[…] la polizia non è solo l’istituzione «polizia di stato», ma comprende tutte le forze, risorse, strumenti e modalità attraverso cui la società provvede al suo stesso disciplinamento. La polizia è un istituzione dello stato intesa precisamente come organizzazione politica della società.

Questo aspetto appare con evidenza ancora maggiore nei principali paesi democratici. Uno dei più importanti privilegi della cittadinanza garantiti in questi paesi consiste appunto nel godere del diritto di rassicurazione e protezione da parte delle polizie, come diritto-beneficio spettante al cittadino che partecipa alla conquista e al mantenimento della posizione di dominio. Ed è in tal senso che si configura la costruzione della «fortezza Europea» come luogo di ridefinizione della cittadinanza, delle minacce e dei suoi nemici.[86]

Inclusione ed esclusione sono condizioni esistenziali, la cui opposizione è di fatto rispettivamente formalizzata da un differente nómos. La legge scritta assicura al cittadino incluso una tutela mai assoluta ed uguale, come vorrebbe l’utopia, ma ragionevolmente relativa allo status sociale di ciascuno di cui l’escluso, altrettanto ragionevolmente, non può godere.[87] Questa privazione è costitutiva della condizione di esclusione, non una sua mera conseguenza, può esserne anzi la causa efficiente nel caso di cittadini responsabili di comportamenti sociali o politici amministrativamente giudicati inaccettabili. La violenza dell’amministrazione contro i manifestanti di Napoli e di Genova o contro nomadi e tossicomani ne è un buon esempio. Il nómos non scritto cui soggiace l’escluso è stabilito di volta in volta dalle forze di polizia,[88] «potere amministrativo, di fatto sottratto a ogni controllo»[89] e quindi di fatto non sanzionabile.[90]

L’indiscutibile fiuto sindacale di Giovanni Aliquò gli ha permesso di cogliere l’occasione di un’intervista sull’ultimo numero di MicroMega, dedicato a Globalizzazione, violenza, democrazia, per riproporre su un piano più appetibile i potenziali servigi «postmoderni» della Polizia di Stato, pronta, subito dopo la riforma, ad allinearsi alle future esigenze di gestione del nómos non scritto, in modo da riconciliare sul mercato del nuovo ordine pubblico la propria vecchia offerta con la nuova domanda.[91] Dopo aver tracciato un bilancio positivo del comportamento delle forze dell’ordine a Genova ed avere manifestato la propria solidarietà all’Arma,[92] Aliquò esplicita, sotto l’apparente neutralità della tecnica di repressione di piazza, il rapporto incestuoso che lega ormai indissolubilmente la gestione dell’ordine pubblico alle cogenti strategie belliche dell’Occidente. Da una parte in risposta alle obiezioni di chi ha visto violate a Genova le garanzie dovute alla presunzione di innocenza, cioè il diritto alla tutela assicurato dall’inclusione la rivendicazione dell’inevitabilità durante le cariche che «da un punto di vista tecnico, […] terzi possano restare coinvolti»,[93] in evidente analogia con la legittimazione degli «effetti collaterali» nelle guerre umanitarie, aggiornamento tecnologico a sua volta della pia sentenza autoassolutoria di Arnaud Amaury, abate di Citeaux, alla crociata degli Albigesi: Dio riconoscerà i suoi. Dall’altra la richiesta responsabile e un po’ risentita di armi chirurgiche per limitare i danni procurati a vittime inermi, in ossequio al mito mediatico delle bombe intelligenti: «Devo mettere i facinorosi in condizione di non nuocere limitando i danni per terzi, giusto? Per far questo avrei avuto e ho bisogno di armi selettive e non letali che, benché richieste, nessuno ha mai fornito».[94] Naturalmente tutta la verità non può essere detta e indifendibili appaiono anche ad Aliquò i pestaggi e le sevizie perpetrati al di fuori delle cariche. Ma in realtà il nocciolo della questione è giuridico. Quando un cittadino, normalmente protetto, perché incluso, dal nómos scritto, si pone cosciente o meno, non importa al di fuori delle condizioni di tutela, diventa a tutti gli effetti un escluso, soggetto all’arbitrio del nómos non scritto, amministrato appunto dalle forze dell’ordine. Recriminare sarà quindi un esercizio formalmente consentito, ma sostanzialmente inutile, quando non immediatamente o posticipatamente nocivo, poiché la condizione di esclusione implica quella di colpevolezza. Sicché un escluso non può mai logicamente godere della presunzione di innocenza, proprio nella misura in cui vengono percepite come mai completamente innocenti, al di là degli obblighi imposti dalla retorica di propaganda, le vittime civili dei bombardamenti. Se erano lì, qualcosa devono aver fatto. Come si rimprovera agli Afghani l’ospitalità data a Bin Laden, ai Serbi di aver votato Milošević e agli Iracheni di non ribellarsi a Saddam, così si imputa ai manifestanti di non aver respinto i violenti, di non averli isolati, di aver loro consentito di ripararsi all’interno dei cortei. Come dice Bush, chi aiuta i terroristi sarà colpito in ugual misura. Nel caso di Napoli e Genova, dove l’esercizio del mantenimento dell’ordine pubblico già rispondeva disciplinatamente agli imperativi della logica bellica, sono state le stesse forze dell’ordine a stabilire chi aiutasse chi. A completamento del sillogismo, è importante anche sottolineare che la colpevolezza dell’escluso, a differenza di quella dell’incluso, ha sempre carattere d’infinito/negativo, sia che ci si riferisca alla colpevolezza insita nella sua natura di escluso sia che effettivamente egli commetta atti che risultano sanzionabili anche nel nómos scritto. Se la colpevolezza è infinita, qualunque sia il reato, la pena cui l’escluso è destinato sarà potenzialmente senza limiti. Di questo è morto Carlo Giuliani.

Alla luce di tutto ciò, è chiaro che non si possono comprendere davvero i termini dello scontro tra Polizia e Carabinieri se lo si appiattisce sulla superficie angusta di un pur grave vulnus istituzionale, se si ragiona in termini di effettiva autonomia dello Stato, di reali possibilità deliberative del governo o del Parlamento, e si dimenticano le superiori ragioni degli equilibri internazionali, che fanno sempre più pesantemente premio sulle logiche interne agli Stati nazionali. È questa l’ottica secondo la quale si possono comprendere i ruoli e assegnare le parti agli attori sulla scena. La storica sconfitta della Polizia di Stato era inevitabile. Dice bene l’onorevole Parenti che vent’anni fa una riforma del genere sarebbe stata inconcepibile. Anche l’esercito professionale lo era. Ma le esigenze del blocco democratico sono radicalmente mutate da allora, e non solo sul piano della disciplina economica, dell’asservimento politico alle esigenze dei mercati. Ora siamo in guerra. Una guerra cominciata subito dopo il crollo del Muro e che si annuncia «infinita»,[95] come la giustizia che dovrà regolarla. La brutale semplificazione dicotomica che ha investito le nostre società è quella di tutte le guerre moderne. Non tollera l’esistenza del nemico, ne prevede solo la radicale distruzione, mai l’inclusione. A meno di una resa definitiva e incondizionata secondo un modello storicamente sperimentato.[96] Ogni ipotesi di mediazione dei processi sociali è stata rimossa dalle agende dei governi occidentali. Si prospetta un coprifuoco eterno, che richiede una ramificazione marziale, forze immediatamente funzionali alla logica dell’ordine bellico. Le istanze che portarono alla smilitarizzazione della Polizia di Stato, che innervarono la legge 121/81, rivendicate dai poliziotti come fondanti l’ordine democratico, erano (come lo Statuto dei Lavoratori) le figlie bastarde di una lunga stagione di lotta condotta da altri, di una messa in crisi radicale di ogni status quo. Una domanda di libertà ferocemente repressa proprio dalla Sinistra, la quale tuttavia rivendicò a sé le spoglie di un grande movimento combattuto e sconfitto. Sciacallaggio, certamente. Come i trofei africani esibiti nei musei inglesi: muti, inerti, incomprensibili resti di una grande civiltà distrutta. E sono i degni epigoni di quella stessa Sinistra che hanno confuso e ammutolito i poliziotti (e i magistrati[97]), che ne hanno mortificato la speranza di una repressione sempre senza limiti, ma nell’ambito di una differente e più frammentata divisione dei poteri, che rispondesse a un’idea di società in cui il loro ruolo emergesse intangibile perché indispensabile. Una società in realtà ormai in via di estinzione. La logica civile dell’emergenza condivisa, della concertazione strategica tra forze dell’ordine, magistratura e politica a garanzia dell’ordine sociale, vessillo laico della smilitarizzazione, è crollata sotto il peso di una differente e superiore esigenza di controllo. Il nuovo ordine democratico è un ordine mondiale, che richiede una struttura militare a propria difesa. La Sinistra si è fatta coerentemente interprete di questa esigenza semplificativa. Ha saputo ascoltare il suono cupo dei tamburi di guerra e cogliere i segnali in arrivo. Tra l’allibito ma ingiustificato stupore delle sue folle mansuete ha dilatato la propria antica concezione di democrazia, già ferocemente rassicurante, e l’ha forgiata d’acciaio. Una Sinistra davvero progressista, moderna, all’avanguardia. Ma al postutto, una volta assolto il suo compito storico, fatalmente surrogabile, archiviabile nella sua dissipata credibilità sociale, obbligata all’accattonaggio di una nuova identità. Del resto, per vocazione familiare e per radicata, lungimirante prudenza, come poteva la Sinistra rifiutarsi virginalmente al richiamo amoroso dell’ircocervo, al fascino congiunto di Ares e Demos? Comprensibilmente, senza rossori Violante pronubo reputava un grave errore smilitarizzare l’Arma. Alla fine, in Italia, i Carabinieri, forti della propria identità militare, custodi autorizzati della continuità dello Stato, dovevano comunque emergere come i veri, i soli paladini del Nuovo Mondo. Meglio premunirsi, come raccomandava il Migliore. E servizievoli passare la mano. [5. continua. Le altre puntate qui]

[78] Palidda, op. cit., p. 246 n. 5.

[79] Afone Oscar, Caso Pappalardo. Delirio di onnipotenza, in Umanità Nova, n. 13, 9 aprile 2000. A proposito di comando unico, i funzionari di polizia coltivavano «un presentimento buio: “Creata questa disarmonia tra carabinieri e polizia a vantaggio dei carabinieri, è naturale attendersi che, nell’età del federalismo, una forza armata come in Turchia sarà forza nazionale di polizia e noi, polizia di Stato, diventeremo poliziotti metropolitani o, al più, polizia regionale organizzata chessò, nel Dipartimento provinciale della polizia di Milano o nel Dipartimento regionale della polizia lombarda”» (D’Avanzo, op. cit.).

[80] Noam Chomsky tra i massimi studiosi delle tecniche di persuasione e di costruzione del consenso nelle democrazie mostra, in un’analisi tragicamente attuale, la necessità dell’imposizione di una locuzione nei processi di manipolazione dell’opinione pubblica: «Il gregge smarrito non è mai abbastanza domato e quindi la battaglia è continua. Negli anni trenta ha levato la testa ed è stato tenuto a bada. Negli anni sessanta ci fu una nuova ondata di dissenso, etichettata dalla classe specializzata “crisi della democrazia”. La crisi consisteva nel fatto che ampi settori della popolazione si stavano organizzando e cercavano di partecipare concretamente all’attività politica. […] La popolazione doveva essere ricondotta all’apatia, all’obbedienza e alla passività che costituiscono la sua giusta condizione. […] Dopo gli anni sessanta sono stati fatti grandi sforzi per rovesciare e sconfiggere questa “malattia”, che in certe manifestazioni ha ricevuto addirittura un nome: “sindrome del Vietnam” […]: l’intellettuale reaganiano Norman Podhoretz l’ha definita “la malsana inibizione suscitata dall’uso della forza militare”. Una larga parte della popolazione ne è stata affetta, non riuscendo a capire perché si dovessero torturare, ammazzare e bombardare popolazioni di altri paesi. È molto pericoloso contrarre quella malsana inibizione, come aveva ben capito Goebbels, perché può ostacolare la conquista del mondo. È necessario, come ha affermato il Washington Post con un certo orgoglio durante l’isteria collettiva della guerra del Golfo, inculcare nel popolo il rispetto per il “valore militare”. Certo, è una cosa importante: se il disegno politico è la costruzione di una società violenta che usa la forza nel resto del mondo per raggiungere gli scopi voluti dall’élite che la governa, è necessario dimostrare apprezzamento per il “valore militare”, e non lasciarsi fuorviare da sciocche inibizioni sull’uso della violenza. […] È necessario inoltre falsare radicalmente la storia. È un’altra strategia per sconfiggere le assurde inibizioni: far apparire le cose in modo tale che, quando gli Stati Uniti attaccano e distruggono un paese, sia chiaro che lo stanno proteggendo da mostruosi aggressori. Fin dalla guerra del Vietnam lo sforzo per ricostruire la storia è stato enorme. […] era necessario […] indurre il popolo al riconoscimento che tutto quel che facciamo noi americani è nobile e giusto. Se bombardiamo il Vietnam del Sud è perché lo stiamo difendendo da qualcuno, evidentemente dai sudvietnamiti, visto che lì ci sono solo loro. È quella che gli intellettuali kennedyani, tra cui Adlai Stevenson, chiamarono difesa contro “l’aggressione interna”: era necessaria una definizione ufficiale che fosse comprensibile, e questa funzionò perfettamente. Quando i media sono sotto controllo, il sistema scolastico e il mondo della cultura sono allineati, il consenso è assicurato» (Il controllo dei media. Gli spettacolari successi della propaganda, in Atti di aggressione e di controllo, Marco Tropea Editore, Milano 2000, pp. 162 ss.). Chomsky ha anche indagato sul ruolo degli intellettuali nella costruzione e nel mantenimento dell’oppressione sociale: «Per costruire il consenso dei governati, non solo è necessario illuderli sulla politica, ma anche celare le forze che proiettano l’ombra chiamata politica. È responsabilità degli intellettuali portare a compimento tali impegnativi compiti. […] Il segreto dell’intero sistema è di fare in modo che il big government socializzi costi e rischi, mentre i poveri devono affrontare i pericoli e la sofferenza della disciplina del mercato, e in questo processo gli intellettuali giocano un ruolo fondamentale: spetta a loro mascherare la verità» (Linguaggio e politica, Di Renzo Editore, Roma 1998, pp. 81 e 93). È del tutto superfluo ricordare che in occasione delle elezioni presidenziali del 2004 Chomsky ha esercitato il medesimo ruolo che qui imputa agli altri intellettuali, caldeggiando il voto per il candidato democratico.

[81] Cfr. sopra n. 39.

[82] Un altro termine da tempo acquisito come infinito/negativo è violento. La paranoia propagandistica, così violentemente efficace, obbliga però anche a qualche improbabile equilibrismo revisionista. Il 4 novembre 2001, il presidente Ciampi ha celebrato la tradizionale giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale rendendo omaggio agli ossari di Solferino e San Martino della Battaglia. Di fronte a migliaia di teschi patriottici, italiani o austriaci, Ciampi ha sentito il bisogno di rinvigorire l’amor di Patria (altra parola in via di riabilitazione) indugiando «sulla “qualità” del Risorgimento. Che “non fu mai grettamente nazionalistico” ma poté valersi della cultura di patrioti “coraggiosi, mai violenti, pronti a rischiare per il bene comune”» (Giorgio Battistini, «Un tricolore in ogni casa», in la Repubblica, 5 novembre 2000). Come le bombe umanitarie anche le battaglie del Risorgimento, teschio più teschio meno, vanno dissociate dalla violenza. E una tale, diciamo, incongruenza potrebbe rimanere senza risposta? Per antica tradizione patriottica, se «s’ode a destra uno squillo di tromba, / a sinistra risponde uno squillo»: «Al Colle arrivano migliaia di lettere. Una tra tutte, lo invita a proseguire nel recupero dell’idea di Patria. È firmata Pietro Ingrao» (Televideo, 1 novembre 2001).

[83] Merita sottolineare, anche in ordine alla strategia semantica di propaganda, che la decisione quadro che «non ha efficacia diretta, ma è vincolante per gli stati membri quanto al risultato da ottenere» è stata redatta dal liberale inglese Graham Watson, presidente della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo. Che l’euronorevole si preoccupi delle libertà e dei diritti dei cittadini non c’è dubbio.

[84] Cfr. Allegato C.

[85] Una prima ricognizione bibliografica in Palidda, op. cit. Vale la pena di ricordare, in tema di inclusione ed esclusione, la riflessione di Olivier Razac (Storia politica del filo spinato, ombre corte, Verona 2001, pp. 68 s.): «I dispositivi sui quali si innesta il filo spinato sono, come si è visto, dispositivi di separazione tra ciò che deve vivere e ciò che deve morire. Più precisamente, essi producono una distinzione tra coloro che permangono uomini e coloro che non sono altro che corpi. Da un lato vi sono soggetti produttivi, preservati e ricoperti dalla tunica dei diritti democratici, che formano un gregge, ma dal volto umano. Dall’altro vi sono i corpi abbandonati e senza diritti, che assomigliano più a bestie che a uomini. Non sono l’equivalente di un gregge qualunque, perché un gregge, in quanto valore economico, deve stare all’interno. No, poiché stanno all’esterno, confinati nell’ignoto, nel minaccioso, nel negativo, sono per quelli di dentro bestie selvatiche. Disponiamo del resto di un vasto vocabolario bestiale per indicare gli uomini al di là del filo spinato».

[86] Palidda, op. cit., p. 31. Europa. Un’altra parola che in Italia fino a qualche anno fa veniva percepita come infinito/positivo e che è servita a giustificare una micidiale pressione economica sui ceti deboli. Ma la dura retorica dei Prodi e dei Ciampi copriva anche di peggio: una situazione umanitaria spaventosa, una vergogna nazionale ed europea di cui tutti erano (e sono) a conoscenza, grave quanto il dispensamento periodico di bombardamenti chirurgici. «Alcune associazioni per i rifugiati sostengono che sono almeno 6000 le persone morte a partire dal 1997 tentando di entrare in Europa. United for Intercultural Action, un gruppo olandese che porta avanti campagne a favore dell’apertura delle frontiere, può documentare 2.406 morti in varie parti di Europa, la maggior parte a partire dal 1996. In confronto, i messicani morti tentando di passare la frontiera con gli Stati Uniti negli ultimi quattro anni sono stati 1.013, su un totale di illegali e di tentativi molto più alto secondo il Congresso statunitense. Lungo la costa adriatica italiana, i morti sono quasi un evento quotidiano. “L’Adriatico è un cimitero dice il maresciallo Roberto Gulioto, della Guardia di Finanza di Otranto nel fondo del mare si possono vedere quantità di ossa, mani, parti di corpi, di tutto”. […] Lungo tutte le frontiere europee, gli immigrati muoiono in ogni maniera possibile. Certi sono morti congelati attraversando le Montagne dei Maledetti nel Kosovo, altri affogati nel fiume Morava tra la Slovacchia e la Repubblica Ceca, altri ancora soffocati in camion frigorifero attraversando il Canale della Manica. […] Tutti vanno verso l’Europa alla ricerca di lavoro, o soltanto di speranza. Ad Algeciras, quelli che non ce la fanno sono seppelliti in una cripta con il numero giudiziario e la parola “desconocido”. Nei cimiteri di Otranto e di Lecce ricevono un numero e la parola “ignoto”. Il cimitero di Otranto ha una sezione speciale per resti incompleti, dove i crani e le altre ossa sono impilati ordinatamente per tipo» (Rod Nordland, Assalto alla fortezza Europa. Ma per i clandestini è una strage, in la Repubblica, 7 agosto 2001). Quand’è che il presidente Ciampi lui che è un artefice della «fortezza Europa» andrà a rendere omaggio a questo ossario? Quanti ancora bisognerà costruirne? «L’Europa del 1992 sta alzando una barriera del colore tipo “muro di Berlino” contro gli africani e gli asiatici», scrive lo storico sudafricano Hosea Jaffe (Sudafrica. Storia politica. Dal razzismo legale al razzismo illegale, Jaca Book, Milano 1997, p. 302), costringendoci a confrontarci con l’idea che gli altri, gli esclusi, hanno di noi europei, percepiti da secoli, in gran parte del pianeta, come infinito/negativo. È il dramma di Ryzsard Kapuscinski: «“siamo seduti su una polveriera. Perché la politica delle corporation e delle grandi banche arricchisce il venti per cento del mondo e consente che tutto il resto sprofondi nella miseria. È la globalizzazione a senso unico, che unifica su scala planetaria l’elettronica, i mercati, i commerci, la finanza, ma non la democrazia, i diritti umani, i livelli di vita”. Non si sente antiamericano a dire queste cose? “Capire non significa giustificare. È ovvio che giustizia va fatta nel modo più severo. Ma una cosa è l’orrore per l’evento. Altra cosa è voler essere ciechi, mettere la testa nella sabbia”. Dobbiamo leggere lo sviluppo? “Io viaggio molto per scrivere i miei libri, passo continuamente dal mondo dei ricchi a quello dei poveri e dico: ogni volta vedo un fossato che si allarga, diventa voragine. È come se la distanza fosse più grande ogni anno, ogni mese, ogni giorno. È spaventoso. Folle”. Racconti. “Due anni fa, ero sul confine somalo-eritreo, in un campo profughi. Ho visto esseri nudi, buttati per terra come sacchi vuoti, crepare di fame, malaria, tubercolosi. Bene, nello stesso giorno sono volato a Addis Abeba e da lì a Roma, dove mi hanno portato in piazza Navona. Era una sera pulita, color madreperla. I turisti ascoltavano musica, ballavano, bevevano vino dei Castelli. Allora ho pianto. Senza speranza. Lì, in mezzo alla gente” (Paolo Rumiz, Kapuscinski. Tutte le illusioni dell’Occidente, in la Repubblica, 20 ottobre 2001).

[87] «[…] la cronaca quotidiana propone in continuazione violazioni di diritti fondamentali, storie di emarginazione, episodi di arretramento di garanzie: insomma, esigenze di giustizia della società civile che non trovano tutela davanti ai tribunali. Le decine di innocenti che ogni anno muoiono nei pressi delle nostre coste nel disperato tentativo di entrare con i propri figli nel nord del mondo; le centinaia di persone che annualmente perdono la vita nei posti di lavoro in una misura che colloca il nostro paese ai vertici delle statistiche europee; i pestaggi selvaggi organizzati all’interno di carceri che ormai ospitano solo tossicodipendenti ammalati, zingari, extracomunitari e giovani protagonisti della devianza marginale; il dilagare della flessibilità nei rapporti di lavoro: fatti diversi, ma tutti indicativi di questo stato di cose» (Giovanni Palombarini, Giudici a sinistra. I 36 anni della storia di Magistratura Democratica: una proposta per una nuova politica per la giustizia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma 2000, p. 335). La costruzione di una società rigidamente divisa passa anche attraverso l’applicazione delle leggi del mercato alla gestione dell’esclusione, con l’ossessiva richiesta di una produttività sempre crescente: «A Genova arrivano gli incentivi in denaro per i poliziotti: il questore Oscar Fioriolli ha cominciato ad applicare un regolamento che prevede per gli agenti un premio in denaro dalle 200 alle 400 mila lire per ogni arresto. “Non c’è niente di strano commenta Fioriolli i bonus sono previsti, c’è anche un budget apposito: cercherò di premiare soprattutto gli arresti di rapinatori, scippatori e borseggiatori. Voglio colpire quei reati di microcriminalità che più preoccupano la gente”. Anche i sindacati di polizia hanno accolto con favore l’innovazione» (Incentivi per poliziotti: 400mila per ogni arresto, in http://kwnews.kataweb.it/kwnews, 8 ottobre 2001).

[88] Nell’ordinaria amministrazione del nómos non scritto, che non ammette la garanzia di nessun Garante, la bonaria inventiva quotidiana del poliziotto non è meno lesiva della dignità umana degli altrettanto consueti interventi cruenti: «Numero 3, maschio, 25 anni circa. Numero 24, femmina, 45 anni circa. Numero 13, numero 7, numero 19. Numeri sulla pelle nera di un pugno di disperati appena approdati sul confine più meridionale dell’Europa, le spiagge deserte dell’isola di Lampedusa in un giorno d’autunno. Quarantuno clandestini del Sudan e quarantuno numeri disegnati con il pennarello su un braccio o su una mano dai poliziotti che volevano identificarli. Poi la pasta detergente per cancellare tutto. La storia l’ha scoperta e denunciata il sacerdote che quei sudanesi in fuga li ha raccolti e poi ospitati in Sicilia. “Da quindici anni mi occupo di immigrati e una cosa simile non l’avevo mai vista”, assicura don Baldassare Meli, il salesiano del centro di accoglienza Santa Chiara di Palermo. E aggiunge: “Non avrei mai pensato che potesse accadere anche questo, capisco che identificare i clandestini non è facile, ma questa vicenda dei numeri sulla pelle ci fa fare un salto indietro di mezzo secolo…”. […] Racconta uno dei disperati, un ingegnere che in Sudan non ha più parenti, tutti uccisi: “A Lampedusa mi hanno segnato sulla mano il numero 1 con il lampostil, poche ore dopo ero già ad Agrigento ed ero diventato il numero 28”. Racconta un altro sudanese, il numero 13: “Eravamo impauriti, siamo stranieri in fuga, ci siamo fatti marchiare senza fiatare”» (Numeri sulla pelle. In Sicilia la polizia marchia i clandestini, in la Repubblica, 4 novembre 2000).

[89] Palidda, op. cit., pp. 221 s.

[90] Perciò a giusto titolo il generale Scoppa rivendica ai Carabinieri il diritto all’immunità non solo dalla pena, ma anche dalla critica: «dobbiamo vedere garantita la tutela del nostro personale, che non può rischiare oltre l’incolumità personale anche procedimenti penali e amministrativi o subire anche la sola condanna di una parte dell’opinione pubblica» (dalla Chiesa – Scoppa, op. cit., p. 72). Più sfumato Aliquò: «Gli errori che, in condizioni difficili, alcuni di noi hanno commesso sono rilevanti, ma ben più gravi sono le generalizzazioni e i linciaggi di cui sono stati oggetto per alcuni giorni tutti gli appartenenti alle forze di polizia». «Una questione, tuttavia, deve essere chiara: non siamo disposti ad accettare in silenzio retate, ovvero iscrizioni in massa nel registro degli indagati o avvisi di garanzia a pioggia» (Giovanni Aliquò – Claudio Castelli, Polizia e legalità, in MicroMega, 4/2001, pp. 87 e 93).

[91] Già nel polemico documento Legge 78/2000: Riordino delle Forze di polizia (cfr. n. 10), pur rivendicando orgogliosamente la «coraggiosa e disinteressata battaglia civile, condotta sempre e soltanto con mezzi leciti ed alla luce del sole, nell’interesse di tutti gli appartenenti alla Polizia e di tutti i cittadini, contro la protervia dei “poteri forti” ed il colpevole silenzio di quanti, per insipienza, per ignavia o per gretto calcolo, vi hanno soggiaciuto», l’ANFP, ormai consapevole dell’irreparabilità della sconfitta, si preoccupava di ribadire la propria fedeltà alle Istituzioni: «Oggi che le scelte politiche oggetto del nostro dissenso sono divenute legge della Repubblica, le osserveremo lealmente, come abbiamo giurato di fare nel giorno in cui diventammo funzionari dello Stato».

[92] «Nonostante la drammatica fine del Giovane Carlo Giuliani, la gestione dell’ordine pubblico è stata nel complesso informata al buon senso e condotta con serenità. […] Per quanto riguarda l’arma dei carabinieri, poco posso dire, se non testimoniare, e credo che debba essere testimoniato, il grande coraggio che i loro reparti, a Genova, hanno sempre dimostrato» (Aliquò – Castelli, op. cit., pp. 87 e 93).

[93] Ivi, p. 89.

[94] Ibid.

[95] Questo intuisce, sia pure con qualche titubanza, Palidda: «È evidente che un tale “modello di sviluppo” implica un forte rischio di approdo a una nuova conflittualità sociale, se non alla guerra. Ma questo pericolo non sembra turbare per nulla i mentori del liberismo sicuritario, sia perché da anni la mobilitazione sociale sembra non avere alcuna speranza di rilancio, sia perché le forze degli apparati sicuritari sembrano invincibili e sostenute dall’opinione pubblica, come dimostrerebbe la recente guerra in Jugoslavia. E, forse, il carattere tragico dell’attuale congiuntura appare più palese attraverso lo “spontaneo” continuum tra le “guerre umanitarie” e le “guerre sicuritarie” periodicamente rilanciate nelle città dei paesi ricchi» (Palidda, op. cit., p. 40).

[96] «Se, come ha dimostrato Z. Bauman, l’olocausto è inesorabilmente legato alla logica interna alla modernità, allora potremo dire che le decine di migliaia di morti per fame, violenze, migrazioni e guerre che si verificano ogni anno nel mondo sono altrettanto inestricabilmente legati alla logica interna alla postmodernità» (ivi, pp. 40 s.).

[97] Esemplare lo sconsolato bilancio finale del giudice Giovanni Palombarini nella sua storia di Magistratura democratica: «Oggi, all’inizio del nuovo secolo, il quadro complessivo, in primo luogo a livello politico, in cui Md si trova a operare, sembra essersi definito chiaramente, con rilevanti caratteri di novità rispetto al passato. S’è detto come si sia ormai consolidata la democrazia dell’alternanza, quella che alcuni hanno definito la democrazia della delega, altri la democrazia senza qualità; come le scelte di politica economica delle forze che vengono definite di sinistra siano ormai del tutto compatibili con la piena libertà di impresa e mercato e indifferenti al principio dell’uguaglianza; come di conseguenza le loro politiche del diritto abbiano poco a che fare con la tutela dei ceti sottoprotetti, con le riforme di segno democratico e con il garantismo. L’alternanza possibile è quella fra un’aggregazione di centro e il polo di destra. Da ultimo, le undici settimane di guerra “etica” del marzo-giugno 1999, che hanno visto l’Italia direttamente coinvolta, non hanno fatto altro che confermare l’analisi della situazione che in Md alcuni andavano facendo da qualche tempo a proposito della mutata natura della socialdemocrazia italiana e della scomparsa della sinistra politica. […] Anche a voler trascurare tutte le altre questioni di carattere politico e umanitario che la guerra ha proposto, non v’è dubbio che le violazioni del diritto internazionale sono state innumerevoli, così come quelle per quel che concerne l’Italia della Costituzione repubblicana» (Palombarini, op. cit., pp. 331 s.). Appunto per sanare il vulnus costituzionale, a proposito dell’intervento militare italiano in Iraq nel giugno 2003, un’interpretazione autorevole introduce l’inedita categoria di «guerra guerreggiata» (cfr. Ciampi, noi in Iraq a guerra finita, ANSA, Napoli, 1 gennaio 2006).