Una conversazione con Roberto Saviano, a cura di Francesco Forlani

FF. Una volta, in treno, feci il viaggio fino a Milano con un lettore di Gianni Biondillo. Ovvero la persona che avrei visto una volta giunto a destinazione. C’era come una fenomenologia del lettore. Mi incuriosiva il suo modo di prendere e lasciare il libro, di avvicinarselo agli occhi quando la luce artificiale in galleria sfumava i contorni delle frasi, di sorridere e addirittura ridere, a un certo punto. Evidentemente lui, il lettore era all’oscuro di tutto il mio piano di studio. Immaginiamo che su quel treno c’eri tu, e che il tuo compagno di viaggio leggesse Gomorra. Come te lo immagini il tuo lettore?

RS. Non mi sono mai soffermato a pensare ad un mio lettore ideale. Non immagino, come faceva Italo Calvino, un lettore ideale che mi somigli, non vorrei mai mi somigliasse. Mi viene più facile pensare alle facce delle persone che mi hanno letto, e mi hanno incontrato per dirmi cosa pensavano delle mie pagine, lasciarmele affollare davanti agli occhi. Spero che il lettore sia molto diverso da me e che trovi Gomorra per caso, come un’incontro sul bus…di quelli che muta il percorso che avevi deciso di fare. Una sorta di paio d’occhiali nuovi, come per la bambina della Ortese ne Il mare non bagna Napoli, che correggendoti la miopia ti mostra i contorni, gli spigoli, i pesi e non più solo le sfumature. Ecco immagino un lettore a cui Gomorra rovini le giornate per salvargli qualcos’altro…

FF. Dove mettere Gomorra? Quando sono entrato alla Feltrinelli di Piazza Castello a Torino m’immaginavo di trovare il libro entrando, a qualche metro dall’ingresso al punto da poterlo “scippare” e correre via tra i portici e portoni di via Po. Come Franti. Sui tavoli recanti il cartellino novità, invece, di Gomorra nessuna traccia. Mi sono aggirato tra i tavoli e al terzo giro, sull’orlo ormai dello smarrimento, ho chiesto alla commessa. Carina. Ha digitato il nome sul computer e quando lo schermo si è illuminato di nuovo mi ha indicato dove cercare.

– Al primo piano

– E perché?- ho chiesto

– La saggistica è al primo piano.

Perché non letteratura?

RS. E’ stato un problema questo della collocazione. Sicuramente io considero Gomorra un testo da ascrivere alla narrativa italiana ma è un libro trasversale ad ogni genere. A Roma l’ho trovato persino nel settore turismo, il libraio aveva letto il sottotitolo fermandosi alla parola “Viaggio”. E’ come se fosse una specie di bicefalo. Scrivere con lo stile del romanzo, con la lingua della narrativa ma raccontare i meccanismi del reale con nomi e cognomi e documenti, che è il compito del saggio. Beh rubare Gomorra alla Franti sarebbe stata cosa bellissima, peccato tu non l’abbia potuto fare…

FF. Gomorra ha resuscitato una comunità letteraria che si credeva morta. In modo trasversale i fili scoperti di Gomorra hanno fulminato dal lettore eccellente a quello comune. Si sentiva il bisogno di un libro così. Tu cosa desideravi?

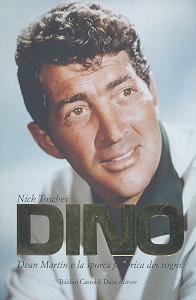

RS. Desideravo che questo accadesse. Desideravo il dibattito, la riflessione, l’analisi. E sono felice si siano innescati confronti e riflessioni allargate. Purtroppo troppo si è inclinato su di me, sulla mia persona, ciò che faccio e ciò che sono, la mia faccia, come penso, la mia famiglia, il mio quartiere, la mia città. Avrei preferito più centralità ai temi e allo stile. Al potere dell’imprenditoria criminale, alle storie terribili dei provini di coca sugli esseri umani, al traffico di armi, e a come tutto è stato raccontato. Si può ancora scrivere di questo, si può ancora dare fiducia alla parola in grado di svelare, rivelare, divenire muscolo attivo, parte viva. Qui c’è stato troppo silenzio. Troppo. Ed ho una rabbia ancora carica. Non si ha neanche idea della situazione di questa parte d’Italia e d’Europa, il paese da anni non è stato più raccontato. Mi immagino come un cane, il dogo argentino. Come i dogos argentini che ho visto nelle battaglie tra cani. I dogos aggrediscono alla faccia dell’altro cane, gli strappano naso e lingua. I rottwailer aggrediscono al collo e al fianco. Io quando ho iniziato a scrivere volevo fare come i dogos, strappare la faccia alla realtà, non la maschera come fanno nei giochini dei reality letterari o nelle presunte discese dei raccontini minimalisti. Penso sempre a tutti gli amici finiti male, quelli andati via, a decine di vite dimenticate nell’inferno dei miei luoghi. Scrivere non riscatta, né muta. Ma traccia “questo è stato. Questo è”. Non so, per dirla con Flaubert non volevo che si leggesse Gomorra come fanno i bambini per divertirsi, o come gli ambiziosi per istruirsi, ma per vivere. So che blatero superbia in questa mia frase, che poi è di Flaubert appunto ma non riesco a considerare diversamente ciò che ho scritto. Non volevo raccontare solo la camorra, ma il potere del mio tempo, non solo la vita e la morte di un boss, ma quella di chiunque decidesse di vivere scalando le vette della borghesia del mio tempo. Ho raccontato della borghesia criminale, tema che piano piano, si sta riuscendo a sdoganare. Volevo fare lo stesso percorso di un libro che ho amato molto. Uno dei capolavori assoluti della letteratura è Dino, il romanzo di Nick Tosches che racconta di Dean Martin, ma in realtà racconta dell’emigrazione degli italiani negli USA e della schifosissima società dello spettacolo che in realtà è la palestra del reale ma non è il reale, e Tosches è ancora in grado di fare differenza, di scindere. Di indicare la verità. In genere gli scrittori allevati dai reality non capiscono la differenza. Mi viene in mente sempre la frase di Victor Serge: “La verità nonostante tutto esiste”. Complicato andarla a trovare, ancor più esprimere. Io sono ossessionato dal meccanismo della realtà, il libro di Tosches racconta del meccanismo del successo e della morte e resurrezione di Dino Crocetti alias Dean Martin come Henri Charrière racconta il meccanismo della libertà e lo schifo del diritto europeo raccontandone gli ingranaggi. Questo desideravo fare. Raccontare la condizione umana. Così ho tentato ambiziosamente di fare, chissà se ci sono riuscito.

RS. Desideravo che questo accadesse. Desideravo il dibattito, la riflessione, l’analisi. E sono felice si siano innescati confronti e riflessioni allargate. Purtroppo troppo si è inclinato su di me, sulla mia persona, ciò che faccio e ciò che sono, la mia faccia, come penso, la mia famiglia, il mio quartiere, la mia città. Avrei preferito più centralità ai temi e allo stile. Al potere dell’imprenditoria criminale, alle storie terribili dei provini di coca sugli esseri umani, al traffico di armi, e a come tutto è stato raccontato. Si può ancora scrivere di questo, si può ancora dare fiducia alla parola in grado di svelare, rivelare, divenire muscolo attivo, parte viva. Qui c’è stato troppo silenzio. Troppo. Ed ho una rabbia ancora carica. Non si ha neanche idea della situazione di questa parte d’Italia e d’Europa, il paese da anni non è stato più raccontato. Mi immagino come un cane, il dogo argentino. Come i dogos argentini che ho visto nelle battaglie tra cani. I dogos aggrediscono alla faccia dell’altro cane, gli strappano naso e lingua. I rottwailer aggrediscono al collo e al fianco. Io quando ho iniziato a scrivere volevo fare come i dogos, strappare la faccia alla realtà, non la maschera come fanno nei giochini dei reality letterari o nelle presunte discese dei raccontini minimalisti. Penso sempre a tutti gli amici finiti male, quelli andati via, a decine di vite dimenticate nell’inferno dei miei luoghi. Scrivere non riscatta, né muta. Ma traccia “questo è stato. Questo è”. Non so, per dirla con Flaubert non volevo che si leggesse Gomorra come fanno i bambini per divertirsi, o come gli ambiziosi per istruirsi, ma per vivere. So che blatero superbia in questa mia frase, che poi è di Flaubert appunto ma non riesco a considerare diversamente ciò che ho scritto. Non volevo raccontare solo la camorra, ma il potere del mio tempo, non solo la vita e la morte di un boss, ma quella di chiunque decidesse di vivere scalando le vette della borghesia del mio tempo. Ho raccontato della borghesia criminale, tema che piano piano, si sta riuscendo a sdoganare. Volevo fare lo stesso percorso di un libro che ho amato molto. Uno dei capolavori assoluti della letteratura è Dino, il romanzo di Nick Tosches che racconta di Dean Martin, ma in realtà racconta dell’emigrazione degli italiani negli USA e della schifosissima società dello spettacolo che in realtà è la palestra del reale ma non è il reale, e Tosches è ancora in grado di fare differenza, di scindere. Di indicare la verità. In genere gli scrittori allevati dai reality non capiscono la differenza. Mi viene in mente sempre la frase di Victor Serge: “La verità nonostante tutto esiste”. Complicato andarla a trovare, ancor più esprimere. Io sono ossessionato dal meccanismo della realtà, il libro di Tosches racconta del meccanismo del successo e della morte e resurrezione di Dino Crocetti alias Dean Martin come Henri Charrière racconta il meccanismo della libertà e lo schifo del diritto europeo raccontandone gli ingranaggi. Questo desideravo fare. Raccontare la condizione umana. Così ho tentato ambiziosamente di fare, chissà se ci sono riuscito.

[FF.Sin dalle prime pagine si ha l’impressione di una sospensione e il canto che apre il libro comincia del resto così:

“Il container dondolava mentre la gru lo spostava sulla nave”

Come un costante rimosso, un perturbante, la scatola cranica della città appare a tutti ben visibile in alto a quella croce e credo sia stato proprio Pasolini a versificare gli strumenti della nuova economia, pale, scavatrici e gru, vestigia delle antiche e religiose icône dell’umano, il pianto e le croci.

La merce. Ecco quello che c’è dentro, e Roberto Saviano ne è affascinato, soggiogato, come ossessionato insieme alle due questioni fondamentali che attraversano tutto il libro: una è che cosa contenga il container, l’altra dove vada quella merce. Appunto, Roberto cosa c’è li dentro. Dove va a finire?]

FF. Perché il rifiuto di un narratore in terza persona? Ti avrebbe permesso una certa distanza letteraria, ma forse a te quella distanza non interessava. E’ così?

RS Si, non volevo scrivere un saggio, non volevo creare una distanza tra lettore e oggetto letto. Era fondamentale raccontare ciò che avevo visto e sentito, il che non concede oggettività, quanto piuttosto mostrare la mia versione dei fatti. E i fatti che riesco anche a raccontare e dimostrare con documenti ed intercettazioni sono l’ossatura del mio racconto. Ma non volevo neanche un romanzo. Un romanzetto. Una storia di semplice invenzione, di tarantelle napoletane o italiane, non volevo mettermi a fare il sarto di scrittura. Non volevo, non sapevo farlo, non potevo farlo. Io non sono superiore alla realtà che racconto, io ci sto in mezzo, …sono l’ultimo che può parlare con una sorta di supponenza di Robin Hood che sa quali sono coloro a cui rubare e quali a cui consegnare il malloppo. Non deliro credendo in una redenzione, non scopro nulla. In più non credo che sia esclusivamente l’argomento a determinare attenzione. Puoi parlare di donne, di sesso, di mafia (e cercare di ficcarcela in tutti i modi per impepare), di supermercati, di fellatio, di guerre, di pubblicità, di filologia, di borghesia, di famiglie ma è la capacità di farne forma-racconto. In questo senso ogni furbizia pop, come si suol dire, è perdente. Non si determina ascolto e qualità, credo, dal fare i buoni o i cattivi di turno. E’ come mordi la carne e l’osso, e non come lo succhi, a fare la differenza. L’odore del vero è diverso dall’odore della realtà fatta fiction, in senso paratelevisivo. Quella è l’imitazione, serve a provare piacere quando si guarda, a occupare tempo ed immedesimarsi. La realtà è altro. E il racconto di essa, la sua versione, è altro ancora. Sento che intorno quello che faccio c’è spesso una sorta di livore, lo stesso — come mi dice Fofi — degli zombie verso i vivi. I morti che divorano i vivi, desiderando mutarsi in loro. Mi spiace per loro, per gli attacchi organizzati in paranze d’editore. Un pony non è un puledro, non corre da nessuna parte e non può diventarlo, dice sempre un mio amico del quartiere Marianella. E io con lui.

RS Si, non volevo scrivere un saggio, non volevo creare una distanza tra lettore e oggetto letto. Era fondamentale raccontare ciò che avevo visto e sentito, il che non concede oggettività, quanto piuttosto mostrare la mia versione dei fatti. E i fatti che riesco anche a raccontare e dimostrare con documenti ed intercettazioni sono l’ossatura del mio racconto. Ma non volevo neanche un romanzo. Un romanzetto. Una storia di semplice invenzione, di tarantelle napoletane o italiane, non volevo mettermi a fare il sarto di scrittura. Non volevo, non sapevo farlo, non potevo farlo. Io non sono superiore alla realtà che racconto, io ci sto in mezzo, …sono l’ultimo che può parlare con una sorta di supponenza di Robin Hood che sa quali sono coloro a cui rubare e quali a cui consegnare il malloppo. Non deliro credendo in una redenzione, non scopro nulla. In più non credo che sia esclusivamente l’argomento a determinare attenzione. Puoi parlare di donne, di sesso, di mafia (e cercare di ficcarcela in tutti i modi per impepare), di supermercati, di fellatio, di guerre, di pubblicità, di filologia, di borghesia, di famiglie ma è la capacità di farne forma-racconto. In questo senso ogni furbizia pop, come si suol dire, è perdente. Non si determina ascolto e qualità, credo, dal fare i buoni o i cattivi di turno. E’ come mordi la carne e l’osso, e non come lo succhi, a fare la differenza. L’odore del vero è diverso dall’odore della realtà fatta fiction, in senso paratelevisivo. Quella è l’imitazione, serve a provare piacere quando si guarda, a occupare tempo ed immedesimarsi. La realtà è altro. E il racconto di essa, la sua versione, è altro ancora. Sento che intorno quello che faccio c’è spesso una sorta di livore, lo stesso — come mi dice Fofi — degli zombie verso i vivi. I morti che divorano i vivi, desiderando mutarsi in loro. Mi spiace per loro, per gli attacchi organizzati in paranze d’editore. Un pony non è un puledro, non corre da nessuna parte e non può diventarlo, dice sempre un mio amico del quartiere Marianella. E io con lui.

FF. Gomorra è un romanzo biopolitico. ti va come traccia?

RS. Beh, sì, biopolitico nella misura in cui ha una struttura circolare che inizia con le merci vive portate nel porto di Napoli e si chiude con i rifiuti tossici di mezza Italia sversati nelle campagne del casertano. Non solo i gesti, la volontà, i traffici, le decisioni, sono marce ma persino l’essere stesso, la biologia, le cellule, l’ossigeno è compromesso. Mi interessa la merce non nel suo carattere di feticcio, diciamo, ma nella sua costruzione, distribuzione, spettacolarizzazione, funzione. Insomma tutto quello che in genere si penserebbe non degno di scrittura letteraria. Ma in realtà in questo libro c’è molto più Karl Marx dei Grundrisse che Michel Foucault, anche se nel codice genetico anche lì v’è trasversalità. Nella scrittura di Gomorra avevo in mente Ernst Juenger, le sue Tempeste d’acciaio con la sua ossessione per la corporeità e la mania per l’osservazione delle strategie ed al contempo Ernst von Solomon, il mio io narrante ha molto di più a che fare con il suo libro I Proscritti: una sorta di sconfitto che nulla ha da insegnare ma vuole esprimere senza particolari obiettivi che non siano quelli di maledire la sua sorte e raccontare il suo tempo. E ovviamente i numi tutelari di Gomorra continuano ad essere William Langewiesche, Michael Herr, Ryszard Kapuscinski, e naturalmente William T Vollmann e Nick Tosches. E per gli italiani Pier Paolo Pasolini, Corrado Stajano, Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Nuto Revelli. Non dimenticando mai Roberto Rossellini, il suo sguardo senza paura di commozione, il suo piacere narrativo senza mai cedere a fissare le cose negli occhi. Paisà me lo rivedo almeno tre volte l’anno. E poi un sommo a cui non smetterò mai di essere grato: Vittorio De Seta, uno dei registi più importanti (e meno conosciuti) d’Italia e che per essere riscoperto in Italia ha dovuto attendere l’omaggio che gli ha fatto Martin Scorsese. De Seta qualche mese fa mi disse: “Credo ancora in quello che diceva Majakovskij: il cinema è un atleta”. Io credo che la scrittura sia lo stesso. Una capacità di districarsi, allungare, fermarsi e soprattutto combattere, di un combattimento che non deve sconfiggere nessuno, ma in grado di mettere in moto cinetiche nuove, forze in grado di uscire dalla pagina, e non chiudersi sulla pagina. De Seta mi raccontò che una volta Indro Montanelli – che lui ritiene “uno dei maggiori responsabili della cattiva lettura del sud Italia” scrisse che in Sardegna bisognava estirpare i banditi dal Supramonte con i lanciafiamme. De Seta me lo raccontava con una smorfia in faccia: “Io ho usato un cinema atletico, ho corso tra le storie, e la realtà, ho reagito, non ho subito né ho giocato con la realtà facendo l’intellettuale che da la sua ricettina, la sua provocazione, la sua storiella.” Chi crede ad una soluzione del genere, forse chi crede ad una soluzione tout court, ha già perso la sfida di certa scrittura e di certo cinema. Io credo fortemente in questo, ad una scrittura senza soluzione. In grado però di non accontentarsi di leccare le merci e la mano di chi ti da l’accesso ad esse. Non è nella pagina la soluzione, è altrove. In questo senso credo di esser stato messo su questa strada da Jack London, autore che ormai conosco quasi a memoria, London ha questa assoluta capacità di combattere con la parola e con ciò che vuole raccontare, sapendosi sconfitto o meglio sapendo che nello stesso momento in cui si accorgerà d’essere sconfitto smetterà di accorgersene. Non rimane sulla pagina.

FF. Tra i due sistemi (quello politico/ufficiale e quello camorristico) vive, si agita e qualche volta lotta, la società civile. A quale società civile ti rivolgi?

RS. Non mi rivolgo alla società civile. Non so cosa significhi, è una parola che non mi piace. Una di quelle parole di sinistra, che non so bene cosa vadano ad identificare. Mi rivolgo ad un pubblico che sente necessità di comprendere e non vuole avere a che fare con una parola di evasione ma vuole lasciarsi invadere. E mi rivolgo anche alla mia gente, intendendo chi non si è arreso, chi non è raccontato, chi non è considerato, chi da queste parti ha fatto di tutto per mostrare che mezza Italia vive il proprio sviluppo con le cinetiche economiche innescate da queste parti… E si è sentito dire per anni che erano tutte invenzioni, tutte balle, tutta fuffa delirante, tuta esagerazione. E gli 80 cadaveri in poco più di due settimane della faida di Secondigliano hanno sbattuto la realtà sul muso di tutti. E quando passando davanti ad una bottega di fruttivendolo, ho visto un garzone tenersi Gomorra tra le mani e ficcarci il viso nei minuti di tempo libero dal lavoro, beh la soddisfazione è stata più di ricevere 100 recensioni.

FF. In Gomorra, oltre a una cartografia dei gruppi di potere c’è come un’ossessiva ricerca dei nomi, degli indirizzi.

RS. Si, ho messo i nomi, le facce, i contronomi, persino gli indirizzi. “Io so e ho le prove” è la cantilena che uso in una parte di Gomorra. Queste prove sono la vita stessa, e tutti i nomi e le facce e gli indirizzi sono lì a mostrare che non ho abilità da alchimista o da agente infiltrato. Ma è tutto sotto gli occhi, è lì agli incroci sotto casa, nel viso di chi ti è a fianco e di chi vedo davanti allo specchio. Non volevo raccontare le nanovicende e fare il gioco pop di parlare del poco per ritrovarsi una qualche nobiltà letteraria universale. Volevo fissare volti, raccontare con l’ambizione di creare una cartografia del vero.

FF. Per me la tua è innanzitutto ricerca di un senso all’assurdo. Ci sono la madre e il padre. Ci sono i parenti, o i compagni d’infanzia perduti strada facendo. Ci sono i personaggi tarantiniani, Sandokan su tutti. C’è don Peppino Diana, il prete ribelle. Ci sono i viaggi. Ma su tutti, il viaggio che percorre le più belle pagine del romanzo è quello che l’amico affiliato al sistema compie in Russia, spingendosi fino alla porta di casa del generale Kalashnikov, da cui si fa dedicare una fotografia. Ce l’hai quella foto?

RS. Sì, certo, conservo quella foto come reliquia preziosa. E il mio amico che andò a trovare Kalashnikov è ancora uno dei miei più cari amici…

[FF. La composizione. Sobria. Precisa. Nella prima parte c’è addirittura un gioco di rinvii tra il primo capitolo intitolato “Porto” e l’ultimo, “Donne”. Donne per ogni porto. La seconda parte si apre con “Kalashnikov” e finisce con “Terra dei fuochi”. Non appare dall’indice l’esistenza di un terzo blocco, In questa parte centrale nel libro Roberto Saviano cerca di rispondere alla questione fondamentale che ogni scrittore dovrebbe porsi: che cosa scrivere, in primis, poi a chi scrivere, e, solo in terza battuta, come scriverlo.]

FF. Come si presenta il tuo atelier? Quali sono i tuoi utensili?

RS.Ho in mente la frase di Graham Green: “Non so cosa andrò a scrivere ma per me vale soltanto scrivere cose che contano”. Tutto sommato è questa la mia disciplina. Me ne fotto di scrivere belle storielle, e cose che potrebbero piacere agli intellettuali piuttosto che ai critici o al pubblico o a chi di volta in volta diviene il santo a cui accendere ceri. Faccio quel che faccio, cerco di capire i meccanismi. E la letteratura ha dimenticato troppo spesso i meccanismi. I congegni del potere, del nostro tempo, i bulloni della metafisica dei costumi. Le piace provocare, che è una scorciatoia: rinuncia a ricercare e capire, a favore di una posa estetica. Non voglio rifarmi solo ai canoni letterari. Tutto mi diventa materia. E questo spesso inorridisce certi critici. Danaro, taglio della coca, transazioni, assessori, documenti, uccisioni, proclami, preti e capizona. Tutto è coro e materia, con registri diversi. Credo fortemente in una frase di Ernst Hemingway: “Lo stile è la grazia sotto pressione”. La grazia dello scrivere, il suo tempo disteso, la riflessione profonda deve essere tenuta in ostaggio dalla situazione, dall’imperativo di fare della parola, di svelare. Senza questa tensione non riuscirei a scrivere una sola riga. Non posso scrivere diversamente da ciò che scrivo. Il resto preferisco leggerlo, non scriverlo. Tutto qui. Se devo scrivere devo farlo in emergenza da dove le bestemmie sono più sincere delle preghiere. E dove la realtà ha slabbrature maggiormente in grado di mostrare verità.

FF.La Vespa di Nanni Moretti aveva un senso in quei primi e sconclusionati anni novanta. Quella leggerezza ondivaga e sonora, quella flânerie nostalgica su un mezzo meccanico che pareva – come aveva capito Benjamin, il malinconico cercarobe – assumere l’aura del suo autore, era un antidoto al nichilismo che avrebbe devastato il paese. Quella leggerezza oggi, nel primo decennio di secolo, sarebbe insostenibile e devastante. Ecco perché dalle prime pagine di Gomorra esplode il grido di una Vespa: quella che imbraccia il narratore come un mitra, per essere dove si è: all’inferno, o se si vuole chiamarlo diversamente, a Gomorra.

RS. La Vespa di Moretti è una vespa leggera, hai ragione. Un po’ fiduciosa nel bene della nazione, nell’esistenza dei giusti. Erano gli anni novanta, l’illusione del dopo tangentopoli che l’Italia di buona volont ce l’avrebbe fatta. Ma quell’Italia di buona volontà era quella che aveva convissuto, e permesso l’altr’Italia. E’ una Vespa felice di andare verso un nuovo e simpatico sol dell’avvenire. La mia Vespa è un modo furbo per arrivare prima e per maledire di essere arrivati primi. E’ un modo per scappare e arrivare. E soprattutto un modo per non rimanere nel mezzo. Occlusi da tutta la fatica di campare e l’orrido di attendere e sopportare. Un modo per sfuggire quindi certi che non si potrà mai scappare.

FF. Dalle nostre parti le vespe sono quasi sempre truccate. Perché?

RS. Perché le 125 sono troppo lente e impurpate, e per la 250 ci vuole un altro tipo di patente, allora senza spendere i soldi per la scuola guida, con la metà degli euro ti fai cambiare il motore della 125 e te lo fai “truccare” in 250. Semplice. In ogni caso, se lo vuoi sapere, la mia non è truccata. Almeno credo.

PAGINE CORRELATE