Questione di numeri, luoghi e colori

di Simone Barillari

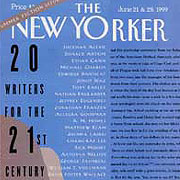

Allo scadere del Novecento, il 28 giugno di quattro anni fa, il New Yorker dedicò un numero speciale estivo solo alla fiction, un numero destinato a moltiplicare a lungo la sua risonanza su risvolti di libri e recensioni letterarie a venire. Quello speciale conteneva brani di romanzi o racconti di venti autori americani al di sotto dei quarant’anni — 20 WRITERS FOR THE 21ST CENTURY, recitava la copertina della più prestigiosa rivista letteraria del pianeta. Sopra questa copertina, in fini caratteri bianchi contro il blu luminoso ed enorme di un cielo che aveva in calce una striscia di mare e scogli, scintillavano secondo ordine alfabetico questi venti nomi.

Allo scadere del Novecento, il 28 giugno di quattro anni fa, il New Yorker dedicò un numero speciale estivo solo alla fiction, un numero destinato a moltiplicare a lungo la sua risonanza su risvolti di libri e recensioni letterarie a venire. Quello speciale conteneva brani di romanzi o racconti di venti autori americani al di sotto dei quarant’anni — 20 WRITERS FOR THE 21ST CENTURY, recitava la copertina della più prestigiosa rivista letteraria del pianeta. Sopra questa copertina, in fini caratteri bianchi contro il blu luminoso ed enorme di un cielo che aveva in calce una striscia di mare e scogli, scintillavano secondo ordine alfabetico questi venti nomi.

– Sherman Alexie

– Donald Antrim

– Ethan Canin

– Michael Chabon

– Edwige Danticat

– Junot Diaz

– Tony Earley

– Nathan Englander

– Jeffrey Eugenides

– Jonathan Franzen

– Allegra Goodman

– A.M. Homes

– Matthew Klam

– Jhumpa Lahiri

– Chang-Rae Lee

– Rick Moody

– Antonya Nelson

– George Saunders

– William T. Vollmann

– David Foster Wallace

All’interno, il caporedattore della fiction Bill Buford sfrondava le molte interpretazioni plausibili di un intento apparentemente semplice: trovare i venti migliori giovani scrittori americani di fiction, 20 under 40, come presto venne chiamata quella lista. Il numero totale e l’età degli autori, dichiarava Bill Buford, erano frutto di scelte ugualmente arbitrarie e quindi insindacabili, di cui era responsabile la sezione letteraria del New Yorker. L’aggettivo “migliori” patteggiava invece tra autori di riconosciuta statura e altri appena agli esordi, tra David Foster Wallace che aveva già scritto Infinite Jest e Matthew Klam che all’epoca stava raccogliendo i suoi racconti pubblicati su varie riviste internazionali in una raccolta d’esordio prevista per l’anno successivo.

All’interno, il caporedattore della fiction Bill Buford sfrondava le molte interpretazioni plausibili di un intento apparentemente semplice: trovare i venti migliori giovani scrittori americani di fiction, 20 under 40, come presto venne chiamata quella lista. Il numero totale e l’età degli autori, dichiarava Bill Buford, erano frutto di scelte ugualmente arbitrarie e quindi insindacabili, di cui era responsabile la sezione letteraria del New Yorker. L’aggettivo “migliori” patteggiava invece tra autori di riconosciuta statura e altri appena agli esordi, tra David Foster Wallace che aveva già scritto Infinite Jest e Matthew Klam che all’epoca stava raccogliendo i suoi racconti pubblicati su varie riviste internazionali in una raccolta d’esordio prevista per l’anno successivo.

Come ogni bilancio, anche questo, già in quel momento, era vulnerabile a obiezioni e rimpianti. Anche senza il senno dei quattro anni in più da cui giudicare oggi, Aimée Bender, che aveva appena finito una promettente raccolta di racconti e lavorava già a un romanzo, si sarebbe potuta preferire a Chris Ware, autore di libri a fumetti, oppure a Tony Earley, le cui storie brevi avevano suscitato meno attenzione. Perché poi tra Lee e Moody non era stato incasellato un autore eclettico e prolifico come Jonathan Lethem? E si poteva probabilmente a ragione argomentare la mancanza anche di Peter Orner e Sigrid Nunez. Eppure, proprio il tempo trascorso da allora ha per certi versi dato alla lista, retrospettivamente, l’autorevolezza di una profezia, un’irresistibile perentorietà: per tre dei quattro anni seguenti è stato uno di questi autori a vincere il premio Pulitzer per la fiction (Lahiri nel 2000, Chabon nel 2001 ed Eugenides la primavera scorsa), a cui vanno aggiunti due O.Henry Award per la narrativa breve ad altri due di questi scrittori e un National Book Award nel 2002 a Jonathan Franzen, quando si poté credere che il rifiuto di presentare Le correzioni allo show di Oprah Winfrey gli fosse costato il Pulitzer.

Se poi si riesce a rinunciare a un complicato apparato di sospetti — se cioè si decide di non considerare questa lista soprattutto, o almeno non soltanto, una sofisticata ed ennesima strategia di marketing da parte della strapotente industria editoriale newyorchese —, l’elenco dei 20 under 40 potrà ammettere una certa serie di osservazioni.

La prima, per esempio, è che scorrendo la lista non sembra esserci nessun criterio stilistico, nessuna corrente letteraria, praticamente nessuna tendenza narrativa che possa etichettare più di due o tre autori alla volta: né il surrealismo grottesco di Saunders, Antrim e Wallace, né la molteplice manipolazione della Storia in Lee e Chabon e Vollmann: ed è questa constatazione di irriducibile varietà la prima e maggiore ricchezza, forse, offerta dalla lista del New Yorker.

D’altra parte, non ci si può nemmeno sottrarre a un’ulteriore constatazione: un buon numero di questi scrittori, di sicuro più della metà, vivono a New York. Fatti salvi gli stessi sospetti deposti in precedenza, resta da chiedersi se e quanto questo possa indicare del grado di rappresentatività che ha New York per l’America intera — l’America si è newyorkizzata? E che cosa significa poi, per quest’epoca letteraria, avere per epicentro narrativo New York, in rapporto ad altre epoche come gli anni Sessanta quasi tutti racchiusi in California, e a una fase a metà del secolo segnata dagli Stati del Sud?

Bisognerà anche accorgersi, a questo punto, che 16 scrittori su 20, ossia l’80%, sono uomini. Coincidenza, statistica casualmente iniqua del talento? Oppure ultimo strascico di decrepite idee educative datate anni Sessanta, quando quasi tutti questi scrittori sono nati? Quello è anche un tempo in cui la gente di colore in alcuni Stati non aveva accesso all’Università: è sufficiente questo a spiegare perché soltanto uno di questi scrittori (l’haitiana Edwige Danticat) è nero? Di sicuro la combinazione multirazziale di questo elenco, che annovera un’indiana, un dominicano, uno scrittore di origini cinesi e un nativo americano, coesiste con un’inscalfibile maggioranza wasp.

Ma se si dipanano questi numeri, o se almeno se ne sospendono per un istante le sentenze, emerge come sul filo di questa superficie qualcosa che può forse darne ragione, spiegarne una segreta profondità. Quando nel giugno del 1999 uscì questo numero speciale, alcuni degli scrittori che annoverava non avevano ancora compiuto le loro maggiori opere — Jeffrey Eugenides, per esempio, stava raccontando già da sei anni le laboriose origini greche della sua famiglia in Middlesex, e Chabon quelle della sua dall’Europa orientale attraverso Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, mentre Jonathan Franzen lavorava a quel vasto panorama americano che sarebbe stato Le correzioni. Nei quattro anni seguenti, altri di loro avrebbero tentato di aggiungere sfumature a ciò che significa diventare Americani: Vollmann nel ciclo sterminato dei Seven Dreams, Moody nell’ambiguo memoir Black Veil, e poi Jhumpa Lahiri, Junot Diaz ed Edwige Danticat, con storie di altre immigrazioni: ognuno ricostruendo un tragitto verso il sentimento e l’idea di America, del sentirsi americani. Potrebbe essere questo, allora, uno dei significati preziosi e profetici di quella lista: scandagliare il senso dell’America allo scadere del secolo di cui era stata protagonista e quasi artefice, proprio mentre la linea del nuovo millennio chiedeva conto anche dei sogni e delle promesse offerti da un Paese che aveva, quell’estate, poco più di duecento anni di vita.

[da RaiLibro]