di Anna Di Gianantonio

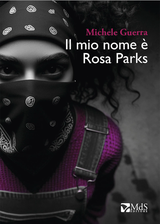

Il libro di Michele Guerra, Il mio nome è Rosa Parks, MdS editore, euro 16 è ambientato a Monfalcone, la città del grande Cantiere navale, dove lavorano fianco a fianco operai italiani, provenienti dal meridione e lavoratori dei paesi dell’est e soprattutto del Bangladesh. Nel tempo gli operai italiani si sono ridotti ed è cresciuta la forza lavoro straniera, assunta in ditte d’appalto e di subappalto, dove i caporali impongono la “paga globale” e i lavori più pesanti e nocivi con il ricatto del licenziamento e la conseguente perdita del permesso di soggiorno. La paga globale è un meccanismo di retribuzione forfettario in cui non sono contemplate ferie, tredicesima e straordinari. Se un lavoratore Fincantieri costa 55 mila euro all’anno, un operaio degli appalti solo 30-35 mila. Il risparmio per l’azienda calcolato su migliaia di lavoratori negli stabilimenti navali di tutta Italia è enorme; va considerato che Fincantieri non è una ditta privata ma è controllata al 71% dal Ministero dell’Economia e Finanze attraverso Cassa depositi e prestiti.

Il libro di Michele Guerra, Il mio nome è Rosa Parks, MdS editore, euro 16 è ambientato a Monfalcone, la città del grande Cantiere navale, dove lavorano fianco a fianco operai italiani, provenienti dal meridione e lavoratori dei paesi dell’est e soprattutto del Bangladesh. Nel tempo gli operai italiani si sono ridotti ed è cresciuta la forza lavoro straniera, assunta in ditte d’appalto e di subappalto, dove i caporali impongono la “paga globale” e i lavori più pesanti e nocivi con il ricatto del licenziamento e la conseguente perdita del permesso di soggiorno. La paga globale è un meccanismo di retribuzione forfettario in cui non sono contemplate ferie, tredicesima e straordinari. Se un lavoratore Fincantieri costa 55 mila euro all’anno, un operaio degli appalti solo 30-35 mila. Il risparmio per l’azienda calcolato su migliaia di lavoratori negli stabilimenti navali di tutta Italia è enorme; va considerato che Fincantieri non è una ditta privata ma è controllata al 71% dal Ministero dell’Economia e Finanze attraverso Cassa depositi e prestiti.

Il “sistema Fincantieri” è stato denunciato dai lavoratori della FIOM di Marghera. E’ in corso in questi mesi un processo che vede imputati 12 dirigenti insieme ai titolari delle ditte d’appalto per sfruttamento dei lavoratori, caporalato e corruzione. Mentre Marghera denuncia, Monfalcone, non si sa perché, tace. In questo contesto economico si muovono i protagonisti del racconto, Rosa e i suoi amici, il marocchino Ahmed e il bengalese Mijib. A Monfalcone c’è una amministrazione retta da una sindaca che si batte contro l’immigrazione, limita la presenza dei bambini stranieri nelle scuole, odia l’islam e impedisce la costruzione di una moschea, spaccia l’ostilità contro lo straniero con la difesa delle donne, che avendo il velo sono sicuramente oppresse, oggetto di violenza e di emarginazione. Il conflitto è continuo e costante e ha sullo sfondo la difesa della cultura occidentale, la paura della sostituzione etnica, la volontà di tenere comunque subordinata la comunità bengalese.

La tradizione di roccaforte della sinistra a Monfalcone sembra scomparsa, dimenticate le lotte operaie che, dal secondo dopoguerra, hanno visto l’egemonia sulla cittadina della classe operaia e archiviati i 503 lavoratori del Cantiere morti durante la Resistenza.

La professoressa dei tre ragazzi, per reazione alla nuova politica leghista, adotta una sua forma di resistenza: parla del colonialismo e della liberazione degli schiavi d’America, delle lotte dei neri, di personaggi come Angela Davis e George Jackson, infiammando l’immaginario degli amici. Rosa decide di farsi chiamare Parks, come l’attivista nera del 1953. Con i suoi eroi di colore raffigurati nei poster della sua cameretta inizia un dialogo immaginario. Ciascuno di noi – secondo Michele Guerra – ha bisogno di sentirsi parte di qualcosa che abbia prodotto un cambiamento effettivo sulla pelle dell’umanità cui apparteniamo (pag. 224).

I tre amici si pongono l’obiettivo di mettere fuori gioco gli spacciatori della yaba, la droga che tiene in piedi il ciclo produttivo delle navi, perché permette di lavorare senza sosta per 10 o 12 ore, anche se il suo uso causa incidenti sul lavoro e danni irreversibili. Ma intanto è funzionale a costruire le grandi navi e ad aumentare i profitti di Fincantieri, dunque viene spacciata senza troppi problemi.

Chi sono i pusher e da chi dipendono è parte di una trama piena di colpi di scena che il lettore assaporerà nel corso della lettura.

Chi sono i pusher e da chi dipendono è parte di una trama piena di colpi di scena che il lettore assaporerà nel corso della lettura.

Guerra non si limita a rintracciare la coscienza di classe dei giovani nel mondo d’oltreoceano, ma ha il grandissimo pregio di legare le lotte del passato del territorio a quelle del presente, dimostrando che oggi, nel qui e ora, convivono vecchi e vecchie che hanno combattuto in modo diverso per gli stessi obiettivi. Dunque la storia inizia raccontando la vicenda delle giovanissime donne antifasciste della Venezia Giulia nella lotta che non ha l’eguale nel resto d’Italia, perché combattuta fianco a fianco da italiani e sloveni a partire dal 1941, data dell’invasione italiana del regno jugoslavo. Leggiamo così la storia di Alma Vivoda, militante antifascista uccisa nel giugno 1943, delle amiche Pierina Chinchio, Olga Camolese e Ondina Peteani. Di quest’ultima Guerra ricostruisce la drammatica storia personale e politica. Olga, nome di battaglia “Pupa” e Ondina, nome di battaglia “Natalia”, sono assieme nella prima battaglia partigiana d’Italia, la battaglia di Gorizia, in cui un migliaio di operai monfalconesi si batterono per impedire l’occupazione tedesca, immediatamente dopo l’8 settembre. Una lotta straordinaria, che pochi fuori dalla Venezia Giulia conoscono.

La battaglia di Gorizia e la storia di Ondina/Natalia viene narrata nel romanzo da un giovane partigiano, nonno di Manuela avvocata, che con la collega Sarasta indagando sulle molteplici forme di sfruttamento e ricatto che gli operai subiscono in fabbrica. Un giorno Rosa va in ospedale dove il vecchio partigiano è ricoverato e lui crede di riconoscere in lei Ondina/Natalia che è finalmente tornata a trovarlo. Rosa è Ondina, Ondina è Rosa: in effetti hanno molto in comune e il vecchio è sicuro che si tratti della stessa persona. Anche qui Michele Guerra ci colpisce, perché ci fa comprendere il tema del riconoscimento. Nel rapporto tra le vecchie generazioni e i soggetti non si tratta – come spesso diciamo – di passare un testimone, azione che si fa correndo avanti e passandosi di mano, senza neppure guardarsi, un tubo vuoto, ma è invece “essere se stessi in un estraneo”, riconoscere la propria identità dall’altra persona senza perdere la propria e sapendo che è dalla relazione che tutto inizia, la vita dell’individuo e la storia.

Non pensiamo che il racconto abbia un lieto fine. Michele ci spiazza e rimescola le carte, perché tutto si può capovolgere: la tessitura della storia non è lineare e ogni vittima può diventare il più odioso e sanguinario carnefice di oggi.