di Fabrizio Lorusso

La sigla W.C. non è una provocazione e, anche se profondamente allusiva, indica il Washington Consensus, cioè il “consenso” sul top ten delle misure di politica economica (e quindi sociale), pensate per i paesi in via di sviluppo, che si basa sull’agenda neoliberista definita negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso e si formalizza nel 1989, come lista di raccomandazioni, per mano dell’economista John Williamson. Prima del W.C. c’era il P.B. o Plan Baker, formulato nel 1985 dal Segretario del Tesoro americano James Baker per combattere la crisi internazionale provocata dall’esplosione del debito e l’insolvenza di numerosi paesi latinoamericani. Faccio notare che se oggi al posto di “latinoamericani” scriviamo “mediterranei”, il discorso fila liscio uguale e così via, ad libitum, con tutte le sostituzioni geografiche e regionali che ci vengono in mente.

La sigla W.C. non è una provocazione e, anche se profondamente allusiva, indica il Washington Consensus, cioè il “consenso” sul top ten delle misure di politica economica (e quindi sociale), pensate per i paesi in via di sviluppo, che si basa sull’agenda neoliberista definita negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso e si formalizza nel 1989, come lista di raccomandazioni, per mano dell’economista John Williamson. Prima del W.C. c’era il P.B. o Plan Baker, formulato nel 1985 dal Segretario del Tesoro americano James Baker per combattere la crisi internazionale provocata dall’esplosione del debito e l’insolvenza di numerosi paesi latinoamericani. Faccio notare che se oggi al posto di “latinoamericani” scriviamo “mediterranei”, il discorso fila liscio uguale e così via, ad libitum, con tutte le sostituzioni geografiche e regionali che ci vengono in mente.

W.C.

Il W.C. era (ed è) un programma che prevedeva la riduzione del ruolo dello stato nell’economia, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, l’apertura agli investimenti esteri, il controllo della spesa pubblica, in genere equivalente a tagli nello stato sociale o drastiche “razionalizzazioni” del welfare, l’annullamento del deficit di bilancio, la deregulation (dei settori economici e soprattutto del lavoro) e la protezione della proprietà (privata) e che è stato adottato, più o meno fedelmente, da decine di governi del mondo su “consiglio”, o meglio, sotto pressione o ricatto, del Fondo Monetario Internazionale, del governo statunitense e del suo Dipartimento del Tesoro, della Banca Mondiale, tra gli altri, e in Europa della famosa troika economica: FMI, BCE, Commissione dell’Unione Europea.

Quindi il piano era stato pensato da illustri menti e istituzioni, fondamentalmente statunitensi, per essere applicato nei paesi “indisciplinati”, “in ritardo”, emergenti, in via di sviluppo e simili, ma è finito per diventare un sacro verbo globale, astorico e universalmente valido, in base al quale giudicare la bontà di riforme e sistemi, di economie e società, di monete e coscienze. Ma la medicina neoliberale, specialmente nelle sue versioni più integraliste, non ha funzionato, non ha sortito gli effetti promessi, non ha ravvivato la crescita né generato sviluppo. Ha, piuttosto, esacerbato i problemi del capitalismo tanto nei paesi industrializzati quanto negli altri.

In America Latina, in opposizione alle soluzioni preconfezionate dal Nord del mondo, negli anni 2000 diversi governi, all’interno di quella che è stata definita “ondata progressista”, hanno palliato, modificato, ridisegnato e, in alcuni casi, stravolto i diktat politico-economici della “saggezza economica convenzionale”, ottenendo eccellenti risultati in termini sociali e macroeconomici, nonostante le critiche dei money doctors e dei tecnocrati ortodossi, nonché di gran parte dei mass media internazionali.

Sul Brasile: stampa e corruzione

A tal proposito durante la campagna per il primo turno elettorale in Brasile del 5 ottobre mi sono capitati tra le mani due reportage tendenziosissimi, sorprendenti in quanto pubblicati da una rivista tradizionalmente di sinistra e molto seguita in Messico: Proceso. Il giornalista, Andrés Carvas, negli unici due articoli presenti sul numero 1978 (28 settembre 2014) del settimanale, cita ripetutamente come fonte la famosa rivista Veja, tra le più reazionarie e mistificanti del paese sudamericano. Carvas traccia un commuovente e apologetico profilo di Marina Silva, la “figlia nera delle Amazzoni” e presunta “rottamatrice della vecchia politica”, basandosi molto sull’emotività e poco sui fatti per descrivere il percorso della candidata last minute del conservatore PSB (Partido socialista brasiliano), scelta dopo la morte, lo scorso 13 agosto, del precedente candidato Eduardo Campos in un incidente aereo. I reportage sottolineano poi il tremendo livello di corruzione della classe dirigente brasiliana e questo è un punto importante da evidenziare, senz’ombra di dubbio: la compravendita di voti in parlamento e la scarsa trasparenza del finanziamenti ai partiti, con in testa lo scandalo del mensalão (mensilità), scoppiato nel 2005 ma ancora attuale, e la corruzione legata all’impresa petrolifera statale Petrobras, hanno minato le basi del progetto costruito dal PT. Nell’edizione 1981 della rivista Carvas sposa totalmente la visione del PSDB (Partito Social-Democrazia Brasile) e del suo ex presidente Fernando Henrique Cardoso che ha dichiarato che i votanti del PT e di Dilma sono degli “ignoranti”. Un’illazione di berlusconiana memoria se sostituiamo “ignoranti” con “coglioni”. A partire da un’affermazione simile costruisce un pezzo contro il presunto assistenzialismo dei governi progressisti brasiliani criticando il programma di sostegno alle famiglie più povere chiamato Bolsa Familia che Lula e Dilma hanno esteso ma non hanno creato. L’iniziatore del programma fu infatti lo stesso Cardoso negli anni ’90.

I dati più attendibili sulla corruzione e i processi aperti contro parlamentari, al di là degli scandali mediatici, parlano di un problema etico, dai risvolti anche penali, che coinvolge tutti i partiti. Per i delitti elettorali, tra il 2000 e il 2007 (unico periodo disponibile), il PT si colloca al numero 10 del ranking con dieci parlamentari (2,9% del totale) sospesi dal Tribunale Elettorale, mentre i primi tre partiti, che raccolgono il 67% dei casi, sono nell’ordine i DEM (Democrátas), PMDB (Partito Mov. Demo. Brasile) e PSDB. Per i reati penali e civili, inclusa la corruzione, nel settembre 2013 il panorama dei primi partiti della lista era il seguente: PMDB – 11 senatori e 42 deputati sotto processo; PSDB – 5 e 15; PT – 4 e 26; PR (Partito della Repubblica) – 4 e 14; DEM – 1 e 9. Le indagini in totale erano 542 per 224 parlamentari di tutto lo spettro politico. Insomma, si tratti del PT o di altri partiti della coalizione di governo o dell’opposizione, la situazione è generalizzata, il che non toglie di certo gravità a una situazione che interessa un terzo degli eletti.

I dati più attendibili sulla corruzione e i processi aperti contro parlamentari, al di là degli scandali mediatici, parlano di un problema etico, dai risvolti anche penali, che coinvolge tutti i partiti. Per i delitti elettorali, tra il 2000 e il 2007 (unico periodo disponibile), il PT si colloca al numero 10 del ranking con dieci parlamentari (2,9% del totale) sospesi dal Tribunale Elettorale, mentre i primi tre partiti, che raccolgono il 67% dei casi, sono nell’ordine i DEM (Democrátas), PMDB (Partito Mov. Demo. Brasile) e PSDB. Per i reati penali e civili, inclusa la corruzione, nel settembre 2013 il panorama dei primi partiti della lista era il seguente: PMDB – 11 senatori e 42 deputati sotto processo; PSDB – 5 e 15; PT – 4 e 26; PR (Partito della Repubblica) – 4 e 14; DEM – 1 e 9. Le indagini in totale erano 542 per 224 parlamentari di tutto lo spettro politico. Insomma, si tratti del PT o di altri partiti della coalizione di governo o dell’opposizione, la situazione è generalizzata, il che non toglie di certo gravità a una situazione che interessa un terzo degli eletti.

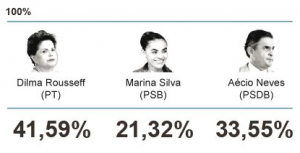

Ad ogni modo l’ascesa messianica e provvidenziale dell’evangelica Marina pareva aver spostato l’ago della bilancia in favore delle destre. Invece, contro i pronostici che prevedevano un pareggio tecnico tra Dilma Roussef, del PT (Partito dei lavoratori), e Marina, il 5 ottobre quest’ultima è stata sconfitta (21,32% dei voti) alle urne. Al ballottaggio del 26 ottobre ci saranno, dunque, Aécio Neves (33,55%), del conservatore PSDB (Partito socialdemocratico brasiliano), e Dilma (41,59%). La sua coalizione ha conservato la maggioranza alla camera e al senato in un parlamento che, però, è più frammentato (28 partiti alla camera e 16 al senato e, rispetto al 2010, più seggi per quelli più piccoli) (mappa dei risultati). La vittoria finale dell’ex guerrigliera è in bilico perché il fronte anti-Dilma e anti-PT mette insieme sezioni trasversali del mondo politico e dell’opinione pubblica e non è facile prevedere dove andranno a parare i voti presi da Marina al primo turno. La maggior parte di questi, ma non tutti, dovrebbero confluire su Aécio Neves. Il voto di protesta e del cambiamento, sintetizzato in slogan semplici ed efficaci come “Fora PT”, è diventato il cavallo di battaglia dell’opposizione e sta facendo dimenticare gli scandali in cui il candidato Aécio è coinvolto. E’ indagato per la costruzione di un aeroporto superfluo, utilizzato praticamente come scalo privato dalla sua famiglia, nella città di Claudio (stato di Minas Gerais). L’aerostazione, inoltre, si trova proprio sul terreno espropriato allo zio del candidato alla presidenza durante il suo mandato come governatore della regione (2003-2010), a soli 6 km da una delle sue proprietà. S’investiga anche sulla possibilità che l’aeroporto sia stato utilizzato come scalo di rifornimento di un elicottero carico di cocaina poco prima che, alle 14:17 del 24 novembre 2013, il pilota di un elicottero con 445 kg di coca a bordo venisse catturato in fragrante in un aeroporto vicino.

E la Bolivia di Evo…

In Bolivia, Evo Morales, che era da mesi il candidato alla presidenza favorito in tutti i sondaggi contro il democristiano Jorge Quiroga e Samuel Jorge Doria Medina della Unidad Democrática, governerà per i prossimi 5 anni, avendo ottenuto al primo turno il 61% dei voti e un’ampia maggioranza in parlamento lo scorso 12 ottobre. Si avvia quindi al suo terzo periodo da presidente.

Visitai il paese andino nel 2005, prima che il MAS (Movimento al Socialismo) di Evo Morales arrivasse al potere, e poi di nuovo a inizio 2013, dopo 8 anni di governo del presidente cocalero. Malgrado la povertà che, seppur in diminuzione, tocca circa la metà dei boliviani, progressi del paese andino, la migliore organizzazione e distribuzione delle risorse e l’estensione dei diritti sociali (salute, pensione, educazione) sono visibili e concreti. Il paese cresce ininterrottamente da 10 anni, più che nei precedenti 30, ha ridotto il debito esterno, la povertà estrema (dal 38% al 20%) e la disuguaglianza (indice Gini in diminuzione del 3,5% annuo da almeno un lustro), ha aumentato le riserve internazionali e le risorse sono state destinate alla salute, alle classi e ai settori della popolazione più deboli e alle infrastrutture. L’inflazione è stabile sotto al 5% e le riserve monetario sono tra le più alte al mondo se rapportate al pIL (48%).

La partecipazione popolare alle elezioni del 2009, le prime dopo l’approvazione della nuova costituzione che prevede la possibilità di rielezione per il “Presidente dello Stato Plurinazionale” e il meccanismo del ballottaggio, fu altissima, del 95%, e Morales conseguì il 60% delle preferenze, vincendo al primo turno. C’è chi tira fuori la parola “populismo” o parla di nuovi “regimi autoritari”, ostili al mercato e alle imprese, per creare spauracchi per gli investitori stranieri e, anche se questi in realtà stanno facendo comunque grossi affari in America Latina, la retorica fa presa, almeno nei mass media. La stragrande maggioranza dei partiti delle sinistre socialdemocratiche europee, ormai incapaci di fare autocritica e guardare con occhi diversi al continente latinoamericano, spesso seguono a ruota il mainstream (dis)informativo che, con un tono che spesso suona razzista e un discorso che sprofonda nella superficialità, rende folclorici e stereotipati interi paesi del Sudamerica, i loro rappresentanti ed esperimenti politici, e infine i loro progressi economici, politici e sociali.

La partecipazione popolare alle elezioni del 2009, le prime dopo l’approvazione della nuova costituzione che prevede la possibilità di rielezione per il “Presidente dello Stato Plurinazionale” e il meccanismo del ballottaggio, fu altissima, del 95%, e Morales conseguì il 60% delle preferenze, vincendo al primo turno. C’è chi tira fuori la parola “populismo” o parla di nuovi “regimi autoritari”, ostili al mercato e alle imprese, per creare spauracchi per gli investitori stranieri e, anche se questi in realtà stanno facendo comunque grossi affari in America Latina, la retorica fa presa, almeno nei mass media. La stragrande maggioranza dei partiti delle sinistre socialdemocratiche europee, ormai incapaci di fare autocritica e guardare con occhi diversi al continente latinoamericano, spesso seguono a ruota il mainstream (dis)informativo che, con un tono che spesso suona razzista e un discorso che sprofonda nella superficialità, rende folclorici e stereotipati interi paesi del Sudamerica, i loro rappresentanti ed esperimenti politici, e infine i loro progressi economici, politici e sociali.

Le tanto temute espropriazioni boliviane, vituperate per anni dalla stampa mondiale, hanno senza dubbio aumentato il controllo dello stato nell’economia, ma si sono concentrate nei settori veramente strategici come le telecomunicazioni, lo sfruttamento delle risorse naturali e l’energia, in cui soprattutto sono state rinegoziate le concessioni. Restano aperte molte questioni: dal narcotraffico alla giustizia, dalle relazioni più tese con paesi vicini come il Brasile e il Cile agli sprechi e i nepotismi nell’azienda energetica statale YPFB. D’altro canto il controllo dell’inflazione e un trattamento “diplomatico” delle élite proprietarie, autonomiste e conservatrici della regione di Santa Cruz hanno permesso a Evo di mantenere un buon livello di governabilità: nel panorama delle sinistre latinoamericane è stato descritto come un personaggio dalla retorica “chavista”, legata a quella del defunto ex presidente venezuelano Hugo Chávez, e una prassi “lulista”, cioè più moderata, vicina a quella dell’ex presidente brasiliano Lula da Silva e fondata su politiche di redistribuzione della ricchezza e stabilità macroeconomica. Si tratta comunque di una sinistra di governo, di un modello più sociale ma pragmatico, con estensione della democrazia, della partecipazione e dei diritti, un sistema non rivoluzionario, anche se di rottura rispetto al neoliberismo ortodosso.

Modelli economico-sociali latinoamericani

Tanto a Evo Morales come a Lula e a Dilma Rousseff sono piovute critiche da destra, essendo stati accusati di essere dei sinistroidi populisti, assistenzialisti e anti-mercato, e da sinistra. In questo caso le accuse si scagliano contro questi leader troppo “socialdemocratici” o “vicini al capitale”, giudicati neoliberisti e autoritari, anche rispetto alla loro stessa storia politica e ai loro partiti di riferimento. In effetti, tanto nelle grandi città come nelle campagne, il persistere delle condizioni di esclusione, derivate dall’intersezione tra l’emarginazione di classe, demografica, geografica, di genere e quella etnico-razziale, così come da uno sviluppo in parte basato sulle grandi opere infrastrutturali e una “modernizzazione” a tappe forzate, ha portato i movimenti sociali alla protesta, non solo nel 2013 e 2014 in Brasile durante la Confederation Cup e il mondiale, ma già da molti anni e in tanti altri territori di quel paese e dell’intera America Latina.

Sebbene le contraddizioni strutturali del sistema, a volte chiamato capitalismo periferico o capitalismo postmoderno, riemergano e generino scontento, rispetto all’integralismo del Washington Consensus, le politiche economiche e sociali di Dilma ed Evo, ma soprattutto i loro risultati concreti, si differenziano, soprattutto se comparate con quelle dei loro predecessori e dei loro rivali nelle recenti giornate elettorali. Sono numerose le etichette, più o meno note e azzeccate, che hanno provato a classificare il modello: neo-sviluppismo (“desarrollismo”) o social-sviluppismo, socialdemocratico, neokeynesiano, neoliberale dal volto sociale, capitalismo includente e delle pari opportunità, socialismo del secolo XXI (anche se questa definizione è stata applicata soprattutto al Venezuela di Chavéz, che la coniò, alla Bolivia e all’Ecuador). In un’intervista recente a MVS Noticias (Messico) il presidente uruguayano José Mujica, per esempio, ha paragonato il Frente Amplio, la sua coalizione politica, con il PT brasiliano per ispirazione e politica economica. C’è un po’ di verità e di capacità esplicativa in ciascuna di queste descrizioni. Però da sole non riescono a riassumere la complessità di intere società, economie e ideologie e, quindi, vengono utilizzate di volta in volta per sottolineare, esaltare o denigrare alcuni aspetti delle esperienze politiche latinoamericane piuttosto che altri, per far risaltare semanticamente, ma anche ideologicamente, alcuni contenuti rispetto ad altri.

Circa 40 milioni di persone, il 20% della popolazione, sono uscite dalla povertà in Brasile in un decennio grazie all’espansione delle politiche sociali, a partire dal primo governo Lula (2002-2006), e a una congiuntura economica particolarmente favorevole che è stata sfruttata per redistribuire reddito verso le classi più povere. D’altro canto il governo è stato criticato aspramente per gli sprechi e la corruzione legati ai mondiali e per l’aumento del costo della vita. Ciononostante la “recessione tecnica” di quest’anno, con un PIL fermo o leggermente in discesa, non aiuta Dilma Rousseff. Inoltre l’universalizzazione dei diritti sociali e del welfare e la fine delle discriminazioni razziali e di classe, tratti dominanti del sistema, paiono ancora lontani dalle agende politiche.

Circa 40 milioni di persone, il 20% della popolazione, sono uscite dalla povertà in Brasile in un decennio grazie all’espansione delle politiche sociali, a partire dal primo governo Lula (2002-2006), e a una congiuntura economica particolarmente favorevole che è stata sfruttata per redistribuire reddito verso le classi più povere. D’altro canto il governo è stato criticato aspramente per gli sprechi e la corruzione legati ai mondiali e per l’aumento del costo della vita. Ciononostante la “recessione tecnica” di quest’anno, con un PIL fermo o leggermente in discesa, non aiuta Dilma Rousseff. Inoltre l’universalizzazione dei diritti sociali e del welfare e la fine delle discriminazioni razziali e di classe, tratti dominanti del sistema, paiono ancora lontani dalle agende politiche.

Le proteste del 2013 e 2014 hanno evidenziato anche il malcontento della classe media. Una parte di questa, che deve proprio ai governi petistas la sua crescita e prosperità e che oggi sembra preoccuparsi più del conto in banca, dei biglietti aerei e della carta di credito che dell’ampliamento dei diritti sociali e civili, è scesa in piazza “per la prima volta” per lanciare slogan “né di destra né di sinistra” contro i partiti, il governo, l’inflazione, la corruzione e le spese dei Mondiali, ma ha finito per fare il gioco delle forze più reazionarie, nel senso che ha sovrastato lo sforzo dei movimenti sociali organizzati che, in realtà, ben prima avevano acceso la miccia o s’erano scollati dal PT, seppur da una prospettiva diversa e più coerente, essendo portatori di rivendicazioni, programmi e visioni del mondo differenti, che non vedono novità sostanziali nel “nuovo” modello di sviluppo brasiliano.

Numeri per economisti

Riporto alcuni dati interessanti, raccolti in una serie di presentazioni organizzate dall’UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), in cui i relatori hanno mostrato i risultati dei due governi Lula (2002-2006-2010) e di Dilma Roussef (2010-2014) e li hanno comparati con quelli degli esecutivi di destra precedenti: José Sarney del PDMB-Partido do Movimento Democratico Brasileiro (1985-1990), Fernando Collor del PRN-Partido da Reconstrução Nacional (1990-1992), Itamar Franco del PRN (1992-1994), e in particolare Fernando Henrique Cardoso del PSDB (1995-2002). I sondaggi preelettorali mostrano una situazione di grande incertezza, con un pareggio tecnico tra Dilma e Aécio. Potrebbe essere la fine di un ciclo durato 12 anni e vale quindi la pena fare un bilancio.

Tra il 2002 e il 2013 la disoccupazione urbana è scesa dal 12,2% al 5,4%, il salario minimo reale è cresciuto del 75%, i beneficiari della previdenza sociale sono passati da 18,9 milioni di persone a 27 e il numero netto di persone con contratti formali di lavoro è aumentato di 20 milioni. Nei sette anni del governo Cardoso si sono creati 627mila posti di lavoro all’anno. La spesa sociale pubblica è cresciuta dal 12,7% del PIL al 16,8% e l’indice di Gini, che misura la disuguaglianza, è migliorato, scendendo da 0,59 a 0,53. La povertà è diminuita dal 34,4% al 15,9%, mentre quella estrema è passata dal 15% al 5,2%.

Il Prodotto Interno Lordo per capita è passato da 3.100 a 9.828 dollari e l’economia brasiliana è saltata dal 14esimo posto al 7° nel mondo. Le riserve internazionali si sono decuplicate (da 37 a 375,8 miliardi di dollari), gli investimenti esteri diretti sono passati da 16,6 a 64 miliardi di dollari. L’attenzione al settore educativo s’è moltiplicata con l’inaugurazione e il rafforzamento dei programmi ProUni, Pronatec e Scienza senza frontiere. Il governo Cardoso non ha creato né università federali né scuole tecniche, mentre negli ultimi 12 anni ne sono state fondate rispettivamente diciotto e duecento quattordici e gli studenti universitari sono aumentati da 583mila a un milione e 87mila. La tanto temuta inflazione che Lula e Dilma avrebbero generato in realtà è sempre stata contenuta, tra il 4% e il 6%, e in aumento nel 2014 con un valore del 6,6%.

Il Prodotto Interno Lordo per capita è passato da 3.100 a 9.828 dollari e l’economia brasiliana è saltata dal 14esimo posto al 7° nel mondo. Le riserve internazionali si sono decuplicate (da 37 a 375,8 miliardi di dollari), gli investimenti esteri diretti sono passati da 16,6 a 64 miliardi di dollari. L’attenzione al settore educativo s’è moltiplicata con l’inaugurazione e il rafforzamento dei programmi ProUni, Pronatec e Scienza senza frontiere. Il governo Cardoso non ha creato né università federali né scuole tecniche, mentre negli ultimi 12 anni ne sono state fondate rispettivamente diciotto e duecento quattordici e gli studenti universitari sono aumentati da 583mila a un milione e 87mila. La tanto temuta inflazione che Lula e Dilma avrebbero generato in realtà è sempre stata contenuta, tra il 4% e il 6%, e in aumento nel 2014 con un valore del 6,6%.

Il periodo e le medie qui considerate si sviluppano in tre fasi: 2003-2006, “enfasi nella stabilizzazione”; 2008-2012, “misure anticicliche e rafforzamento del modello”; 2012-2014, “frenata”, pressioni di mercato e mediatiche. La tenuta del modello, la sua eventuale radicalizzazione, continuazione o diluizione dipendono dai risultati del ballottaggio del 26 ottobre e, in caso di vittoria di Dilma Roussef, dalla volontà politica di consolidare il progetto del PT, magari tornando indietro alle origini del partito e alle prime fasi dei governi di Lula, ma soprattutto dall’agibilità e tenuta della variopinta e frammentata alleanza parlamentare che la dovrebbe sostenere. A livello internazionale la proposta di Neves punta tutto sull’avvicinamento con Stati Uniti e Europa e sull’accantonamento dei progetti integrazionisti latinoamericani, dal Mercosur alla Unasur e la Celac, che sono stati, invece, i pilastri della politica estera dei governi petistas, insieme alla costruzione di una relazione più simmetrica e paritaria con il Nord del mondo. In caso di vittoria, Dilma dovrà affrontare una situazione più difficile che in passato, non solo a livello economico e sociale, ma anche politico, data la tendenza più conservatrice e qualunquista del legislativo: un’alleanza costruita nuovamente intorno al PT potrebbe ottenere la maggioranza in parlamento, nonostante la caduta del partito di riferimento da 88 a 70 deputati su un totale di 513, però dovrà fare i conti con l’avanzata dei legislatori evangelici, dei rappresentanti dei proprietari terrieri e degli apologeti del razzismo, dell’omofobia e della discriminazione che s’è registrata al primo turno. In caso di vittoria del progetto neoliberale puro di Aécio Neves, non ci sarebbe una maggioranza chiara di governo ma aumenterebbero i margini di negoziazione con questi settori retrogradi e intransigenti.